К Михаилу Козыреву пришел актер и ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, чтобы рассказать о своих лихих девяностых. Он поделился историями о заграничных гастролях в Японии, Германии, Франции, объяснил, чем европейский театр отличается от российского и как на него повлияли Олег Ефремов и Олег Табаков.

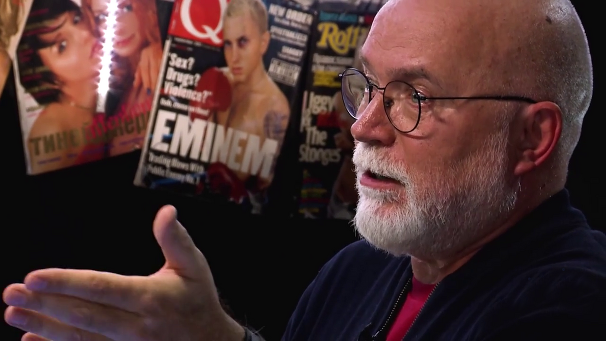

Мое почтение, драгоценные зрители телеканала Дождь. Это очередная передача из моего цикла «Как все начиналось», где мы стараемся как-то препарировать одно важное десятилетие в истории нашей страны, это девяностые годы, и пытаться раскрыть его не только с эпитетом «лихие», а вообще, что это было. В студию я приглашаю гостей, которые это десятилетие хорошо помнят, и более того, стали его частью. Сегодня у меня в студии режиссер, актер и ректор Школы-студии Московского художественного академического театра, на минуточку, Игорь Золотовицкий.

Да, это я. Привет, Миша. Здравствуй.

Я бы хотел начать с дынь, историю про дыни я хотел бы услышать. Просто она же напрямую связана с твоим поступлением, просто колоритнее ничего невозможно придумать.

Ты знаешь, когда я шел к тебе, так как мы с тобой дружны уже не первый десяток лет, поэтому я не знал предмет разговора. Я знал название передачи, но не знал предмет разговора, поэтому я сейчас буду импровизировать.

Ты просто шарашен немножко.

Дыни это даже не девяностые, это раньше, это восьмидесятые. Девяностые — это после девяностых, вот я всегда плохо считаю. 1979 это какие, восьмидесятые или семидесятые?

1979, это еще семидесятые.

Семидесятые, вот, видишь. Но с дынями, я хочу тебе сказать, было и в 1979, и 1983, и пока я ездил еще в Ташкент, пока родители были живы, и я так часто ездил в Ташкент, поэтому дынями подторговывал иногда на станции Рязань-пассажирская, потому что не все дыни доезжали благополучно на поезде из Ташкента. И надо тебе сказать, не стыжусь этого, что, я оправдывал дорогу. Послушай, одна дыня в Ташкенте стоила, допустим, 50 копеек или рубль, а в Рязани я продавал ее рублей за восемь. Ну поди плохо.

Ну, свой свечной завод.

При том, что я доставлял удовольствие нашим гражданам из Рязани, во-первых. Во-вторых, дыни не пропадали, потому что я же продавал те дыньки, которые, я понимал, что я до Москвы уже не довезу, что им уже мало осталось. Поэтому все были довольны.

Скажи, как правильно выбирать дыни? Практический совет, ну вот сейчас же есть еще где-то.

Ой, не знаю, это интуиция. Понимаешь, как правильно говорить плов или выбирать дыни, арбузы, делать шашлык — это все интуиция. Знаешь, каждый раз можно одинаковые ингредиенты брать для плова, и не получится. Каждый раз можно знать, что ты выбрал ту дыню, которая пахнет детством… Вот для меня, например, она должна пахнуть детством, и я никогда не прогадываю, потому что сейчас дыни узбекские есть здесь у нас. Но какие дыни в Ташкенте я сейчас ел!

Миша, ты сейчас вспомнил про дыни, а это прямо вот мне сейчас такое воспоминание, то есть я позавчера только вернулся из Ташкента, где, к сожалению, остались только могилки мамы с папой, и друзья еще какие-то, но дыни… Ты представляешь, мы пришли на рынок Алайский, знаменитый Алайский рынок, и человек просто говорит: «Пойдем». И мы зашли за прилавочек, и он одну дыню, мы втроем съели за пять минут, он нарезал как эскимо, он так нарезал такими профессиональными движениями такие длинные куски, потом как-то очищал, и мы просто ели эту дыню. Я забыл даже как она называется. Ты сказал «дыни», у меня сейчас полный рот слюней. Поэтому дыни — это часть жизни моей.

Ты первый раз приехал…

Прости, пожалуйста, перебью. Но с дынями-то самая знаменитая история, я уже везде ее рассказывал, но, может быть, телезрителям Дождя тоже будет интересно. Когда я поступил, то в 1979 году маме моей никто не верил, что я поступил в Школу-студию МХАТ, без блата. Мальчик из Ташкента, знаешь. И мама на радостях, она говорила: «А кто главный во МХАТе?». Конечно, мама не знала, потому что мама была далека от этого. Я говорил: «Ну, Ефремов главный». Она говорит: «Вот передай от нас дыньку». Я говорю: «Мам, ну Ефремов, это как небожитель. Я его, может, не увижу никогда. Потому что это школа-студия, Ефремов для меня…».

Она говорит: «Значит так, приходишь и говоришь, Олег Николаевич, это вам от мамы». Все. А так как мама у меня прекрасно могла дарить подарки, и она говорит: «Если что, я приеду и дам». Конечно, я дыню не передал, я взял у мамы, чтобы она не спорила, конечно, мы ее сами слопали, но к Ефремову я должен был зайти. Но потом с Олегом Николаевичем, когда я уже работал во МХАТе, я ему рассказал эту историю, как раз вспомнил ее к 90-летию Олега Николаевича, которое недавно исполнилось, потом я уже передавая ему дыньку, уже рассказывал эту историю, он так, улыбался.

Скажи, пожалуйста, я в одном из твоих интервью прочитал достаточно такое пронзительное воспоминание твое о том, как перестройка и слом Советского Союза повергли твоих родителей в абсолютную депрессию, в том плане, что отец, как я понимаю, был очень убежденно верующим в эту систему.

Да, ты знаешь, он был как все наши родители. Я не знаю, насколько твои, а мои были очень простые люди, они были дети войны, приехавшие в эвакуацию в Ташкент. Папа всю жизнь проработал механиком на вокзале, пятьдесят лет. И, конечно, когда ни очутились в других условиях, то папа получал пять долларов пенсию, а мама всегда у нас была главой семьи, потому что мама работала в советской торговле, при этом надо отдать должное, что мама никогда не обсчитывала, она делала, понятно, что она зарабатывала деньги, но она зарабатывала деньги на дефиците, на дефиците кофе и так далее. Естественно она зарабатывала в торговле, потому что в торговле… А там нельзя было иначе, потому что там зарплат не было, ты мог только заработать, что-то химича.

Мамина знаменитая фраза, ты тоже знаешь, когда она говорит — сынок, где вас кормят? И я показал маме буфет Школы-студии МХАТ, где были сосиски, зеленый горошек и сайра. И мама зашла, так вниз посмотрела, оглянулась и говорит: «О, золотое дно». И вышла. Поэтому, конечно, они были в растерянности. Слушай, я даже не ожидал, что они в такой будут, дело даже не в депрессии, а дело в такой жизненной ненужности. Все-таки они дети войны, дети Советского Союза, со всеми положительными и отрицательными сторонами этой нашей великой бывшей страны.

И все, чего они достигли, и нас сестрой, они сделали сами своими руками и своими мозгами, своим обаянием и так далее. И, конечно, когда они казались практически нищими, а они оказались, как миллионы граждан, сестра моя жила с родителями до их смерти буквально, и я даже не верил, я говорил: «Света, а у них ничего на сберкнижке нет?». — «Нет ничего, все сгорело». И они, конечно, в этом смысле были растеряны.

А так как еще у мамы сестра жила в Америке, и они съездили в Америку, и папа мой посмотрел, что это такое, и он, конечно, не знал, как это сформулировать, он говорит: «Сынок, а что же, нас обманывали все время?». Я говорю: «Папа, ну это не обманывали. Это такая система была. Это же была закрытая страна, что мы могли только догадываться».

Как они боялись, когда мы в Москве, уже в восьмидесятые годы, уже конец брежневской эпохи, мы читали самиздат, мы читали Авторханова, мы уже почитывали Солженицына, Замятина и иже с ними. И они, конечно, не понимали, как реагировать. Они понимали, что это литература запрещена, они ее не читали. Ну мама так, иногда плакала: «Ай, может что-то случиться с тобой».

То есть она боялась за то, что это может иметь какие-то…

Ну конечно, что это запрещено. Можно загреметь. Так слушай, у нас, старшекурсники мои, Рома Козак, курс Брусникина, Козак и Феклистова, которые на год, они же поехали в Польшу в 1981 году, и там c ребятами познакомились, им подарили значки «Солидарность». Они приехали сюда. Мы же ничего не знали. «Ну-ка иди сюда. Это что такое?». — «Значки, наши друзья подарили». — «Какие друзья? Какая "Солидарность"? Ну-ка, comе on, baby».

Да, были такие, но, слава богу, знаешь, как-то все-таки меня оградила вот это, при том, что мы достаточно были во взглядах диссидентствующие, но как-то были мудрые у нас руководители и Школы, и вообще это пространство Камергерского переулка, оно как-то нас оберегало. И оберегло, конечно, в итоге, потому что, ну что там говорить, читали мы не всю разрешенную литературу.

Расскажи мне, пожалуйста, о своих ощущениях вот на этом рубеже восьмидесятых и девяностых, фактически 1990-1991 год, путч. И как это отражается? Театры же вообще сдулись в этот момент, потому что старая система этого государственного финансирования, как я понимаю, работала не так идеально… И начались антрепризы.

Да, но я с тобой не совсем соглашусь, что театры сдулись, наоборот, для меня-то это счастливые годы. Я объясню, почему. И почему я считаю, что театры не сдулись. Потому что пошло, я не знаю насколько ты помнишь, ты все-таки чуть помладше меня, но студийное движение и все студии, в том числе и наша студия «Человек», которую мы организовали вопреки официальному МХАТу, мы ушли.

То есть это не совмещение было?

Нет, мы ушли на год, на год ушли, а потом вернулись к Олегу Николаевичу, уже Пятой студией МХАТ. И все это было благодаря вот этим всем перестроечным взглядам, этой свободе, которой было — во! Мы одни из первых, кто вывезли Петрушевскую за границу, и вообще за 1987-1990 годы мы объездили около двадцати стран.

Это «Чинзано»?

Это «Чинзано», это «Эмигранты» Мрожека, и мы попали в нужное время в нужном месте, и для меня эти годы, слушай, для меня эти годы, может быть, лучшие. Как сказать, для того периода моего существования, для этой юности моей, молодости.

Как я понимаю, твой такой абсолютно был золотой шанс.

И, конечно, был страх тогда.

Как вы решились? Как вы решились организовать эту студию?

А это вообще было очень все… Был институт связи, где учился Рома Козак до Школы-студии, и там была студия «Человек», такой драмкружок при институте связи. И когда мы сделали спектакль в квартире, где мы снимали, в Марьиной роще, десять страничек «Чинзано» Петрушевской, то оказалось, что негде играть. И эта студия как раз, вот это студийное движение пошло, и всем студиям, руководимыми более-менее профессиональным людьми, а Рожкован Людмила Романовна была профессиональный человек, которая руководила, им давали статусы московских театров.

И теперь студия «Человек» — это московский театр. Да, там есть проблемы, Людмила Романовна пожилой человек, но в принципе это действующая структура, как и многие-многие студии. Некоторые, конечно, канули в Лету, но многие очень даже прекрасно существуют, и открывались маленькие театры. Вообще я тебе хочу сказать, что во все неспокойные времена театру было — во! Театру было прекрасно и в двадцатые годы, когда рождались Мейерхольды, когда рождались Таировы, когда бурлило так, что мало не показалось. И в шестидесятые годы, когда рождались «Современники», когда рождались «Таганки», когда рождались Погребнячки, когда рождались Додины. И в девяностые годы, когда рождались всякие студии, когда зарождалось студийное движение, когда Клим и Боря Юхананов, который сейчас «Электротеатр», открывали мастерские, и все это расползалось, потому что для театра это как раз катализатор.

Блажен, кто мир сей посетил.

Ну конечно.

Скажи, а как в этой последовательности, которую ты сейчас перечислил, в бурные времена расцвета театральных трупп, как ты оцениваешь сегодняшний день?

Ты знаешь, я так расцениваю, что приблизительно, может быть, чуть-чуть масштабней, как тебе сказать, изменения. Потому что, я считаю, что в мире происходят изменения, и для театра мирового сейчас хорошие времена. Хорошие времена, еще раз говорю, потому что всегда театр был такой обратной стороной этих проблем. Другое дело, когда в нашей с тобой юности театр недоговаривал, и мы за этим недоговором видели смыслы… Мы видели Гамлета…

Мы на него и шли, чтобы приобщиться к тому, что между строк.

Да, конечно, конечно, мы смотрели Гамлета, а за этим…

«Театр времен Нерона и Сенеки», вот это все, это же было на каждом спектакле, было… Я помню, что я каждый раз, когда я из своего Свердловска приезжал в Москву на каникулы, я начинал еще на бульваре стрелять в Маяковку билетики. И мы, у нас было десять вечеров, и мы с моим другом Пашкой забивались на то, что из этих десяти вечеров девять вечеров должно быть в театре.

Конечно. Я Екатеринбург твой помню в те времена, мы сейчас говорим про театр, мы не говорим про музыкантов, но все же это было в те времена, все «Наутилусы», «Чайфы»…

Да, «Чайф», потом уже «Агата Кристи».

Да, «Агата Кристи», и все питерские, тоже ведь это девяностые.

Но все-таки, ты считаешь, у нас в стране, вот эти волны, которые ты сейчас перечислил, мы сейчас находимся в начале этой волны, в середине или…?

Мы на гребне. Я считаю.

Вот сегодняшний день, это гребень вот такой вот, инновационной, интересной эпохи в жизни театра?

Да, слушай, ты знаешь, мне тревожно в какой-то степени, не будем сейчас отвлекаться на этот ужас, который проходит сейчас с Кириллом и с сотоварищами, конечно, все это ужасно, не это тема разговора. Я про тревогу свою рассказываю, но в то же время я же внутри, я же с молодежью общаюсь, ты сказал, что я ректор, я с молодежью общаюсь. Она не мягкая-пушистая, она с башкой, она думает, и то, что я вижу, сейчас происходит, и то, что я вижу в театрах, и официальных, и маленьких, и больших.

Я и про МХАТ могу сказать, мне не стыдно позвать, на какие-то спектакли, может быть, я бы не позвал, я не всеяден, но на какие-то спектакли, это очень интересно, и очень сегодняшнее, не говоря уже о том, что происходит, вспоминая Борю Юхананова, в «Электротеатре».

Я сейчас был на иммерсивном спектакле «10 дней, которые потрясли мир» брусникинцев.

Вот, я еще не посмотрел. Все говорят, что этот спектакль, Максим Диденко поставил, что это очень интересно.

Да, это, конечно, надо, с чистой совестью я могу зрителям сказать, что надо посмотреть, но точно так же могу сказать, что иммерсивный театр, я до него пока не дорос. Не дорос.

Вот, только что я тебе сказал, я тебе тоже сказал, что это не очень-то мое.

Я был на «Черном русском» и сейчас был вот на этом, мне не хватает линейности повествования. Мне очень сложно.

Видишь, мы с тобой…

Две трети времени ты бегаешь из одного в другой зал…

Да, ты разгадываешь, пока из комнаты в комнату переходишь…

Потом, когда все это сливается в финал какой-то…

Больше того, я тебе еще крамольнее вещь скажу. Несмотря на то, что я дружу, ну, не дружу, приятельствую, а когда-то и сотрудничал с Леной Греминой и с Мишей Угаровым, я тоже скажу, что «Театр.DOC» это не мой театр. Я очень уважаю людей этих, я знаешь, как это, жизнь отдам за то, чтобы они имели право, но мне хочется, чтобы действительно…

Мне кажется, что мы с тобой на одной волне в этом смысле, мне хочется, чтобы за драматургией угадывались сегодняшние какие-то болячки, а не за непосредственными конкретными действиями, сегодня в газете — вечером в куплете. Как-то я к этому осторожно отношусь, но это моя проблема, это не проблема театра. Но то, что это существует, и то, что это, конечно, должно существовать, и в этом смысле меня тревожат, конечно, это все мракобесные проявления необразованных людей.

Вот это самое страшное.

Необразованных людей, которые, знаешь, не просто им не нравятся спектакли, а они не хотят, чтобы ты смотрел, что им не нравится. Вот это меня очень волнует, ужасно. Ужасно волнует, и пока я имею возможность высказывать это мнение, и только тебе.

Давай вернемся к «Чинзано». Как я понимаю, вы с этим спектаклем объездили 25 стран.

Да.

Вот я хотел бы услышать твои впечатления, какое впечатление на тебя произвела заграница в целом? Вы весь мир объездили, что там?

Наше первое путешествие в Мюнхен было, назывался фестиваль «Гласность», и мы что-то там заняли, нас называли «русскими The Beatles», мы были втроем. И еще надо сказать, что я в молодости был очень похож на Пола Маккартни в юности, это была такая… Я не хвастаюсь, дорогие телезрители, я не хвастаюсь. Мне было даже приятно это сходство. Кстати, у нас в один день день рождения с Полом Маккартни.

Ничего себе.

Да-да-да. Так вот, конечно, как мы не сошли с ума, это только мы знаем, потому что это был 1988 год. Почему я знаю, Вера моя беременная была, на сносях. А правильно говорить «на снОсях», оказывается, я недавно узнал.

Да ты что? Век живи, век учись. На снОсях? А почему?

Не знаю, но давай будем на сносях говорить пока.

Официальные документы говорят на сносях.

Вот. И это был январь месяц, а в марте у меня уже родился Алеша, 1988 года. И мы поехали… я помню, в овощном магазине только лук гнилой был из овощей, и все.

И вот эти вот железные контейнеры, в которые картошку высыпали.

А помнишь, термины были, картошку «выбросили» или колбаску «выбросили». Что такое «выбросили», объяснить для иностранца, куда выбросили, зачем выбросили? Я говорил, потому что там кидали все, понимаете, по двести грамм. И поэтому мы такие, «совочки», трое приехали, без сопровождения во Франкфурт-на-Майне, и нас должен был встретить человек, бывший эмигрант, и посадить на поезд, и отправить нас в Мюнхен. И он не встретил, этот человек. И мы такие три «совка» приехали на спектакль, наш английский был…

Мягко говоря, ограниченный. Limited.

Да, мягко говоря, just a little.

Вообще вас никто не встретил?

Вообще нас никто не встретил. Мы знали из иностранных слов Мюнхен, фестиваль, «Гласность». Все.

Дамы и господа, я хочу отметить, что сотовой связи в ту пору не было!

Никакой сотовой связи. Мы не знали, ни куда мы едем, ни… Мы пошли сдаваться в полицию. И на предложение «sit down», когда нам сказал полицейский, мы говорим — здравствуйте, здравствуйте. Потом нас просто какая-то девочка, которая понимала русский, она была немка, она нам просто дала 25 марок, чтобы мы что-то съели, потому что… Ты представляешь, Франкфурт, современный аэропорт, один из самых больших в Европе, эти витрины, эти пабы, эти кружки с пивком. Она говорит: «Идите, хотя бы перекусите». Нас бесплатно посадили на электричку, на поезд, нам дали денежки, по 5 марок каждому, это еще было 15. Мы с собой взяли курочку, завернутую в газету, и котлетки, у нас было.

Предусмотрительно.

И когда мы сели в этот поезд, а ты помнишь, как там, по три человека сидят, друг против друга, и когда мы развернули все это напротив людей, которые не очень понимали, дальше уже пошло братание с голландцами какими-то. Они говорят, вы куда едете? Мы говорим — на фестиваль. А все это же еще на пальцах, горизонталь-вертикаль, вот так объясняли.

Ми гоу ту фестиваль. Гласность.

Да, вот так объясняли. Ми из эктерс. Они все поняли, что нам не надо декораций, что у нас декораций — один барабан. Они говорят, поехали в Голландию, как раз поезд идет до Голландии. Мы говорим, мы не можем, чуть-чуть попозже. И, конечно, этот Мюнхен, четыре дня, это был сон, в прямом смысле этого слова, потому что мы не спали, ни одной минуты, и из-за того, что мы увидели, и как нас приняли, мы потерпели такой успех, а нам по 27 лет без малого.

Аншлаг на спектакле и на ура?

Да, аншлаги. А ты знаешь, как немцы, они не так хлопают, они топают. И пошло-поехало, и тут же в этом году у нас была Германия еще раз, потом у нас Америка была в 1989. Потом мы одни из первых, кто был в Венесуэле, Аргентине.

Там очень интересные детали, связанные с тем, как я понимаю, что вас воспринимали как гомосексуальных?

Да, это отдельная история, тоже концертный номер у меня. И этот Мюнхен, конечно… Как мы не впали в депрессуху, потому что мы вернулись сюда, к гнилому луку, но, правда, мы чуть-чуть сэкономили на суточных. Естественно, как тут зарабатывали те, кто выезжал за границу, мы привезли по портативному магнитофону, что-то продали, что-то осталось, а у нас в то время, если было 100 долларов, то месяц можно было безбедно жить, и еще тебя считали обеспеченным человеком. И вот так вот, ты знаешь, это счастливые годы.

Не могу сказать, что все закончилось со студией «Человек» счастливо, потому что конечно же, тем кто не ездили, конечно, ребятам было обидно, а не все ездили, ездили вот эти два спектакля, «Эмигранты» и «Чинзано». Потом подразвалились чуть-чуть, потом опять вернулись во МХАТ и были Пятой студией МХАТа, потом стали во МХАТе уже все. Так что девяностые годы для меня они, действительно, лихие, но лихие не со знаком минус, а лихие со знаком плюс. А еще в 1988 году, на секундочку, еще в Японию МХАТ поехал, и я был в Японии еще две недели.

Япония? Первый раз?

Япония.

Я никогда в жизни там не был, вообще, но все возвращаются вот с такими глазами.

Ну как, это инопланетяне. И до сих пор я думаю, что инопланетяне. Это другой менталитет, банально сказать, другой менталитет, это люди по-другому смотрят, по-другому видят, по-другому понимают. Нет бытового воровства, если ты оставишь кошелек, его никто не заберет. Понятно, что есть всякие знаменитые японские мафии, наподобие итальянских, но…

Якудзы.

Якудзы, да. Но это все так, больше легенды. Невероятный народ, я их так и не понял. Я не понимаю, как это все достигается там.

То есть в тот момент, когда по России пошла эпидемия открытия ресторанов суши, ты в этот момент уже знал, что такое японская кухня?

Больше того, это еще было лет за пять до суши. Тут еще «сушами» и не пахло.

Основная часть людей говорят, что наш, европейский вариант суши-ресторанов никакого отношения к японским не имеет?

Никакого отношения вообще к Японии не имеет, больше того, может быть, я не туда смотрел, и мы экономили деньги, но так как стариками никто не занимался, народными артистами, они сами по себе, а молодежью занимался японец. Вот как сейчас помню, Таракава-сан, мы его звали таракава-сан, и он нас подкармливал. Я суши не помню, помню какую-то невероятную, вкуснейшую рыбу, я помню походы в 6 часов утра на рынок рыбный, где это чудо, когда устанавливаются цены, потому что ты приходишь, и тысячи человек кричат по-японски. Они кричат одновременно, и у тебя абсолютное впечатление, что никто никого не слышит.

Торгуются.

Потом, по мановению какой-то палочки, которой тоже не видно, ни звонка, ничего, прекращается этот ор, и люди выставляют цены. Как они договариваются, для меня до сих пор непонятно. А девочки, которые… Ты заходишь в какой-нибудь торговый центр, 12 этажей наверх, 12 этажей вниз, и в торговом центре, в лифте в каждом стоит девочка, японка, красивая, просто с картинки, с календаря.

Не в школьной форме?

Не в школьной форме. И она все время что-то говорит, она все время что-то говорит. Я думаю, что она говорит? А она говорит — здравствуйте, мы вас приветствуем на третьем этаже, мы сейчас едем на четвертый этаж, на четвертом этаже продаются то-то-то, здравствуйте, я вас приветствую на четвертом этаже, мы едем на пятый. И они говорят все время!

Вот это да.

У нее чуть-чуть сорванный голосочек, но это я сейчас вспоминаю. А этот район Акихабары, на секундочку, это 1988 год, мы приехали, а там километры этой техники, и у нас не то что шок, я не понимаю, как на это реагировать. Там видеомагнитофоны, все наши народные, так как они были там дольше, чем мы, купили большие камеры. Плюс Диснейленд…

Скажи, пожалуйста, как с питанием, которое вы вывозили с собой? Я слышал про сосиски китайские, в банках…

Да, «Китайская стена» назывались. Слушай, ну а как, мы не отличались ничем от оркестров, мы учились на опыте наших друзей из светлановского оркестра, там молодые ребята были, наши друзья. Кстати, Андрюша Иков, брат Михаила Ефимовича Швыдкого, он нас учил, как выезжать, что вывозить нужно. И мы вывозили тушенку нашу, военные запасы, естественно, мы вывозили кубики бульонные, естественно, мы вывозили сосисочки. Послушай, мы экономно очень жили. Хочу тебе сказать, что мы во Франции когда потом гастролировали, а во Франции мы еще и преподавали потом, благодаря «Чинзано», это тоже было в девяностые, в Париже.

Это тоже отдельная страничка, которую я хотел бы узнать.

Мы тратили с другом, я там скандалы устраивал, если мы тратили больше трех долларов в день. На двоих! То есть у нас была возможность купить большую баночку пива, багет, силь ву пле, а дальше уже тушеночка пошла.

Не до фуа-гра.

И когда французы спрашивали, а почему сосиски, я говорил, понимаешь, если русский в день не съест одну сосиску, для него этот день — не день.

Отличная телега.

А уж когда мы тушенку открыли, на самом деле, называется мясо божоле, это одно из самых дорогих блюд, в очень крутых французских ресторанах. И это очень похоже, это я тебе серьезно говорю.

Мясо называется божоле?

Мясо божоле, приготовленное, оно тушеное такое, это мякоть, и когда мы разогрели тушеночку — вуаля, он говорит — это же божоле.

Это-то мы знаем.

И ели с нами очень даже.

Как вы устроились на преподавание? И как я понимаю, это же долгий процесс, в течение нескольких лет?

Это долгий, в течение шести лет мы периодически… Мы так выжили в эти трудные времена, на самом деле, если возвращаться к теме твоей программы.

Что, актерское мастерство, да?

Мы преподавали в частной школе очень хорошего артиста, которого ты знаешь, а если не знаешь, то посмотри, он замечательный французский бельгийский актер, Нильс Ареструп. Кстати, вот сейчас фильма, года два-три назад выпущенный, называется «Пророк», он там главную роль играет, Нильс Ареструп, он был одним из лучших Лопахиных у Питера Брука, на секундочку. Он потрясающий театральный артист, он абсолютно такого русского склада актер, потому что любит немножко «покеросинить», это тоже в нас как-то его смирило.

И у него была школа, замечательная частная школа Ecole du Passage, из которой вышла наша переводчица, с которой мы сотрудничали, она переводила нас, когда мы «Чинзано» играли во Франции. И она нас переводила, и она сказала, а почему бы вам не преподавать? Мы только начинали преподавать в Школе-студии, были молодыми педагогами. А давай попробуем. Она сама вышла на эту школу, и мы такими, полулегальными, конечно, никакой рабочей визы у нас не было, сами брали билет на самолет, сами снимали, слава богу, у нас там друзья уехали из Парижа, мы жили в их квартире.

А школа сама была в Париже?

В Париже. В таком районе, достаточно молодежном. И там преподавали очень хорошие педагоги, кстати. Там преподавали актеры Питера Брука, там преподавал польский очень хороший режиссер, забыл его, конечно, фамилию, там были наши мастер-классы. И мы один раз поехали на пробные, ему понравилось, и мы чуть ли не на протяжении шести лет, два раза в год мы приезжали туда по полтора месяца. И так это было, во-первых, подспорье для существования здесь, поднаторели в этом, и я тебе хочу сказать, вот даже сейчас наши все уже официальные программы Школы-студии, это все оттуда идет, наше умение работать с французами.

Меня интересует, какие у тебя наблюдения о европейской театральной школе, по сравнению с нашей отечественной. Понятно, есть общая установка того, что русский театр — это особенный театр, и что классические школы преподаются по нашим отцам-основателям и так далее. Есть ли нам чему поучиться, по твоему ощущению, поскольку ты там преподавал и понимал, как они преподают?

Я тебе объясню. Я тебе больше скажу, у талантливого человека всегда есть чему поучиться, это бесспорно. Но в чем гений Станиславского? Это я для себя уже такую формулу вывел, преподавая и в Испании, и в Италии, и во Франции, и в Америке, что гений Станиславского в том, что он систематизировал театральное образование. Нигде в мире нет систематизированного театрального образования, и вообще такого института театра, как есть в России.

Что-то хуже, что-то лучше у нас, но знаешь, такого института системного, как есть Голливуд в Америке, у нас вот так можно считать театр. И я с полной ответственностью заявляю, что такого нет нигде в Европе. Есть прекрасные школы, в Англии, в Германии, прекрасные театры, но это все единицы. А вот такой государственной политики, если можно говорить про «совок», что было там прекрасно, и что бы я оставил здесь, что сейчас прекрасно работает, так это система систематизированного театрального образования.

Институт театра.

Да. Институт театра, который дает возможность, во-первых, любому молодому человеку попробовать и поступить за счет государства, и это очень важно, потому что, в Америке мы вообще не говорим, там все частное, там все за деньги, только если ты найдешь какие-нибудь гранты и кредиты ты берешь, а в Европе очень мало мест бюджетных, в Париже это Консерватория, и то не все, и Страсбургская консерватория, и все, остальные частные школы. Там, где мы преподавали, ребята платили деньги. Поэтому в этом смысле, я считаю, что это уникальная у нас такая структура, не знаю, институт вообще театрального мира.

Да, он где-то не срабатывает уже, где-то репертуарный театр себя изживает, где-то конечно же никогда в жизни театр, драматический театр, не был без государственной поддержки, со времен царей, властителей дум, начиная с Шекспира. Все это было придворное, все это было, конечно, государство должно помогать. Но то, что это уникальнейшее пространство, я это вижу на примере американцев, которые у нас два раза в год приезжают американские студенты, вот сейчас в данный момент они в Москве, О’Ниловский центр, в каком они восторге от этого. В каком они восторге от этого системного образования!

Ты имеешь в виду студентов, которые приезжают учиться?

Студенты. Вот сейчас они на три месяца приехали сюда учиться. Они учатся по полной программе, специальная у нас программа есть, на три месяца, такой сжатый у них курс, и работаем над Чеховым, и работают они по вокалу, и движение.

С переводчиком?

С переводчиком. Кто-то из педагогов говорит по-английски, я не могу по-английски так, я с переводчиком. В каком они восторге, начиная от гардеробов, у них нет этого в Америке. Ты знаешь, у них так, ты зашел, пальтишко на руки повесил, если ты офф-офф-Бродвей, мы не говорим сейчас про мюзиклы, поэтому они в восторге. А от репертуарного театра, они говорят, ты играешь сколько названий?

Я говорю, ну, восемь названий. Названий только, каждого по два раза. То есть ты приблизительно 15? Да. И на протяжении скольких лет? Я говорю, ну, один спектакль мы играем 13 лет, есть спектакль, которые идет, во МХАТе, правда, у Дорониной, еще поставил Станиславский «Синюю птицу». Для них это, конечно…

Для них это же, особенно для американцев, абсолютно иная форма существования, театральная. Потому что там же сбивается труппа, колбасят два раза в день в течение трех месяцев, потом смотрят успешно или нет, если нет, то…

Три месяца это хорошо. Месяц, и все. Перед спектаклем продано, еще продают, чуть-чуть попродавали.

Вообще очень сложно было объяснить, что у нас существует такой репертуарный театр, в котором каждый вечер идет другая постановка.

Да-да, и они в восторге были. Им тоже не все нравится, не то что они так, безоговорочно, что-то они понимают, что-то нет. Но они знают, что нужно сходить к Диме Крымову, посмотреть его спектакли, они там обалдевают. Что-то им нравится у Юры Бутусова. «Чайка». А кто-то ее понимает, а кто-то не понимает. Нет-нет, они очень так… Поэтому я тебе хочу сказать, что, дай бог здоровья, Анатолию Мироновичу Смелянскому, предыдущему ректору, что он эти контакты заграничные сделал, что это пользуется, тьфу-тьфу, уже на протяжении двадцати лет пользуется популярностью.

У нас осталось совсем немного времени, я хотел бы, чтобы ты все-таки поделился твоими воспоминаниями о тех великих людях, с которыми тебе довелось выходить на одну и ту же сцену Московского художественного театра. Я много читал и слышал твоих баек про Невинного. Что сейчас в связи с этим юбилеем про Ефремова ты можешь вспомнить? Насколько тебе доводилось с ним общаться?

Ну конечно, безусловно. Я все-таки уже 35 лет во МХАТе, без малого, без этого года ухода в театр-студию «Человек». Ты понимаешь, что люди… вот мы говорили с тобой про годы двадцатые, шестидесятые, театр — это такая структура, вообще драматический театр — это искусство интонации. Эта интонация периодически, с периодичностью в 15-20 лет, меняется.

И есть люди, которые ее меняли. Вот ее поменял в свое время Станиславский, потом менял Мейерхольд, потом в какой-то степени менял Таиров, потом поменял Ефремов с «Современником», потом поменял Любимов. И вот сейчас она тоже меняется, и меняет ее наше сегодняшнее поколение режиссеров. И вот как уследить за этой интонацией?

И, возвращаюсь к Олегу Николаевичу, он перевернул мозг людям в шестидесятые годы. Вдруг оказывается, можно было играть так невероятно близко, что люди сходили с ума, насколько эти Евстигнеевы, Табаковы, Кваши, Толмачевы, Покровские, я сейчас все во множественном числе, это поколение, насколько они близки к тем, кто сидит в зале! Поэтому они и назвали «Современник». И то, что Олег Николаевич был невероятным лидером, с такой харизмой, я не знаю, был ли он великий режиссер, это, знаешь, не плохо и не хорошо, он был лидер!

И он ставил спектакли лидерскими своими, каким-то интуитивным, шкурным интересом, интуицией актера, гражданина, как ни пафосно это прозвучит. И все эти спектакли их, «Большевики» Шатрова в то время, где они перевернули тоже мозг целому поколению, отношение к таким культовым людям, как Ленин, Троцкий, Свердлов и так далее.

Когда рождались вместе с ними великие драматурги шестидесятых годов Розов, Вампилов, Володин. Эти три человека, которым Олег Павлович поставил памятник во дворе «Табакерки». Вот Олег Павлович, это тоже такой его ген, запущенный. И конечно, в какой-то степени все они, эти люди, они были моими учителями, это такое мое счастье, знаешь, что я оказался подле них. И начиная с Олега Николаевича и всех его соратников по «Современнику».

А Евгений Александрович Евстигнеев, помимо того, что он мой учитель, он еще папа моего друга Дениса Евстигнеева, и я его видел во всех ипостасях: и как папу, и как режиссера дипломного спектакля, и как партнера невероятного, хотя что там партнерство, я выходил на две секунды в «Старом Новом годе». И Вячеслав Михайлович Невинный, просто великий русский артист, который многому меня научил, уже просто делая замечания, — сынок, подойди сюда, ты быстро уходишь со сцены, чуть-чуть побудь на сцене, чтобы тебя успели прочитать, что ты здесь, чтобы не поняли — а тебя уже нет, побудь чуть-чуть.

Вот такие тонкости.

Да-да. А он, знаешь, как писал? Когда роль ему давали, и он работал над ролью, он, оказывается, некоторые фразы писал: «апл» — знал, что там будут аплодисменты, и там были аплодисменты. Ну, конечно, это целая…

Скажи, пожалуйста, ты считаешь, например, что Олег Павлович Табаков — это такого же масштаба инноватор в сегодняшнем театре?

Безусловно. Знаешь, когда мне говорят, кто-то разозлили меня этим вопросом, — а Табаков, не много ли он хочет? Я говорю: «Послушайте, вы постройте три театра, а по большому счету четыре, потому что сейчас в Коломенском уже наверх вышел филиал МХАТа, который строят для спальных районов, будьте ректором Школы-студии, потом постройте колледж для молодых, которые 10-11 класс, еще два года учатся и имеют возможность из любого уголка страны поступить, вы руководите МХАТом, «Табакеркой» одновременно, будьте во всех общественных… а потом поговорим с вами. А потом мы с вами вернемся и поговорим про Олега Павловича».

Слушайте, конечно, безусловно, дай бог ему здоровья, но это уходящее такое поколение, все они, уходящее, я еще раз говорю, дай бог им всем здоровья. А мы можем их заменить? Я не уверен. Слушайте, Захаров, Додин, Волчек, Ширвиндт, Соломин, Табаков — все это 80-летние люди. Я так тревожно думаю о нашем поколении или, может быть, чуть помладше, 30-летние, а мы можем, мы такой харизмы, мы такого мышления, я про театр говорю сейчас, мы такого мышления люди, мы такие менеджеры театра, что вот так сделать, чтобы думали про нас?

Сейчас знаешь, как радостно, я сейчас ехал к себе, а во МХАТ-то очередь в кассы, предварительная продажа. И целый день стоит очередь, и огораживают там, и номерки выдают, чтобы не брали больше билетов, чем можем позволить себе. Поэтому ну что?

Последний вопрос вот какой. При воспоминании о девяностых годах как ты думаешь, что тогда начиналось, а что с тех пор закончилось?

Начиналось, как тебе сказать… Ох ты, как, интересно, мне сформулировать сейчас? Начиналась свобода творческая. Я не могу сказать, что она закончилась, но она другая сейчас, к сожалению. Нам так было интересно в эти девяностые, как же нам было интересно открывать для себя новую драматургию, литературу, театры, смотреть эти фильмы!

Мы же без устали смотрели эти фильмы, мы же передавали кассеты эти, как что-то невероятно дорогое. Не дай бог задержать на пять минут, потому что мне надо передать потом Мише, а Миша передаст Славе, а Слава передаст Игорю. И у нас ходили эти все великие Феллини, Антониони, Бертолуччи и иже с ним. Это великие годы были. Слушайте, это великие годы были! Да, не все получилось.

Ну слушайте, а что у нас, в какие-то годы в России все получалось? Только намечалось. Я оптимист в этом смысле, я сейчас смотрю, как разные люди смотрят театр. В заключение скажу, я тут с Башметом выступал, мы с Ольгой Кабо читали «Онегина», а Юра Башмет дирижировал, и артисты оперные из разных театров пели «Евгения Онегина». И что меня возрадовало, что… Ну хорошо, эти места, которые были приглашенные люди, их триста, а вокруг стояло полторы тысячи! Миша, это были люди, которые не знают Чайковского, не знают Пушкина, они просто слушали эти звукосочетания. Это были такие овации, от тех людей! Вот у меня сейчас мурашки идут. Я думаю, что театр спасет мир, он объединяет необъединяемое. Я в том смысле беспробудный оптимист.

Спасибо тебе большое за то, что провел этот час с нашей аудиторией. Это программа «Как все начиналось». У меня в гостях был ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Спасибо за то, что смотрите Дождь. Пока.