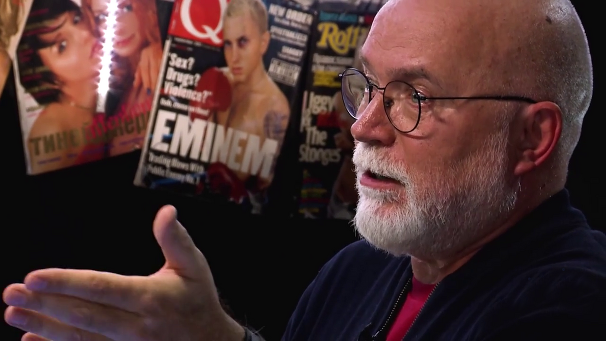

В гостях у Михаила Козырева легендарный радиоведущий, к чьему голосу прислушивалась советская молодежь несмотря на «железный занавес» — Сева Новгородцев, вещавший с Туманного Альбиона. Он рассказал о том, как получал орден Британской империи от Елизаветы II и ненароком нарушил при этом правила этикета, хитроумными путями менял фамилию, чтобы эмигрировать из Советского Союза и больше года дожидался документов, чтобы уехать из Италии.

Мое почтение, драгоценные зрители телеканала Дождь! Это очередная передача из цикла «Как всё начиналось». Меня зовут Михаил Козырев. Я приглашаю в студию людей, которые не только хорошо помнят девяностые годы, но ещё и участвовали в том, каким это было десятилетие, формировали его.

Сегодня я вообще абсолютно ― то, что называется по-английски speechless, потому что у меня в гостях Сева Новгородцев. Добрый вечер!

Здравствуй, Михаил.

И первый мой вопрос: в какой момент вам пришло в голову стать Севой как сценическим образом?

Это 1970 год. Я приехал на гастроли группы «Добры молодцы» в Астрахань руководителем. Они меня пригласили, потому что у них были планы по переходу из Читинской филармонии в «Росконцерт».

Это серьезно.

А сами они театральной интригой не владели до такой степени, чтобы это сделать, и поэтому меня пригласили. Я с ним съездил в поездку одну по Сибири, и действительно, мне удалось их в «Росконцерт» перетащить.

Но мы возвращаемся сейчас в сентябрь 1970 года. «Добры молодцы» играют концерт, и в конце они объявляют всех участников, говорят: «Руководитель ансамбля ― Всеволод Левенштейн!». И по залу рябь такая легкая.

Легкая антисемитская рябь?

Нет, я ни в чем абсолютно никого не обвиняю. Вы сами поймите, что «Добры молодцы» были построены на имидже, как сейчас говорят, каких-то молодцев из глубины, из мифов, из сказок. Но в ту пору не было никаких Левенштейнов на Руси, понимаете?

В принципе, как класса!

В принципе не было. Поэтому происходила стилистическая нестыковка. А тут я вспомнил, был у нас на теплоходе «Верхоянск», где я работал, плавал третьим помощником, замечательный помполит по фамилии Новгородцев.

Надо объяснить нашей молодой аудитории, что такое помполит.

Что такое помполит? Это первый помощник капитана по политической части. Он заведовал, скажем, воспитанием команды, он заведовал стенной газетой, он заведовал досугом моряков. Помполиту полагался на каждый порт бюджет небольшой, а поскольку я был третьим помощником, я этот бюджет начислял. Это 40 копеек на каждого члена команды, 40 инвалютных копеек. Это были серьезные деньги, можно было в кино на эту сумму сходить.

Но Новгородцев этих денег никому не раздавал. Он был трудяга, скопидом. Он эти деньги копил, а потом покупал что-нибудь ультраполезное, хорошее для команды. Например, он купил нам игру под названием «хоккей», огромная игра, чуть ли не в размер этого стола. Из лучшей жести сделана. И на ней забивали очередь, 24 часа в сутки играла на ней команда. И кочегары, машинисты сменяются с вахты и идут играть в «кохей».

Кохей?

«Кохей» моряки его прозвали, да.

А вторая покупка была ― самолучшее духовое ружье с набором пулек бесконечным. И вот представьте себе: город Бремен, моряки, чтобы не тратить деньги на какие-то поездки в город, лучше скопить, что-нибудь купить и заработать, они на ко́рме, как моряки говорят, из духового ружья стреляют по спичкам или по картошке. Пулек сколько угодно, Новгородцев купил на всех.

А порт открытый, в отличие от советских портов, куда можно было проникнуть только по какому-то, да, супердокументу. И вот по порту гуляют пожилые немцы, внучкам показывают: «Дас ист аргентинише, дас ист бразилише, дас ист руссише». Бдыщь, бдыщь! А в «руссише» красный флаг и люди стреляют из ружья!

И вот немец что-то мучительно пытался вспомнить, на лице его муки изображались. И наконец он вспомнил и радостно, как братьям, улыбаясь нам, замахал рукой и закричал: «Раздреляю как зобаку!».

Слушайте, это просто эквивалент того, что обычный объем знаний немецкого языка у советского человека ― это только фильмы про войну. Поэтому вот эти фразы типа «Арбайтен!» и «Хенде хох!».

«Хенде хох!», «Цурюк!», да.

Вот это ровно всё то.

Да.

У меня был эпизод, когда я учился в американском колледже. Там была превосходная немецкая девушка по имени Зольвайг, воплощение невинности, белоснежная какая-то блондинка. И мы сидели как-то с ней на ланче, и вдруг проходила компания немцев, и они что-то: «Зольвайг!». Она поворачивается и говорит что-то, и это всё было в абсолютном контрасте с тем, какое это небесное было создание. Потому что как только она раскрыла рот и начала говорить по-немецки, это был для меня какой-то генетический еврейский ужас, вообще во мне всплыл.

Да.

Такая у меня реакция до сих пор на немецкий язык.

А еще они ведь свинину едят, так что там у них «швайне» произношение получается хорошо.

Вообще!

Я хотел бы, чтобы вы вкратце описали мне удивительную одиссею вашей жизни, которая привела вас в конечном счете на Би-би-си и в Англию, потому что стран-то было, по-моему, как минимум пять, я помню.

Да. Я уехал в 1975 году, в ноябре.

Из Эстонии.

Нет, я в Ленинграде жил тогда. Я жил в Ленинграде, работал музыкантом. Последняя моя работа была ― это знаменитые сады и парки города Пушкина. Это такая была площадка блатная, где остался с царских времен штат музыкантов, приписанных к парку. То есть мы не входили в Управление культуры.

И поэтому при советской власти на танцах в Пушкине ― это бывшая царская конюшня, Белый зал такой, сейчас там музей карет XVIII века. Огромный дом такой в виде подковы. Мы играли танцы. Я играл с «Мифами» тогда, я под крыло взял «Мифов», Барихновский, Сережа Данилов и прочие.

Знаменитая петербургская группа, да.

Мы делали им план, они были очень нами довольны. Короче, я уезжал оттуда. Мне характеристику на отъезд давали сады и парки города Пушкина. Поскольку мы им план делали, они говорят: «Всеволод Борисович, вот вы уезжаете. Почему?». Я им объяснил, у меня всё было логично. Они говорят: «Да, сожалеем» ― и дали хорошую характеристику.

А вы уезжали в эмиграцию?

По израильской визе, поскольку, во-первых, еврейская фамилия, отец еврей и уехать было иначе никак нельзя.

Невозможно, да.

Жена татарка, сын полутатарин. И я по еврейской линии не прохожу, потому что мама Сидорова и так далее.

Там же важно по матери.

Ну да. Меня долго жена татарская уговаривала, чтобы уехать. Мы были в разводе, опять сошлись, в общем, очень болезненные все эти наши гастрольные дела, знаете, они семье не способствуют.

Никак.

И я пытался семью склеить, у нас уже сын, всё такое. В общем, они меня пилили-пилили, я через полгода согласился уехать. А я уезжать не хотел, я был культурный патриот. У меня была такая идея ― в какую-нибудь щель заползти и там играть свой джаз по выходным.

Вы играли в ту пору на кларнете и на тенор-саксофоне.

Тенор-саксофонист я был, да. Я в оркестре Вайнштейна играл, вот.

Ну, чтобы не рассказывать очень долго: меня отец пытался устроить по моей просьбе на отличную работу, в «Инфлот», такое агентство, которое обслуживает приходящие в Советский Союз иностранные суда. Агенты «Инфлота» сутки дежурят, трое свободных. И я подходил идеально: у меня было высшее морское образование, Макаровское, у меня был диплом переводчика. И отец мой, заслуженный моряк и замначальника Балтийского пароходства на тот момент, был дружен с начальником «Инфлота» ещё с тридцатых годов.

Он говорит: «Всеволод Борисович, ну конечно, вы наш кадр! Приходите, оформляйте свой уход из Ленконцерта». Я говорю: «Знаете, давайте подождем три дня». Прихожу через три дня, он смотрит в пол, ему стыдно. Сидит какой-то человечек в сером костюме. И он говорит: «Ваше место занято». Или «Мы его сократили». Короче, Комитет дал…

Всё понятно.

И для отца это был, конечно, шок, потому что он всю жизнь отдал советскому флоту, восстанавливал флот на Балтике и так далее. И мне это тоже был сигнал, что в щель залезть не удастся.

Извините, что я вас перебиваю. Но вы же как моряк путешествовали в разные страны.

Отлично замечено. Я поэтому, зная заграничные страны и понимая, что там ждет, говорил своим подругам, женам: «Вы напрасно надеетесь на какие-то райские кущи. Там вас ничего не ждет. Я там был, я всё это видел». Но мы ехали не куда, а откуда. Другая была формула. Ехали потому, что жизнь наткнулась на кирпичную стену, уже было деваться некуда.

И они, короче, меня допилили, мы по еврейской линии заказали вызов. И пришел вызов на семью Левенштейнов. А я Новгородцев Всеволод Борисович, русский, потому что я уже поменял фамилию к тому времени, чтобы соответствовать псевдониму, понимаете?!

Так. Невовремя.

Ну а что делать?

Для выезда.

У меня был план остаться, я мимикрировал. Короче, я жене говорю: «Галочка, давай мы с тобой снова женимся». А она по восточной привычке из-за лени развод недооформила и оставалась с фамилией Левенштейн. Татарка Фарида Махмудовна Левенштейн.

Прекрасное сочетание, ласкает ухо! Фарида Левенштейн.

Я говорю: «Галочка, давай мы с тобой женимся и ты мне дашь свою фамилию». Она говорит: «Давай», потому что это её идея была уехать.

Мы пришли в ЗАГС, я говорю: «Советский закон разрешает фамилию жены брать?». Они говорят: «Да, разрешает», полистали бумажки какие-то и говорят: «Но у неё недооформлен развод. Пусть она сходит в то отделение суда, которое вас разводило, дооформит развод, станет Бурханова, вот тогда и берите её фамилию».

Потрясающая интрига! Так.

Над нами навис дамоклов меч, потому что все получавшие вызов из Израиля находились уже под пристальным наблюдением. И такой был негласный указ тогда: этих отъезжантов если есть за что посадить, сажайте.

Ага.

Ну, у меня, слава богу, никаких шахеров-махеров не было, чистый человек, гастрольный артист, взяток не беру, левых дел не делаю. Как бы меня нечего было особенно хватать, но всё-таки неприятные ощущения есть.

Мы делаем такой сценарий, я прописываю сценарий. Жена Галочка, татарская красавица без грима. А вот женщина без грима ― это другое совершенно лицо. Выходит в скромном платочке такого мусульманского плана. Мы садимся в такси и едем в этот суд.

Она заходит к судье, к клерку и говорит: «Я приехала развод дооформить». Нашли страницу. Они говорят: «Вы берете девичью фамилию, Бурханова?». Она говорит: «Вот понимаете, я знаю, что с моей нынешней фамилией жить неудобно. Но вы меня поймите, за это время я закончила институт. Диплом у меня на фамилию Левенштейн. У меня сын родился, Ринат, тоже Левенштейн. Ну что же мне с ним чужим человеком становиться? Уж оставьте мне мою фамилию, пожалуйста». Они говорят: «Ну, советский закон не запрещает».

Значит, Галочка выходит из этого суда в скромном платочке, мне кивает головой, что всё в порядке. Я таксисту говорю: «Куйбышевский ЗАГС, пожалуйста! Я женюсь на этой девушке!». Надо было делать сразу.

Всё в один день.

Пока не просочилось.

Да.

А то могли бы и палки вставить в колеса. Короче, я снова стал Левенштейном, и семья Левенштейнов свалила из СССР.

Какой блестящий сценарий!

18 ноября 1975 года.

Да, и дальше вам по пути предстояла Австрия, потому что там был же главный перевалочный пункт для евреев в Израиль.

Да, нас очень агитировали ехать в Израиль. Там в ХИАСе очень упертые такие люди. Но они наткнулись на нашу семейную ситуацию, и ясно было, что нам там делать нечего. Никаких как бы ни культурных, ни религиозных корней меня с Израилем не связывали. Воспитан русской матерью, русским дедом. Физиономия и фамилия другие, но что делать?

И они нас направили в Италию, где мы попали под опеку Международного комитета спасения, International Rescue Committee. Итальянцы называли его «Ирчи». Это вроде Толстовского фонда или Нансеновского, какие-то такие. Нам выдавали какие-то мелкие деньги на жизнь.

Мы поселились в городе Остия на берегу моря и, в общем, ждали, куда нас пошлют. А посылали нас в Канаду, в город Эдмонтон. Я заявил себя моряком снова, потому что саксофонисты никому, я думаю, за границей не нужны. Если бы ничего не случилось, поехал бы я в этот Эдмонтон, не знаю, буксиры на реке водил.

Я думаю, что были бы страстным болельщиком команды Edmonton Oilers.

Вот что-нибудь в этом духе, да. А у нас квартира итальянская прямо на земле, и у каждой квартиры есть 6 на 6 такое патио, где они белье сушат или вечером ставят стол и ужинают. Мы с сыном, с восьмилетним Ринатом в футболянку гоняем.

Вдруг входит… какой-то был, по-моему, уже поздний зимний месяц типа марта. Входит джентльмен в светлом драповом пальто, с загорелым лицом. Он ехал с лыж. Это оказался впоследствии известнейший человек Алексей Леонидов или Лео Фейгин, создатель фирмы Leo Records и так далее. Он уже джаз вёл на Би-би-си. Он в свое время был поклонником джаза в Ленинграде и ходил, конечно, и всех знал. А я играл в известном оркестре Вайнштейна, он меня, конечно, знал и в лицо, и по фамилии, и по имени.

Он говорит: «Сева, что ты тут делаешь?!». Я говорю: «Да вот, не знаю, жду, когда нас в Канаду пошлют». И жену мою он знал, потому что она в Герценовском училась, а он там английский преподавал. Короче, он начал меня уговаривать пойти на Би-би-си.

А он к этому времени уже вёл передачу на Би-би-си.

Не знаю насчет джаза, но он работал точно. Его взяли из Израиля. Он уехал на два года ранее меня, в 1973.

Я сомневался: вражеский голос, думаю, как-то стремно.

Вражеский голос!

А жена говорит: «Давай-давай, поезжай». Надо было экзамены сдать. А экзамен стандартный. Надо было перевести. Я перевел без словаря, потому что, так сказать, владел. Что-то надо написать. Я написал какую-то ерунду про фильм Chinatown, который тогда только вышел на экраны.

Ага. Джек Николсон.

Да. И прочитать. Ну, прочитал всё без запинок. Приехал дядька какой-то со мной беседовать месяца через два. Собеседование я прошёл. Потом послали документы.

В Италию приехал?

Да, приехал специально. Один из редакторов «Русской службы». Я с ним по-английски поговорил. Потом документы отправили куда-то на проверку. Не был, не состоял, не привлекался.

Ну всё, прислали мне рабочий контракт. Я счастлив был невероятно, побежал к хозяину квартиры. У нас такой был Пино, «Пино-Колбасино» мы его звали. Я говорю: «Пино, вот у меня рабочий контракт». А Пино посмотрел и говорит: «Би-би-чи».

«Би-би-чи»! Чудесно! Итальянец! Есть большие биби, а есть маленькие бибичи!

«Би-би-чи», да, он не понимает, что есть такая радиостанция, и всё. Есть предел славы во всем, понимаете?

А как нам уехать в эту Англию? Мы же выехали из Советского Союза с визой в один конец! Это как в песне: one way ticket to the blues. Розовая бумажка, фотография ― и до свидания, товарищи! Причем советские паспорта надо было сдать и за каждую сдачу гражданства заплатить астрономическую по тем временам сумму в 500 рублей на человека.

Это вообще нереально, с учетом того, что люди зарабатывали 120.

Да, понимаете, 120 рублей получали. 500, 1500. В общем, поскольку квартиры продавали, всё распродавали, деньги мы на это нашли. Но у меня тогда же появилась мысль, что весь советский народ во внутреннем кармане пиджака носит «минус 500 рублей», то есть паспорт-то у него есть, но случись ему его сдавать, надо за это платить.

Короче, мы выехали, протусовались в Вене, приехали в Рим, поселились на берегу моря в дешевой квартирке. Получил я рабочий контракт. А чтобы мне пересечь границу, нужен документ от итальянцев, они обязаны по международному уложению это сделать.

Я приезжаю в полицейское управление, называется квестура. Здание ― вот питерцы бы его поняли. Стены 5 метров толщиной, чугунные решетки с ангелами и прочее, никакой вор не перепилит никогда. То есть солидное итальянское здание. Итальянское здание, они строили с запасом прочности, итальянцы, всегда. И в Питере так же построили.

Вхожу в огромный зал, где сидит сто клерков, как в монологе Хлестакова. Попадаю к какому-то дядьке. Он говорит, заполняет: «Адрес?». А мы жили на улице Умберто Каньи, это такой итальянский адмирал, исследователь Арктики. Что итальянцев в Арктику затащило, я не знаю, но он у них национальный герой и его именем называют улицы во всех городах. Дом 21.

Он говорит: «Adresso». Я говорю: «Ventuno, Umberto Cagni». Он говорит: «О, и я тоже ventuno, Umberto Cagni». То есть он живет в доме 21 по Умберто Каньи, но в другом городе, каком-нибудь пригороде.

Прекрасно! Как у нас с проспектами Ленина, да.

Ну примерно так же. Улица Красная и так далее.

Потом он говорит: «Семья, жена? Дети есть?». Я говорю: «Figlio Rinato», «сын Ринат». Он говорит: «И я тоже Ринато!».

Потрясающе вообще!

В общем, мы мило поговорили. Он говорит: «Ну, приходи на следующей неделе».

Осталось только сказать: «Моя фамилия Левенштейн», и он бы сказал: «Я тоже Левенштейн!».

Кстати, насчет Левенштейна. Мы один из дней рождения с фанклубом справляли в Германии и ездили в город Лёвенштайн. Это центр виноделия. И меня принимали так, как будто барин приехал.

Просто.

С такой фамилией.

Наследник.

Да, наследник. То есть выясняется, что это не еврейская совершенно фамилия, а аристократическая. А у меня супруга ― нордическая блондинка и дизайнер по костюмам. Я говорю: «Лёлик, давай мы из тебя сделаем немецкую графиню». И у неё лейбл называется «Ольга Лёвенштайн», просто шикарно.

Чудесно.

Да. Короче…

Так.

Он мне говорит сакраментальную фразу: «Приходи на следующей неделе». По-итальянски это будет «settimana prossima». Ну, прихожу на следующей неделе, попадаю, естественно, к другому клерку. Он смотрит: ничего нет, settimana prossima. И начинаются мои хождения по мукам.

А Галочка, супруга моя тогдашняя, считала меня за слюнтяя, интеллигента и немного идиота, потому что ну что, деньги делать не умеет, жили мы на зарплату. Если бы она ещё их не делала, так вообще бы от нищеты бы померли. И она так на меня смотрит. Я говорю: «Ответа нет, на следующей неделе». Она говорит: «А как же Славинский?». А до меня Фиму Славинского взяли из Италии, быстро оформили.

Ага.

А у нас уже прошло три месяца, четыре, месяц за месяцем. В один из дней я сижу в очереди и по старой советской привычке читаю английскую книгу размером покетбук. Я спасался так от советской власти. Зайдешь в троллейбус, у меня было кожаное пальто отцовское, лендлизовское. Книгу достанешь ― и я вас всех в гробу видел, читаешь, и всё, в другой жизни.

Я по старой привычке достаю книжку, читаю. Рядом джентльмен сидит, блондин такой, моего возраста, лет 36: «О, you speak English!». Я слышу, что американец, мы разговорились. Он оказался священником из Техаса.

Миссионером.

Миссионер. Работает в Ватикане по линии кино.

Ага!

То есть у них в католическом религиозном мире…

Не всё так просто.

Не всё так просто.

Он говорит: «Колоссальное совпадение. У меня есть пять научно-популярных фильмов, но с выводом в религию. Они все дублированы на русский язык. Представляешь, какое совпадение? Я тут с тобой встретился».

Он говорит: «Давай показывать вашим, они всё равно ничерта не делают». А действительно, там в Остии и почта такая, круглое здание, где темные толпы эмигрантов ходили, менялись квартирами, автомобилями, что-то чинили друг другу, шили, продавали, покупали.

Я говорю: «Давай, конечно». Ну, на первую встречу с трудом мне удалось собрать трех человек. Жену Галочку, мусульманку, я уговорил.

Целевую аудиторию!

И соседа, Галину Ивановну, московскую женщину, такую несчастную, русскую. Она была замужем за евреем-штукатуром, Гриша такой, под полтинник ему было. Крепкий такой мужик. Нарасхват! Итальянцы как узнали, что он профессиональный штукатур, тут же его прямо увозили на неделю, он там им что-то. А он здоровый мужик, он им ваял так, что никакой итальянец не может.

Короче, пришла она с Гришей. И показали фильм. Я его помню, как сейчас. Речь шла о красном кровяном тельце, об эритроците. Он переносит, как известно, кислород. Поэтому с точки зрения функции и науки он должен иметь максимальную поверхность. Из математики мы знаем, что тело с максимальной поверхностью ― это такой бублик без дырки, двойной тороид.

Двоевпуклая сфера.

Абсолютно! Вы как медик это всё знаете, да.

Да. Так.

И вот эта двоевпуклая сфера, её же разглядели потом, сначала же математики вычислили. И когда выяснилось совпадение физической формы и математических расчетов, здесь возник элемент дизайна. То есть явно что кто-то задумал и выполнил. Ну и задаются вопросом, что если есть дизайн, то, может, и дизайнер есть?

А потом выходил этот пастор Джоэль, толкал речь. Я ему переводил.

«Есть такой дизайнер!». Как «Есть такая партия!».

Нет-нет, он что-то из Библии.

Господь.

Они же все библеисты, им обязательно надо цитаты с толкованием и так далее. Это книжная культура. Но поскольку я его переводил, он меня звал my interruptor. То есть «мой перебивальщик», а не interpreter.

И вот мы с Джоэлем задружились, он мне книжечки стал давать, в основном научного толка, но тоже с выводом с религию. Оказывается, в Америке к тому времени уже было мощное движение того, что сейчас называют intelligent design. Научное сообщество относится к этому презрительно, но я вам доложу, поскольку я за этим слежу: это научная литература высочайшего полета.

Я незадолго до отъезда закончил 600-страничную книгу Стивена Майера, называется Signature in the Cell, где он в основном занимается философией генетической информации и сопряженными с ними вещами.

Католической церкви, которая уделяет такое масштабное внимание научным…

Это был протестант, понимаете? Это был американский протестант.

Так.

И он как бы американскую науку в этом плане и продвигал, и на меня, так сказать, её обрушил. В результате я хожу в квестуру, settimana prossima… Я чувствую, я никогда из этой страны не уеду. С Би-би-си меня бомбят письмами.

«Ау, где вы?!».

Потому что сотрудники нужны.

Да.

Я уже им в шутку стал подписываться, есть такое понятие у них, фрейлина называется lady-in-waiting, то есть дама в ожидании, да? Всё время ждет. И я им писал: gentleman-in-waiting. Они: «Ха-ха-ха!», значит, им шутка понравилась.

Но я не могу уехать. И, читая эту всю литературу, я пришел к выводу логическому, что да, дизайнер есть, деваться некуда. И говорю этому Джоэлю: «Давай крести, всё, я готов». Он сделал по полной. В центре Рима, в протестантской церкви, в мраморной купели, с полным троекратным погружением, как в реку Иордан, в белом хитоне. Ангелы летали, ну вообще! Я вышел оттуда сам не свой. То есть сила большая, это я вам скажу, действительно.

Каким-то образом это поколебало ваши, например, атеистические убеждения?

А у меня атеизма не было, нет.

То есть вы обрели?

Я с религией столкнулся, будучи гидом «Интуриста». Я недолго работал, пол-лета. Я водил экскурсии в Казанский музей, где была постоянная выставка Музея истории атеизма и религии. И вот когда меня спрашивают: «Какое у вас любимое произведение искусства», я без обиняков отвечаю, что это пятитонное мозаичное панно под названием «Насильственное обрезание татарского пионера».

Сейчас. Дайте паузу, мне как-то надо с этим жить дальше.

Представьте себе: три на пять. И вот так полметра. Мозаикой всё выложено. Мулла с острым ножом крадется к крайней плоти татарского пионера! А он в галстуке!

Господи…

Совершенно не собирается сдаваться!

Это ваше первое мощное религиозное переживание.

Хотя бы так, назовем так. Я это запомнил на всю жизнь. Я не знаю, где это бессмертное произведение, но его ни в коем случае, господа, нельзя уничтожать. Это надо сохранить для потомков!

Это мы обращаемся к тем, у кого судьба этого панно в руках. Так каким образом эта процедура крещения помогла вам выбраться из Италии?

Буквально в следующую же среду я еду в квестуру. А их там сто человек, шанс, что я попаду к тому же, один из ста, может быть, даже ещё и меньше. Попадаю к этому же мужику, который заполнял мне формуляр больше года назад, чуть ли не полтора года прошло. Или год и два месяца.

Он говорит: «Settimana prossima». Потом смотрит на меня внимательно и говорит: «Aspetta», то есть «подожди». Он говорит: «Umberto Cagni, ventuno?». Я говорю: «Si». «Figlio Rinato?». Он говорит: «Porca madonna!» ― это у них такое католическое ругательство. Открывает ящик, достает папку. Единственная папка лежала у него в столе, моя. Что она там делала? Он, видимо, её в дело не пустил или что. Короче, он пишет на папке «urgento», «срочно». Через десять дней мы уезжаем в Англию.

Но как бы божественный юмор на этом не кончился. Я потом уже, в Англии, став, как вы, диск-жокеем ― или вы как я.

Скорее вот именно так правильно.

Да. Я разглядывал старые фотографии из Италии. А у меня там был «жучок» с голландскими номерами, я у голландского студента купил по дешевке.

«Жучок»?

Фольксваген синий такой, Beetle.

А, то есть классический Beetle, да.

Да, шестидесятых годов, потрепанный, побитый.

Классический, легендарный, единственно правильный!

Колоссальная машина, да. И я разглядывал в увеличительное стекло номер машины, и там в середине стояло две буквы: DJ. И тут я понял, что на работу я попал не случайно!

Не случайно.

И, соответственно, относиться к ней надо так, чтобы никакой халтуры уже не было.

Мы остановились на моменте, когда вы приехали в Англию. Я хотел бы понять, в какой момент вы, когда уже начали ваши эфирные выступления и передачу, вдруг почувствовали масштаб воздействия. То есть вся же страна сидела без отрыва во время того, как вы выходили. Вы стали энциклопедией всего западного рок-н-ролла для целой эпохи.

Вот в какой момент вдруг возникло ощущение, что ты не выбрасываешь вот эти слова и песни в пустоту, а они реально доходят до людей где-то там и эти люди вдруг откликаются?

Первые два года ― полнейшая пустота, черный космос, да. У меня был приятель, Геннадий Галин в эфире, Гена Покрасс в жизни. Он приходил обычно на ночную смену вечером, а я оставался после работы писать свои скрипты, потому что днем шум, не дают. Надо придумывать что-нибудь такое свежее, смешное. И я ему читал. Если он сразу не смеялся, я сидел ещё дальше до ночи.

Это как писатель отрабатывает.

Абсолютно. Первое упоминание ― это 1979 год, конец, белоэмигрантский журнал «Посев».

Знаковое название!

Да. Их корреспондент как-то сумел съездить в Советский Союз. И он там в статье описывал состояние молодежного сознания. И он говорит, одной фразой сказал: «Молодежь ― конечно, они все слушают Севу Новгородцева». Это было первое для меня, потому что была полнейшая стена. Нас глушили.

Короткие волны, надо объяснить нашей молодой аудитории.

Да, короткие волны, это надо было ручки крутить.

У меня был «ВЭФ».

Нас глушили. Во-вторых, если мы хотели взять у кого-нибудь телефонное интервью, в ту пору совершенно невозможная вещь. Заказывать связь надо было за трое суток, да? Не то чтобы взял, позвонил.

Да.

Значит, все организации должны были подготовиться, со штекерами сидеть.

Зубами держать, да.

Я родителей, маму и папу не видел 15 лет. Они уже со мной простились как вообще с человеком, уезжавшим в мир иной. То есть надежды не было никакой. Поэтому в 1979 году, когда он написал, я чувствую, что что-то…

Потом начали приходить письма. Письма приходили через третьи страны. Куба, любовь моя…

Потрясающе.

Восточная Германия, Сирия, где училось много военных студентов, да. Албания ― там у нас ещё не разорваны были отношения. Короче, они студентам давали письма мне отправить. И они отправляли, тогда они доходили оттуда, потому что из Союза вообще глухота.

Невозможно было ни одно письмо отправить в Англию.

Там можно было и сесть, я встречал людей, которые сидели, из университетов выгоняли и так далее.

Да.

Ну вот. У меня было письмо, не знаю, сохранилось ли оно в моей коллекции или нет, потому что я все письма отправил в Гуверовский институт, где они занимают 6 метров 34 сантиметра полочного пространства, вот так вот, да. И уже две диссертации по ним написали, потому что я озаглавил коллекцию как «Становление молодежного сознания в 70-80 годы XX века».

Прекрасно! Замечательно! 6 метров 34 сантиметра!

А им же только надо формулу дать. Да это ещё не все, потому что лучшие письма у меня остались дома, я из них книжки буду делать. Те, которые выходили в эфире.

Вот. О чем мы говорили?

Вот это первое ощущение того, что вдруг вас там слышат, по ту сторону занавеса.

Да-да, начали письма передавать. Но самое гениальное письмо пришло ― моряк запечатал письмо в бутылку.

Да ладно?

И бросил её в Ла-Манше в воду. Адрес был такой, по-русски, каракулями: «Севе Новгородцеву, Би-би-си». И английская почта, God bless them, отдала эту каракулю в перевод. Им прислали назад по-английски, они запросили Би-би-си, те сделали поиск по кадровому списку, выяснили, что я во Всемирной службе, в Русской. И принесли мне уже в тройном пакете, потому что он прошел уже и институт, и ещё что-то.

Не намок? Да.

Понимаете?

Это, конечно, абсолютная история XX века, но вот помните ли вы, какие группы ― а вы знакомили с невероятно широким кругом самых разных стилей ― вызвали наибольший отклик в Советском Союзе? Ну, то есть с момента, когда, я не знаю, вы вдруг поставили Led Zeppelin, вы годами начали получать письма от фанатов этой конкретной группы.

Да.

Были ли вот такие вещи? Или люди реагировали просто на общий спектр музыки?

Фанаты, собственно, меня и воспитали. Я пришел в рок уже взрослым человек. «Добры молодцы» я возглавил, не знаю, в тридцать с чем-то лет, в 35. В эмиграцию я переехал в 37, работать начал уже… Да, тут надо учиться уже, просто так как новой профессии.

И фанаты меня воспитывали. Они меня толкали в сторону большей информативности. Так появились развернутые программы с этими большими текстами.

Биографиями целыми.

Да, и они меня толкали в сторону тяжелого рока. А в это время в Советском Союзе весь русский язык был засорен промышленными терминами, которые совершенно никому не нужны. Какие-то были сплошные вагранки, летки, плавки. Почему? Потому что для рабочего класса новостью №1 были новости, скажем, с металлургического комбината.

Да. То, с чего начиналась программа «Время».

С магнитки там. Или успехи сельского хозяйства.

Посевная.

Потому весь прикол шел за счет сельскохозяйственных терминов и металлических, да.

Производственных.

А металлические очень ложились на рок. Там я когда рассказывал про какой-нибудь, не знаю, не Led Zeppelin, а…

Deep Purple.

Ещё. Black Sabbath. Там же чернуха сплошная, да? Поэтому там шли какие-то выражения типа «гробовая доска почета».

Да-да.

Или «мастера шестиструнного волочения», потому что проволоку волочением вытягивают.

Да. То есть русский язык сам вам…

Помог.

Прописал стилистику преподнесения этого.

Но мы показали всю нелепость насыщения русского языка несвойственными терминами. Зачем людей этим волочением пичкают, этими летками, вагранками и прочая? И так постепенно на том, что молодежь прикалывалась над лозунгами, мы параллельно создали, в общем, «металлический» язык совместно.

В его современной трактовке.

Да.

Девяностый год ― это первое ваше возвращение на Родину. Поскольку уже было сообщество ваших фанатов и поклонников, вы, как я понимаю, ничтоже сумняшеся решились в связи с переменами вернуться.

Легкомысленный поступок, но я о нем не жалею. Значит, тогда организовали фанклуб, они собирались на мой день рождения, 9 июля, это назывались уже «июльки» первые. И когда мне стукнуло 50 в девяностом году, 9 июля, я со своей английской подругой за свой счет, конечно, ― Би-би-си об этом, по-моему, даже не очень-то и знало, ― поехал в Москву.

И там случилась такая вот штука. Тогда в Москве надо было стоять в очереди на проверку паспортов и чемоданов как минимум четыре часа, потому что досматривали тщательно, ждали врагов, ждали провокации. И вот мы стоим с Кариной Арчибальдовной в этой очереди безнадежно, уже минут сорок прошло, ещё часа три впереди.

Карина Арчибальдовна ― это ваша вторая супруга, актриса.

Это англичанка, да.

Дочка Арчибальда, который тоже был духовиком.

Да, он играл на трубе в джаз-оркестре в английских ВВС.

Да.

Входит, значит, изможденный, потный таможенник и кричит: «Кто тут такой-то?». Я говорю: «Я». Он говорит: «Давай отсюда, вали». Нас через боковые двери вывели без очереди, без проверки. Почему? Потому что 800 фанов набились в зал ожидания и говорили: «Се-ва! Се-ва! Се-ва!». Встало, как говорится, старое Шереметьево, куда мы там прилетели. Там уже были подогнаны автобусы.

Они думали, как от этих людей отделаться. И в результате единственная возможность ― это вас вывести.

Нет. Я попал уже в сообщество людей, которые знали абсолютно всё обо мне. И я как будто бы о них всё знал. Эти люди были во взрывном возрасте, 16, 17, 18–22. 22 года было Леше Татищеву, московскому организатору, который до сего дня мой администратор в Москве и России.

Ну, и там были потом у нас безумные неделя, десять дней. Поездки на пароходике речном по Москве-реке. Первое свидание было в Опалихе, в палаточном городке, где они диким образом разместились на ночлег. Все, конечно, были не очень трезвые, и мы там гудели до самого утра, в общем, рвали меня на части вопросами.

Ваше ощущение о том, что принципиально изменилось в стране со времени вашего отъезда, в чем состояло?

Принципиально изменилось практически всё. С другой стороны, ничего не изменилось. Приезжаете ― начинка вся совершенно другая. Есть, конечно, прорывные вещи, которые людям, пользующимся каждым день, просто невдомек.

Первое ― это, конечно, такси. Не надо уже осатанело махать рукой каким-то людям с шашечкой или ловить каких-то странных людей, которые тебя подвозят на полуразвалившейся «копейке». Конечно, мы сейчас ездим тут на каких-то только новейших BMW за какие-то смешные деньги. В общем, очень странно мне это всё.

Тогда невозможно было устроиться в гостиницу. В гостиницу попадали только по распоряжению каких-то министерств. Я сам занимался этим для «Добрых молодцев». Мы все были иногородние, и я как руководитель ― у меня ещё не было администратора, я сам ходил, выбивал эти места. То есть я знаю все эти ожидания, всякие мелкие… Взяток мы не давали, мы давали концерт шефский в гостинице «Россия».

Ага. Контрамарки работали на ваших концертах, должны были.

Нет, это только на гастролях. А в Москве в «Россию» нас поселили за то, что мы сыграем им шефский концерт на кухне. А там кухня такая, до горизонта, и стоят повара в белых колпаках. И Юра Антонов, тогда молодой, ныне народный артист, с бубном: «Помню, в детстве я слушал у огня»... И мы там: «Ла-ла-ла-ла-лай-ла»…

Дали нам за это два с половиной номера.

Прекрасно. Good bargain, что называется.

Да-да. Но вернемся к тому, что изменилось. Вот эта гостиница. Вся инфраструктура информационная ― конечно, прорыв гениальный совершенно. Но кое в чем не изменилось ничего, это вы уже знаете.

В чем?

Ну, некое… Конечно, нельзя назвать возвратом полностью к советским временам по части зажима, но, в общем, система каким-то образом реагирует на то, что системе не нравится. Так на полутонах, но тем не менее эффективно довольно.

У меня была встреча с одним режиссером, которому обструкцию устраивают сейчас, отобрали иностранный паспорт. Он говорит: «Я не понимаю, отчего. Какая-то тупая система, Кафка, концов не найти. Какой-то сержант такой или лейтенантик, сам не зная зачем, у меня паспорт отобрал, а у меня куча заказов, мне надо ехать, ставить туда, сюда, в Берн, Берлин, Вену».

Я знаю, о ком вы говорите.

Ну да.

Десять минут у нас остается, а я только подошел к основной массе вопросов. Поэтому коротко. Из тех гостей, которые начали к вам ездить с момента разрушения «железного занавеса», у вас перебывало невероятное количество звезд, в том числе и многие музыканты. Кто вам запомнился? С кем было интереснее всего?

Из музыкантов или из простых людей?

Вообще.

Ну, вообще, конечно, Буковский, когда тогда ещё был в ясном уме, очень аналитически блестящий ум излагал. И потом, мы Суворова фактически открыли, потому что Суворов написал уже знаменитый свой «Ледокол» тогда, но он не мог никуда пойти, потому что он шел поперек всей академической науки. Академическая наука такого не прощает, у них щупальца вообще во всех концах, поэтому он никуда, даже ни в какое издательство даже не мог сунуться.

И у меня с ним была встреча, меня Буковский с ним познакомил, у него дома, кстати, в саду там, в Кембридже. И мне когда Суворов изложил свою концепцию, он же из военной разведки, а они занимаются сбором информации той, которая под ногами валяется у всех, но которую люди не могут собрать. А эти тренированные разведчики могут из пыли собрать нечто. И он собрал картину начала войны.

Он говорит: «У меня есть потрясающие документы из немецких архивов, но я эту экзотику использовать не буду, это проверить нельзя читателю. А тут я собираю всё, что все знают, и это получается убедительно». И поскольку он меня убедил в своей концепции, я его тут же пригласил. Но тут восстали все консерваторы на Би-би-си, ходили, бухтели люди: «Какой-то танкист недоученный пытается нам переписать историю».

А я тогда работал из дома, был англичанином с английской женой и ощущал себя англичанином. А англичанин, по выражению Черчилля, имеет полное право жить там, где ему, черт побери, заблагорассудится. То есть он полная личность.

Мне начальник Русской службы присылает записку с курьером: «В эфир, то, что вы наметили, не пойдет». Был бы я русским человеком, сказал бы: «Ну, извините, ладно, на что-нибудь заменим». Но я был англичанином. И я написал ему в ответ: «Дэвид, если то, что вы пишете мне, есть официальная позиция корпорации, пожалуйста, подтвердите это письменно, и я эфир сниму».

Я знал, конечно, что он сделать этого не может, это идет поперек всех редакционных правил и хартии независимости Би-би-си. Конечно, он мне ничего не прислал. И мы Суворова вывели в эфир. И так началось его триумфальное шествие, отсюда эти миллионы и миллиарды его книг и так далее, и тому подобное. И он практически в каждом издании «Ледокола» благодарит «славную троицу „Севаоборота“». Мы его тогда вытащили.

В 2002 году вы брали интервью у Бориса Абрамовича Березовского. Я с ним много лет проработал, и надо сказать, что с того момента, как он эмигрировал и стал персоной нон-грата, сохранял с ним отношения вплоть до последних его дней. Какое впечатление он тогда на вас произвел и какое ощущение у вас осталось от английской части его судьбы?

Он блестящий математический ум. И, конечно, пока он жил здесь, он понимал систему обитания и манипулировал ей абсолютно. Выехав в Англию, не обладая знанием английского языка и не понимая английскую психологию, он пытался применить те же методы, которые стреляли против него. Так и случился этот его позорный суд, проигрыш Абрамовичу.

Проигрыш Абрамовичу, который его и сломал, в общем, конечно же.

Ну да. Этого было допускать нельзя. То есть он у меня создал впечатление блестящего ума, который в деталях разбирается мгновенно и комбинирует как угодно, но общую картину видит не всегда.

Сколько времени нужно провести в Лондоне, в Англии для того, чтобы почувствовать себя англичанином и разбираться в нюансах как правил, так и акцентов?

Лучший комплимент, который я слышал: мне англичанин говорит: «Что-то ты говоришь с акцентом. Ты откуда, из Южной Африки?».

У них очень характерный акцент!

Да-да-да. Что русский не уловил, это уже комплимент.

Да.

То есть я с английской актрисой своей, а она занималась голосами в последние годы. Она делала акценты, четыре шотландских: горный, равнинный, западный, восточный. Сомерсет, кокни, все она знала. Когда нам нужно было из кого-то деньги выбить, она говорила аристократическим голосом «со сливой во рту». Деньги приходили на следующий день.

Со сливой во рту?

Plum in the mouth.

Plum in the mouth. This is lovely.

Да-да-да.

Да.

Короче, мы с ней сидели в ресторане, и за спиной какая-то базарит группа или там семья. Она ничего не говорила, а когда они ушли, она мне сказала: «And those horrible people from Ilford».

Ilford?

Где делают пленку черно-белую, илфордскую пленку. Промышленный городок.

Это английский?

Английский городок к востоку от Лондона. Она по акценту поняла, что они из Илфорда и говорит: «Невозможные, невоспитанные люди».

То есть надо прожить всю жизнь, получается, чтобы разбираться.

Ну, конечно, надо родиться. Есть линия отреза. Говорят, что до девяти лет акценты не получаются. Если ты приехал до девяти лет. А дальше уже различные градации. Хотя мой сын приехал в девять, и у него английский чистый, беглый, но какой-то у него лондонский налет, он им закрывает старые свои…

Мне объяснял мой приятель по поводу лондонских акцентов: «It's all got to do with the vowels». От продолжительности гласных зависит, север это или юг.

Да.

То есть кокни с их стремлением обрезать любую гласную и так далее. Насколько это справедливо?

Англия ― очень странная страна в этом плане, потому что 40 километров в сторону ― и другой язык.

Вообще.

Вообще. Я с лоцманом, когда я был штурманом, разговаривал, мы были вынуждены ждать прилив-отлив. И он говорит: «Я женат на женщине, она живет в 40 милях». «Когда мы едем к теще, ― он говорит, ― it might be Chinese as well!». «С таким же успехом могла бы и по-китайски говорить!».

Расскажите о вашем мимолетном общении с английской королевой.

Это, конечно, второй поворотный пункт в моей жизни.

Орден Британской империи.

Да, кавалер ордена Британской империи. Но ордена не в смысле железяки, а в смысле как орден рыцарский, как группа людей. Тебя принимают в эту группу и дают тебе крест.

Я, ничего не ведая, однажды утром получаю письмо с какими-то гербами королевскими, открываю письмо, ничего не понимаю. Бегу на кухню, жене говорю…

Думаете: «Налоговая».

Нет, бери выше, да. Я говорю: «Что тут такое пишут?». Читаю и только с третьего раза понимаю: «Мы хотим вас выдвинуть и так далее. Согласитесь вы или нет?».

Я понял потом, почему они посылают эти письма. Я, конечно, ответил, что почту за честь и так далее. Но есть определенная часть английской либеральной интеллигенции, которая к идее монархии относится презрительно, поскольку они республиканцы по своей природе, да, они хотят демократии и полной республики. Так вот, у них высший шик ― когда тебя представили к рыцарскому званию, не принять его, а отказаться.

О как!

И говорят: «Вот этого знаете? От рыцарского звания отказался!».

И это ещё круче, чем согласиться.

Это круче, в их кругах, конечно, круче, да.

Это как Джон Леннон, возвращающий орден.

Там он да. Ну, у него была причина, вмешательство.

«Вы можете звенеть бриллиантами»…

Да-да-да. Но я, конечно, согласился. И я не знал, что произойдет дальше. В тот год мы поехали на Виргинские острова, у нас там делянки земли, на яхте что-то мы там плавали, пока были деньги. А у меня сосед, негр преклонных годов, он не может слово «Сева» сказать. Он меня зовет Сибл.

Сибл?

Сибл. А Сибл ― это женское имя. И он знает, что это женское имя.

Sibylle, с двумя «л».

Да. Поэтому он меня зовет «Сибл-бой».

Смешно.

А у него, как у всех этих ямайцев, голос ― как иерохонская труба. Он из соседнего дома кричит: «Sibylle-boy!». Я говорю: «Yeah, Cleaver!». «Telephone for you!». У него телефон, у меня нет, естественно. И я иду. Звонит Ленечка Фейгин, Алексей Леонидов. Говорит: «Севочка, видел тебя в наградном списке». На Новый год опубликовали.

И в апреле было вручение. Пришла куча бумаг, всякие формуляры. Надо было костюм этот, фрак, панталоны. Черный, по-моему.

Ритуал, всё.

Если днем, то в сером надо идти.

Да?

Да. Я был на чаепитии у королевы в сером. Шелковый цилиндр, шелковые перчатки серые. А тут в черном и черный цилиндр, соответственно.

Мы подкатили, нас пустили во двор Букингемского дворца. Там кавалергарды с этими, в лосинах, в этих сапогах посередине ляхи. В общем, как из нескромного видеоклипа, такие костюмы.

Нас провели в картинную галерею, где свет сверху идет через крышу, а окон нет. И там висят скромненько все классики, которые в Эрмитаже, Тинторетто и прочие люди. Нас шикарный придворный красавец-мужчина двухметровый наставлял, как себя вести, как подходить, как кланяться, как отвечать.

А там всё ритуализированно, да? То есть реплики, шаги, поклон ― вот это всё?

Да. Там надо, когда королева говорит, а вы ей отвечаете, добавлять в конце слово «Ma'am», как jam. Это «Ваше Величество». Yes, Ma'am. No, Ma'am.

А она, кстати, очень профессиональный человек. Она подготовилась. 313 человек награждали в тот день, два раза в год. И она, встречая меня, сказала: «А вы работаете на Всемирной службе». Я говорю: «Да, Ma'am». Один раз сказал. Она говорит: «И что же вы такое?». Я ей начал рассказывать и уже «Ma'am» не добавлял, увлекся! И у неё в глазах как будто бы легкая холодная искорка сверкнула. И мне стало страшно, потому что у неё так называемый presence, присутствие совершенно монументальное. Она видела всех премьеров, всех королей всех стран всегда.

И там есть один секрет, который я специально для зрителей Дождя расскажу. Если королева будет каждому прикалывать орден, исколется вся. Значит, на орден надето незаметное колечко, а нам на фрак повесили незаметный крючочек такой. Поэтому она, награждая меня, просто колечко надевала на крючочек. И я пятился два шага, как положено, кланялся, поворачивался и уходил. Ручку пожала мне.

Я хочу сделать то же самое, потому что нет ни одного гостя в моей студии и никогда не было, который мог бы рассказать вот такую историю. Спасибо вам огромное за то, что в ваш короткий визит в Москву вы выбрали мою программу для того, чтобы прийти и это всё рассказать.