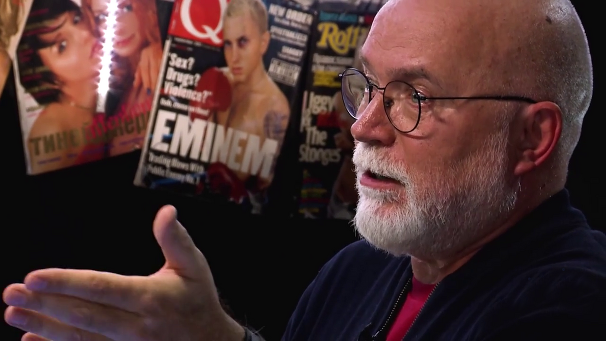

В гостях у Михаила Козырева побывал телеведущий Михаил Шац, поделившийся историями своей жизни в качестве студента медицинского вуза. Увы, проблемы советского образования так и не решены — это он подробно объяснил в своем интервью.

Мое почтение, драгоценные зрители телеканала Дождь! Меня зовут Михаил Козырев, в эфире очередной выпуск моего цикла «Как всё начиналось». Мы стараемся сшить такое лоскутное одеяло из воспоминаний про девяностые годы, о таком непростом десятилетии.

Я, собственно, затеял это всё для того, чтобы доказать вам, что это не просто были лихие девяностые. Мне кажется, что один термин неточно отражает дух того десятилетия. Я приглашаю в свою студию тех людей, которые хорошо это помнят, более того, были частью этого десятилетия.

Сегодня у меня долгожданный гость. Это актер, продюсер, шоумен, благотворитель Михаил Шац.

Здравствуй.

Здравствуй, Миша!

Привет, Миша! Одеяло. Мне запал ― извини, я прерву тебя ― вот этот образ лоскутного одеяла, который ты использовал в начале. Действительно, лоскутное одеяло, которым хочется прикрыться сейчас и спрятаться от этого вегетариански-людоедского времени какого-то, вот. Но, в общем, да. Давай накроемся и будем вспоминать.

Давай начнем с легкого медицинского теста. Сможешь с ходу вспомнить семь каналов височной кости?

Нет, точно нет! Это был первый курс, анатомия. Значит, чтобы ты понимал, это даже не девяностые. Это начало восьмидесятых. Не вспомню точно. Но вообще зубрил наизусть. Господи, сколько бесполезного было потеряно времени.

Да.

Но было, было. Это первый курс прямо был.

Хорошо, а дыхание Чейна ― Стокса? Уж это ты должен.

Прерывистое дыхание. Это уже больше из девяностых. Всё-таки часть девяностых я проработал в соответствующих организациях, которые занимались в том числе и дыханием Чейна ― Стокса и другими терминальными состояниями, вот. В общем, анестезиолог-реаниматолог ― это моё…

И ещё… Как это называется? Не пульмонолог.

Перфузиолог.

Перфузиолог. Это что значит?

Это человек, который, так сказать, немного напоминает оператора машинного доения, да. Значит, это человек, который обеспечивает работу перфузионного аппарата. Перфузионный аппарат ― это АИК, другими словами. Аппарат искусственного кровообращения.

Аппарат искусственного кровообращения, да.

Да. Вот, собственно, этот АИК у нас был, такой шведской фирмы «Гамбро». Мои девяностые, если уж на то пошло, начинались, начиная с девяносто первого года по девяносто пятый, утро приблизительно начиналось одинаковым образом.

Оно начиналось с того, что я к восьми утра приходил на улицу Льва Толстого в Петербурге, в Институт пульмонологии, где я работал клиническим ординатором. Я открывал ключом вот этот вот ― во втором операционном блоке у нас была такая секция, где в одной комнате стояло два дивана, мой и Игоря Петровича, моего учителя, перфузиолога и анестезиолога, а второй ― мой диванчик, где мы могли поспать. И маленький столик был. Это такая маленькая комнатка была. А большая комната ― это такие вот расставленные сам аппарат, всякие запчасти к нему.

Вот я начинал с того, что я должен был к девяти утра, к 8:45, точнее, подготовить аппарат искусственного кровообращения к работе, то есть к операции. Первое действие, которое я делал, ― я брал приблизительно такого объема, как кружка, емкость, наливал туда спирт, разбавлял его соответствующим образом, добавлял специи и клал в морозильную камеру. Это на после операции было у нас.

Дело в том, что место силы у нас было, понимаешь, место силы, в которое стремилось всё это отделение.

Больница.

Отделение, да. Практически весь институт. Дело в том, что аппараты искусственного кровообращения как вообще аппарат и вообще идея и инженерное решение появились в пятидесятых годах прошлого века. Ну и, соответственно, когда они появились, они были же все многоразового использования, то есть все вещи после операции стерилизовались.

Стерилизовались.

И опять использовались в следующих операциях. Начало девяностых, гуманитарка, помнишь такое время? Гуманитарная помощь, поставки. Вот у нас в рамках этой помощи пришел новый аппарат со всеми запчастями, и, собственно говоря, ничего не надо было стерилизовать. А стерилизовали-то спиртом! А нормы по выдаче спирта…

Продолжали существовать.

Они продолжали существовать советскими, и мы получали порядка 50 литров спирта в месяц.

А это непростая задача.

А ты помнишь ситуацию в начале девяностых с крепким алкоголем. Это же там Rasputin, вот это всё, вот эти все страшные водки из йогуртовых упаковочек, вот это помнишь, да? Вот. А у нас был настоящий чистый спирт, мы его сами готовили, поэтому после операции, неважно, во сколько мы заканчивали, у нас работа могла закончиться в три часа дня, а могли и до двенадцати ночи, и до утра задержаться. Всё зависело, собственно, от случая. Но в любом случае после мы заходили в маленькую комнатку и к нам начинали слетаться люди.

Как мотыльки на свет.

Как мотыльки на свет, да, абсолютно верно.

Слушай, ну вот у меня за плечами нет такой практики, как у тебя, но шесть лет учебы в мединституте ― даже в моем случае восемь, с учетом армии, в которую меня забрали на втором курсе ― всё-таки есть, вот. И одна из вещей…

Я долго работал на скорой помощи фельдшером, вот. И сейчас я только что посмотрел, например, фильм «Аритмия», в котором показаны будни сегодняшние. И одно из моих удивительных открытий было ― всё то же самое. Те же самые проблемы, те же самые диспетчера, которые не могут позволить дополнительную бригаду вызвать на место, те же самые нормы, которые расписаны людьми, максимально далекими от практического…

Понимаешь ли ты, что нынче в здравоохранении, в твоей специальности реанимационной что-то фундаментально изменилось, или у тебя есть ощущение такое же, что, в общем, по большому счету, ничего не меняется?

Во-первых, то поколение, моё поколение, которое закончило институт медицинский в 1989 году, что называется, попало под раздачу. То есть закончив институт… Мы закончили его в советское время. И вот буквально на заре своей медицинской деятельности оказались во времена совершенно другие, во времена полного развала, хаоса, который, в общем, привел к тому, что львиная доля моих однокашников покинула медицину вообще, покинула медицину и занималась совершенно другими вещами. Это первое.

Второе ― из тех небольших остатков, скажем, людей, которые активно занимаются медициной и поныне, есть разные. Есть успешные врачи абсолютно, у меня есть профессора, есть даже, по-моему, членкор уже у нас на курсе. Всё это хорошо, здорово, это такая научная медицина. Но практика вообще во всех уголках России… То есть те, кто занимаются такой практической деятельностью, которую ты увидел в фильме «Аритмия», например, это те же самые проблемы. Они вообще не решены. Ничего не изменилось по сути своей, ничего.

И на самом деле, знаешь, я смотрел фильм «Аритмия», у меня такая слеза, вот влажные глаза были прямо. Не только потому что сам фильм такой, а ещё и потому что я вот вижу это и понимаю: господи, двадцать пять лет назад, даже больше уже, почти тридцать, я закончил институт.

Вот именно так.

Всё. Вообще сказать нечего на этот счет. Это ужас, это действительно ужас. Потому что ну казалось бы… Казалось бы вообще, заняться этой историей ― это такая благодарная задача и благородная.

Решить её наконец, да.

Да, решить её. Не знаю там, ну просто мне кажется, любой кандидат в президенты, если мы всё равно вернемся к этой теме.

Неизбежно.

Прямо сейчас давай сразу мы её отработаем, да. Вот медицина, вот задача, которая, мне кажется, просто напрашивается. То есть это первое, что надо делать. Если ты работаешь с избирателями, давай, сделай, чтобы они пожили побольше, например, и получше, и как-то покомфортнее.

Не самая последняя задача, мягко говоря.

В общем, да, одна из первых. На мой взгляд, одна из первых.

И это у меня флешбеком просто каким-то возникло: эти идиотские звонки, у тебя, я не знаю, на игле пациент, тебе звонят и говорят: «К тебе другая бригада приедет, а вы должны ехать в другое место». Максим Лагашкин, прекрасно играющий этого функционера, который приходит.

Да-да.

Вот это вот всё. Всё то же самое остается ровно! Как будто не было этих двадцати пяти лет.

Но скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какое-то объяснение того, что очень многие успешные в совершенно других творческих профессиях люди имеют за плечами медицинское образование? Так исторически как-то сложилось в нашей стране. Что дает медицинское образование, что позволяет людям потом самовыражаться в совершенно других профессиях?

Ну слушай, во-первых, это всё-таки гуманитарное образование по сути-то своей. Оно и есть гуманитарное. И это работа с людьми, что называется, причем такая работа… Я не знаю, мне, скажем, моя специализация дальнейшая, анестезиология и реаниматология, дала абсолютно точно способность держать себя в руках в тяжелые минуты, когда, в общем, ни в коем случае нельзя поддаваться панике и вообще нужно четко понимать, что ты делаешь, да? То есть отстраниться от внешних каких-то обстоятельств и просто четко понимать, чем ты занят.

И вот это умение на самом деле, ты знаешь, везде. Оно хоть, не знаю, в телевизионной студии тоже может помочь, может помочь на сцене, то есть в тех вещах, которыми я потом вдруг неожиданно стал заниматься. Да и вообще в жизни на самом деле тоже, потому что умение сохранять холодную голову ― вообще это не самое последнее умение у человека, способность.

Мне кажется, это ещё дает какую-то такую базовую установку, ощущение того, какая тонкая грань отделяет жизнь от смерти, особенно в твоей специализации.

Это правда, да. Врачей часто обвиняют в определенного рода цинизме, но это не цинизм, это просто, условно говоря, я думаю, у солдат то же самое. Потому что смерть на глазах ― она ежедневно, она превращается в часть такой рутины, теряет свой сакральный смысл на самом деле. На этом, наверно, основаны подозрения в цинизме, которые сопутствуют этому. Но это не так, конечно. Это просто ещё защитная, конечно, реакция абсолютно.

Вообще анестезиолог-реаниматолог ― такая довольно опасная работа. Очень большая смертность, кстати, среди них, и это понятно, потому что ты просто изнашиваешься. Это такая работа на износ.

Они нигде, ни в каких других специальностях не приживаются. Люди, которые работают на скорой помощи, особенно в реанимационных бригадах, и люди, которые работают в этих отделениях, ― мне кажется, что они привыкают к такому уровню адреналина в крови, вот.

В общем, да.

Что просто пойти в терапию или в городскую поликлинику ― это для них…

Ну, всё бывает, конечно. Я уверен, что есть и такие примеры. Но действительно, очень-очень своеобразная специальность такая. Вообще для меня всегда была анестезиология, реаниматология ― это такая вершина, да, потому что даже в те времена, когда, ты знаешь, сейчас я поймал себя на мысли, почему я не верю приборам никаким.

То есть у меня с детства какая-то такая штука, что я вообще не верю, что это может работать. Потому что начиная свою практику в медицине, вот я сталкивался с каким-то огромным хламом из железных каких-то приборов, которые валялись в разных аудиториях, которые никогда не работали. Ты мог нажать, они все ничего… Здесь не включается, здесь не работает кнопка. И возникла такая, знаешь, какая-то привычка ― вот ничего не работает.

А вот когда я пошел в анестезиологию-реаниматологию, я попал даже в то начало девяностых в прямо… палаты, которые наполнены мониторами, различными приборами, методиками, техниками, вот это прямо в руках, в голове должно было быть, ты должен был постоянно читать. Я вообще начинал специализацию, я просто… Вот закончил я в 1989 году институт и попал в ординатуру практически в том же институте, который закончил, территориально-то уж точно.

Я начинал первые три-четыре месяца, я вот ходил в девять утра на работу, смотрел, смотрел, смотрел. И когда меня отпускали, я сразу шел в библиотеку, потому что я просто понял, что я ничего не знаю, ничего. Потому что вот система образования такова, что молодой специалист, попадающий в практическую медицину, не готов к этому, просто не готов. Так вот устроено образованию, к сожалению.

Почему, собственно, на Западе другая система, она очень длинная, она человеконенавистническая, то есть там люди выживают прямо. Они с трудом проходят этот путь. Но когда они проходят его, они становятся…

Уже ничего не страшно.

Да, им уже ничего не страшно. Так вот, и там это было прямо круто, потому что там к нам всё-таки шли потоками какие-то катетеры, какие-то приборы, аппараты искусственного кровообращения. С этим тоже была масса вещей связана.

Я вот до сих пор помню это дежурство, когда я дежурил в отделении реанимации, это вот как раз девяностые, это как раз на тему нашу. У меня было несколько больных. И вдруг приходят какие-то ребята такие, ну бандосы прямо настоящие. Вот открывается дверь такая, распашонка, они заходят и говорят: «Нам нужен аппарат искусственной вентиляции легких». Я им говорю: «Ну, у нас как-то так…».

«Нельзя сказать, что мы их арендуем».

Но у них видно, что прямо вот всё, с оружием, все дела. Они забрали у нас аппарат. Оказалось потом, что в этот день было вот этот вот знаменитое покушение на одного из бандитов, который в Питере был. Как его? Малышев? Я не помню фамилию его. Такой известный, которого потом… уже только потом, через десять лет его посадили окончательно. Какая-то прямо… Он был…

Главой какой-то группировки.

Глава, да. У него оторвало руку или что-то такое. Вот ему прямо из нашей, у нас по гуманитарной помощи поставляли эти аппараты, какие-то старые шведские, откуда-то со Скандинавии они шли или из Германии. Вот они забрали и увезли. Вот такое время было, понимаешь. Вот так.

У тебя, значит, был за плечами в начале девяностых уже опыт капустников в Первом меде.

Да.

И я прочитал, что был такой как бы фундаментальный эпизод, который заставил тебя всё-таки сделать окончательный выбор, когда у вас было какое-то соревнование КВН где-то в одной из азиатских республик и ты уехал, взяв с собой ключи от этого аппарата.

Это был один, да, я тоже хотел об этом вспомнить. Это правда было. Девяносто первый год, по-моему, я как раз учился, заканчивал ординатуру. У нас появились вот такие гастроли, Узбекистан, мы там играли с нашими какими-то друзьями из ташкентского политеха, по-моему, что-то такое. Последние прямо года советского Узбекистана я застал.

И мы уехали туда, мы улетали, и у меня действительно в кармане ― я уже в Ташкенте обнаружил ключи от этой нашей секции, где всё было, да. Я, конечно, испугался, но понятное дело, что в случае необходимости дверь взломали бы, да.

Взломали, да.

Но случай был такой примерно.

Никто не умер, слава богу.

Никто не умер, да.

А что же в конечном счете послужило вот этим финальным камнем на чашу весов того, что нужно уйти и заниматься юмором, стать шоуменом или продюсером, когда у тебя уже просто готова была карьера в медицине?

Почему так вышло, сложно сказать, сейчас уже понять сложно. С другой стороны, карьера врача была готова действительно, то есть я мог идти дальше, я приблизительно понимал этапы этого пути: защищать докторскую… Сначала кандидатскую ещё, потом ещё много лет работать, потом защищать докторскую, вот эти постоянные дежурства. В общем, всё это понятно более или менее.

С другой стороны, возникла ситуация, в которой очень много друзей, очень близких друзей, а КВН начала девяностых ― это была такая, ну, ты знаешь, такая большая дружба была, большая дружба людей из разных уголков страны. Мы ездили друг к другу, там можно вспоминать часами и днями о том, что было, как мы встречались, какие происходили смешные ситуации, несмешные ситуации, в общем, всё было.

И это была такая вот прямо гвардия, в которой было приятно жить, особенно понимая, что у неё были другие ценности совсем тогда. Потом появилось, что КВН стал неким таким мостиком в твое шоу-бизнесовое будущее, а тогда это была абсолютно бесполезная по сути своей такая карьера, которая заканчивалась всегда одним и тем же ― твоим уходом по возрасту, таким дембелем из этого клуба. Ну и дальше всё.

Так а как же эта такая нелогичная парадигма вдруг возобладала над логичной?

Потому что в этот момент как-то нелогичность привлекла меня больше, чем какая-то предсказуемость. Так сложилось, что Акопов, Александр Акопов, который руководит Академией телевидения, тогда собирал команду из бывших кавээнщиков. Это был девяносто третий год, как раз в девяностом третьем году мы последний раз выступили на фестивале в Сочи и, по-моему, сыграли в сезоне, и всё. И мы знали, что это последний раз.

И вдруг он стал собирать эту команду. Туда попали совсем приятные люди. И меня не позвали туда на постоянку, а позвали меня сниматься в каких-то рубриках. И это вот девяносто третий год, девяносто четвертый.

Какой канал?

Значит, тогда это называлось «Деловая Россия». То, где сейчас обитает Киселев, в здании…

РИА Новости, да.

РИА Новости, на Зубовском бульваре.

На кольце.

Да. Там раньше была просто какая-то…

Вольница.

Это был лабиринт, вольница, я не знаю, что там, вообще можно было всё, что угодно, там. Это такое место, где в том числе сидела вот эта «Деловая Россия». Я не знаю, что это такое было, до сих пор. Это огромное какое-то пространство, заполненное разными людьми, которые занимались всякой разной какой-то чепухой, не чепухой, какие-то передачи они делали для каких-то разных каналов.

Акопов собрал вот всю эту нашу большую компанию, там было человек тридцать с чем-то из разных городов России: из Екатеринбурга, из Новосибирска, из Москвы, конечно. Там, собственно, был и Белоголовцев, там был и Паша Кабанов, Таня Лазарева. В общем, короче говоря, они делали какие-то разные смешные передачи. Они попадали в эфир каких-то каналов, по-моему, МНВК тоже тогда брал. МНВК ― это «ТВ-6» которая.

Да.

Московская независимая вещательная корпорация это тогда называлось. «ТВ-6 Москва» потом стала брать эти передачи.

Какие были передачи там? Например, такая передача, которую, по-моему, вёл Бочарик, что ли… Или Танька Лазарева тоже вела. Называлась «Клип-клип, ура!», что-то такое.

Нехитрая концепция!

Нехитрая концепция, да. Там ты стоишь, объявляешь клипы. Вот как-то примерно так.

Это же ещё до появления MTV.

Да. И потом эта история логично пришла к передаче «Раз в неделю». «Раз в неделю» ― это была первая пародийная передача вообще на телевидении тогда новой волны. Понятно, что весь предыдущий советский багаж существовал, но вот новой волны это была первая программа.

Там было совершенно разное, абсолютно… Вообще сейчас даже сложно представить себе такие вещи, которые там делались.

Солянка.

Да, там были… То, что предложили мне, ― у меня был неплохой, как им тогда казалось, английский язык. Что-то такое говорил человек, и, условно говоря, всех устраивало. Ну да, это английский, явно же.

А что ещё это может быть?

Что это ещё может быть, да. Вот, поэтому мне предложили вести передачу в рамках вот этой «Раз в неделю», которая называлась «Гуд морнинг, Америка!», ни больше ни меньше. Это были такие скетчи, написанные на английском языке, которые я переводил сам, которые мы разыгрывали с каким-то невесть как попавшим в Москву британским актером, которого звали Уильям Пис.

С этим Уильямом мы, значит, садились и разыгрывали…

Я боюсь за вопрос. «Пис» как мир или «пис» как другое значение этого слова?

Мы тоже не задумывались об этом абсолютно вообще. Пис и пис, всё. Уильям. И сначала мы с ребятами, потом этот Уильям Пис к нам попал, и, короче говоря, вот такая была рубрика, в которой мы, значит, вещали на английском языке с таким подстрочным переводом. Выглядело очень солидно.

Фирменно.

Фирменно, да.

Скажи, пожалуйста, а ты в это время уже…

Я ещё работал, то есть я приезжал на съемки из Питера. Вот я там, предположим, провел операцию…

Спасал жизни людей, да?

Да. Сказал шефу: «Игорь Петрович, извини, мне на два дня в Москву». Он говорит: «Давай, а я прикрою, давай. Не будем брать отпуск, давай мы всё это сделаем». Никто особенно не замечал, так сказать, потери бойца в этом нашем маленьком взводе, поэтому я вот садился, ехал в Москву.

Там мы снимались в разного рода рубриках: «Доброе утро, Америка!», «Чудовищная загогулина» ― это вот Леня Коновалов вел такую рубрику, тоже такой новосибирский кавээнщик, который говорил: «Чудовищная загогулина произошла сегодня на Остоженке» и дальше рассказывал какую-то фигню абсолютно. Он всегда был в таком образе сумасшедшего такого мотоциклиста или что-то такое, я не знаю.

Там появилось какое-то ядро будущее «О.С.П.-студии». Во-первых, человеческое ядро, потому что среди этих 36 человек были, собственно, все будущие участники «О.С.П.-студии». С другой стороны, начали появляться рубрики. Белый начал бить Бочарика именно в передаче «Раз в неделю», называя его размазней и так далее. Булки и так далее, всё это было там впервые.

И это имело тогда большой успех в Москве. То есть нас стали останавливать…

Начали узнавать.

Показывать пальцем на улице, да. Нас куда-то стали звать, я не знаю, выступать. А потом у нас прямо случился в Театре эстрады концерт, прямо у «Раз в неделю» случился концерт. И пришел полный зал. И вот тогда, наверно, как-то… Ну и были амбициозны все, у всех были свои мысли, каждый считал себя талантливым и гениальным. И поэтому слушать то, что нам говорил Александр Акопов, не хотелось.

Скажи, пожалуйста, а не было у тебя такого случая, когда, например, ты, исполняя свои основные служебные обязанности, как обычно бывает у анестезиологов, когда ты говоришь пациенту: «Сейчас считайте до десяти» и накладываешь на него масочку, чтобы человек в последний момент посмотрел и говорит: «О, я вас знаю, я же вас по телевизору видел!»?

Не пересеклось тогда, не успел. Не успел, да, потому что всё основное началось в девяносто пятом, в 1995–1996 годах. В общем, в девяносто пятом году, когда программа «Раз в неделю» вышла на канале «Россия», на секундочку, можешь себе представить, что вообще? Чем тогда был канал «Россия», да?

Каким он был.

Вот на канале «Россия» вышла «Раз в неделю». Это ровно произошло после того, как мы из нее ушли. И мы ушли из нее, собравшись в какой-то момент в «Останкино» в какой-то комнате, было нас, по-моему, шесть или семь человек. И мы поклялись друг другу: «Давайте, ребята, будем делать свою передачу».

Взорвем этот мир.

Да. И мы ушли на канал «ТВ-6 Москва», где нас ждал с распростертыми объятьями Иван Демидов.

Миша, скажи, пожалуйста, сколько лет после вот этого радикального решения сменить медицину на телевидение и на шоу-профессию мама твоя тебе говорила: «Миша, ну зачем? Ну у тебя же всё есть уже. Ну куда ты пошел, куда тебя понесло? Ну надо же зарабатывать какие-то деньги».

Да-да-да, это было всё так, ровно так, как ты говоришь, и это было практически до самого конца. Вот мама ушла два года назад, и, наверно, последние лет семь-восемь она эту тему убрала из своего плейлиста. А вот что касается предыдущих лет, абсолютно. Очень жалела, что я… Ну как это? В еврейской семье мальчик, врач ― это практически как адвокат! Собственно, две ипостаси есть. И вот одна из них воплощена. И вот так вот на взлете…

И ушел заниматься невесть чем.

Да, непонятно абсолютно, чем.

Вообще. Скажи, пожалуйста, у вас же в какой-то момент наверняка начались гастроли, да?

Да.

И вы успешно гастролировали, я уверен, в самых отдаленных местах нашей родины. Расскажи, пожалуйста, что представляли из себя гастроли в девяностые, кто их организовывал, что вам приходилось испытать по дороге в Уренгой или в Нарьян-Мар. Мне интересны какие-нибудь самые причудливые места, которые вы посетили, или самые страшные истории ваших гастролей.

Ты знаешь, гастроли… ну где-то пик гастрольной нашей деятельности… Нет, пик, наверно, трудно сказать, когда был. Но начало я помню, это был девяносто седьмой, девяносто восьмой годы. Самый первый выезд на самом деле даже был такой гастрольный, но не обычный. Это был выезд…

Дело в том, что канал «ТВ-6 Москва», необычайно популярный тогда в Москве уж точно, да и в общем в России, он был федеральным, как сейчас принято говорить, на какой-то… на шестой кнопке.

Ага.

У них такие были непривычные уже тогда маркетинговые ходы, ну вот например, одной из таких задумок был фестиваль «ТВ-6». Я посетил два фестиваля «ТВ-6». Первый был в Сургуте в девяносто седьмом году. Я думаю, это был пик популярности «О.С.П.-студии». То есть это прямо…

На руках могли носить.

Ну да. И приблизительно так и было, потому что мы приехали, прилетели вот этим каким-то пьяным самолетом в Сургут, а там просто творятся какие-то чудовищные вещи, потому что, понятно, люди, которые прилетали туда, это был, например, Отар Кушанашвили. Молодой Отар Кушанашвили ― наверно, ты знаешь, что это такое было.

Я примерно представляю себе.

Это человек-скетч, который показывал таких вот, ходил: «А сейчас я покажу вам носильщиков в Кутаиси!». И показывал таких каких-то людей, каких-то карликов, переносящих какие-то огромные чемоданы с какими-то криками. Вообще абсолютно какой-то поток сознания. Он всё время говорил.

Юля Меньшова молодая, значит, собственно, мы, Артур Крупенин такой был, Иван Усачев, который делал передачу «Вы ― очевидец» или «Ты ― очевидец».

Да.

Я не помню сейчас, как он, уважительно или менее уважительно относился к зрителю тогда, неважно. В общем, короче говоря, это были прямо молодые какие-то, наглые люди. И Иван Демидов, конечно. Иван Демидов. Ну понятно, это вся…

Все дела.

Все дела, волосы, красота, подача.

И саундтрек такой: «Тум, тум, тудум-тум. Тум-тум-тудум-тум».

Да-да. И вот это всё вместе прилетело в Сургут. И была огромная какая-то…

И Сургут встал.

Абсолютно. Мы поехали, значит, у каждого были свои какие-то дела, которые нам, собственно, были делегированы. Мы посещали какой-то поселок, я помню. Поселок такой вот, заброшенный какой-то советский поселок. Ну как заброшенный? С учетом того, что там жили люди. Он казался заброшенным, но это был поселок, какой-то городок такой, куда мы ехали на каком-то автобусе.

И нас сразу повели в Дом культуры местный. В Доме культуры были накрыты какие-то столы, значит, а вокруг… Нет, сначала нам говорят так: «Значит, смотрите. У нас такая программа: сначала едем в больницу. В больницу имени доктора Шаца», ― говорят мне. Я говорю: «Хорошая, отличная шутка. Давайте, поехали. Может, сразу не надо в больницу? Я был уже». ― «Нет-нет-нет, правда, мы же прямо её именуем вашим именем, поэтому прошу». Да.

То есть мы приезжаем в больницу, действительно, там какой-то коллектив, «Доктор Шац!». То есть я почувствовал себя просто академиком Чазовым в какой-то момент, потому что, блин, я прихожу, какие-то люди, какие-то завотделениями, ну просто фантастика.

Потом нас везут из этой больницы, которую именовали моим именем, в Дом культуры. Дом культуры ― такое двухэтажное советское здание, белый кирпич, вот это всё, какие-то решетки на окнах. И наверху идет такой, значит, ― с местными, понятно, бандосами какими-то приблатненными, которые при власти, властными структурами, которые представляли собой… кто там тогда был? Мэры какие-то, не знаю, что-то такое. Какие-то бизнесмены девяностых, вот это всё. И там идёт прямо конкретный выпивон такой.

Мы играли в бильярд, я помню, с Белоголовцевым на нефтяные вышки. Я помню, мы тогда предложили: «Давайте играть на нефтяные вышки! Вы же нефтяной край, давайте играть на нефтяные вышки». Мы играли на нефтяные вышки.

И когда мы выходили с Белым, я помню, мы пошли, собственно, в туалет, извините. Вот, мы пошли в туалет, спускаемся туда, заходим. Обычный такой советский туалет в Доме Культуры. Какая-то тишина такая, какой-то расслабон, понятный абсолютно физиологически. И вдруг мы понимаем, что мы здесь не одни вообще, что-то не то. Какое-то шевеление. Мы смотрим на окно, а на окне висят люди. Они просто вот на решетках. Ну потому что приехали люди из телевизора, понимаешь? В забытый какой-то городок. Ну просто вот так, понимаешь, да?

То есть даже посмотреть, как люди из телевизора справляют малую нужду ― это был отдельный интертеймент!

Это был интертеймент, да. Вот такие, понимаешь, были. И какие-то концерты на площадях там, весь город приходит. Это было очень популярно тогда.

А что вы делали на сцене? Вы скетчи показывали? Или монологи какие-то читали?

Да, мы показывали разное. Мы пели, например, у нас там была премьера песни, пародии на «Тополиный пух». «Иванушки», мы же вместе практически родились.

Да.

Но они до сих пор живы, между прочим.

Между прочим, да. Рыжий прекрасные истории об этих гастролях рассказывал, да.

Отличные. Мы пели на них пародию, да. Я как раз на Рыжего, по-моему. Нет, я был… кем же я был? Наверно, на Кирилла я больше смахивал тогда. Я выходил и таким жалобным голосом пел: «На заборе мелом я рисую слово», прям рисовал такое, «Не осталось в детях ничего святого». Как-то так, какие-то такие были вещи.

Вот, а как ты выглядел в ту пору? Какой был у тебя, например, телефон? На какой машине ты ездил? Как ты приоделся с первыми большими доходами?

Ну, на самом деле вообще вот я сейчас смотрю, фотки какие-то всплывают, часто фейсбук подсовывает их. Телефон у меня впервые появился году в девяносто восьмом. Какие-то были… А, я даже помню, да, мы уже с Танькой жили. И первый телефон ― это была прямо семейная покупка. Была распродажа, её устраивал «Билайн». Он давал за тысячу долларов ― за тысячу долларов, сейчас внимание ― один нормальный номер, прямой, а второй тоже телефон, аппарат, но кривой. Кривой, какой-то такой, с вот этими всеми… большим количеством цифр перед основным номером.

Да.

Вот мы взяли по распродаже вот этот набор.

Это был маленький телефон или из тех, которые нужно было с зарядкой?

Нет-нет, это уже был…

Да.

Это девяносто восьмой. Тогда, конечно, телефоны ― это кастовость, это сразу принадлежность к определенному сословию, к элите в основном.

Конечно.

Эти вот люди, в начале особенно. Это же был девяносто пятый год, я помню, у Акопова был какой-то телефон.

Все серьезные, настоящие люди, да.

Серьезные люди ходили с такими чемоданчиками, как президенты практически.

Да.

Ходили, всё это вот.

Какое твое вообще отношение, из сегодняшнего дня если глядеть, к Ельцину и Горбачеву?

Слушай, ну ты знаешь, я вот Михаилу Сергеевичу благодарен. Я знаю, что этими словами я сразу выхожу из одного круга и попадаю в другой, но так уж мы относимся к истории. Она всё время нас разделяет, как ни странно, наша история. Вот меня она, собственно, заставляет. Я просто уверен, что если бы не Михаил Сергеевич условный, я приблизительно понимаю свою жизнь дальнейшую. Он точно сделал мою жизнь насыщеннее, интереснее и разнообразнее, я в этом вообще ни секунды не сомневаюсь.

Что касается Бориса Николаевича, слушай, ты знаешь, самый, по-моему… Хотя выбирать из особого количества людей, не так много президентов у нас было за это время.

Да.

Но это человечный абсолютно… Это человек. Это не машина какая-то, не мачообразный абсолютно точно президент. Это просто вот человек, который был таким и таким. Но он мог ошибаться и как-то, в общем… То, что он ошибался, понимаешь, давало нам какую-то надежду на то, что это, в общем-то, обычный человек, да? Не какой-то присланный с Олимпа, взошедший откуда-то по разнарядке. Нет, это просто человек, попавший на такую должность.

Ты понимаешь, да, что ты автоматически, высказывая комплименты этим двум людям, попадаешь в ничтожно малое количество населения страны? Потому что они стабильно занимают самые нижние строчки.

Я понимаю, да.

То есть все их ненавидят.

Я же рассказываю о своем опыте.

Да.

Да, у меня он такой. Вот такая жизнь, такие у меня взгляды.

Ты как-то сказал о том, что девяностые ― это было время, когда каждый мог осуществить свою мечту. И тут же оговорился: «Я понимаю, что это звучит кощунственно по отношению ко многим, но я всё равно так считаю». Объясни, пожалуйста, в чем была вот эта магия свободы, которая была в девяностые годы?

Собственно, жизнь была так устроена, что за углом тебя могло ждать что угодно, на самом деле. И что-то хорошее, и что-то очень плохое, это правда. Но мне повезло. Меня за углом не ждало ничего такого страшного. Но какие-то неожиданные повороты были у каждого.

За один день можно было становиться какими-то там банкирами, владельцами крупных компаний, нефтетрейдерами, брокерами, открывать какой-то совершенно невероятный бизнес, который мог через месяц накрыться, попадать на центральное телевидение. Ты понимаешь, что у нас не было бы ни одного шанса это сделать на десять лет раньше. Просто ни одного. Я за это и люблю это время.

Почему я оговорился и сказал, что это, может быть, звучит кощунственно? Потому что ну не всем так повезло. Были люди, для которых жизнь должна быть устроена по-другому, для которых жизнь ― это нечто спланированное, понятно, где тебя подтолкнут, если что, покажут: здесь направо заверните, а здесь поднимитесь на лестнице на третий этаж. Есть такие люди, и для них то время было убийственным, конечно, потому что никаких команд никто не давал, ты жил сам.

Что, как тебе кажется, тогда начиналось и что с тех пор безвозвратно закончилось?

Что тогда начиналось? Слушай, наверное, начиналась совершенно другая жизнь. Рождались новые элиты, уходили старые, появлялись какие-то новые возможности. Вот это время только… Ну что начиналось? Начиналась новая жизнь какая-то, совершенно по-другому устроенная. Люди должны были уже приспосабливаться к этой жизни. Она ставила другие условия.

Я не знаю, что особенного сказать на эту тему, что начиналось. Мне кажется, понятно, что начиналось. Просто страна вдруг стала другой. Это вот, наверно, самое понятное объяснение, которое я могу дать. Что закончилось с тех времен? Ты понимаешь, в России попасть в период слабой власти вообще ― это довольно… ну как тебе сказать? Это так выиграть в лотерею, на самом деле. Вот мы с тобой выиграли в эту лотерею, мы попали в этот период, когда власть занималась своими какими-то делами, ей было не до нас вообще никак. И это здорово, потому что когда им не до нас, я себя чувствую прекрасно просто.

Поэтому в этом смысле, я думаю, в этом была уникальность этого периода. Когда это повторится и повторится ли, не знаю.

Последний вопрос у меня к тебе вот какой. Если мы вернемся в девяностый год и ты увидишь себя, маленького Мишу Шаца, который сейчас зайдет сюда, что бы ты себе пожелал и от чего бы предостерег?

Ох… Ты знаешь, во-первых, он был не маленький. Давай так, я уже пожилой дядя, мне уже за пятьдесят, тогда мне было двадцать шесть, в девяносто первом году. Вообще взрослый лоб, совершенно.

Есть какой-то один совет, который бы ты сам себе дал?

Один?

Да.

Да ничего бы я себе не говорил. Не хочу я ничего себе сказать. Ты знаешь, я бы понаблюдал за собой. Вообще какие-то бывают отрывки, сейчас некоторые видео… Эпоха-то другая же, появились видео какие-то тогда, всё это снималось. Я так иногда наблюдаю за собой в каких-то странных архивных записях, каких-то бытовых, что-то такое. Ну так вообще мило.

Нормальный парень.

Такой совершенно… Знаешь, я вспоминаю то время, вот когда ты ни за что не был ответственен. Детей не было, свободный молодой человек. Ну прелесть просто, а не время!