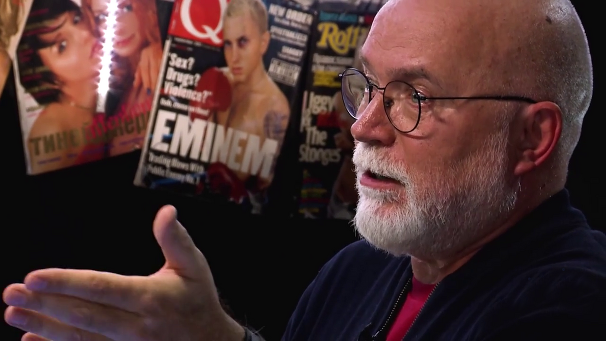

В гостях у Михаила Козырева — журналист Александр Политковский. Говорили о его его работе в программе «Взгляд», съёмках в Чернобыле и Северной Корее, а также о его жене Анне Политковской и их разных подходах к работе журналиста.

Мое почтение, драгоценные зрители телеканала Дождь. Меня зовут Михаил Козырев, это очередная передача из моего цикла «Как все начиналось». Вы уже наверняка знаете, что я стараюсь какое-то такое лоскутное одеяло собрать из воспоминаний про девяностые. Очень противоречивое десятилетие, самые разные взгляды у моих гостей на него. Я просто хочу отчаянно уйти от этого одного лейбла, который специально приклеен к девяностым, это «лихие». Они были не только лихие, они были самыми разными. Я приглашаю в свою студию людей, которые не только их, эти девяностые годы, помнят, но еще и были частью неотъемлемой этого странного десятилетия. Сегодня у меня в гостях легенда телевидения, продюсер, ведущий, педагог Александр Политковский. Добрый вечер. Спасибо, что добрались.

Здравствуйте.

В первую очередь у меня такой простой вопрос. Как вы чувствуете себя после этих юбилейных торжеств? Какое ощущение осталось?

Вы имеете в виду тридцатилетие «Взгляда»?

Да.

Вы знаете, никак. Потому что понятна вся условность неких таких юбилеев, и я пытался максимально не принимать участия, будем так говорить, не поставлять свою тушку для юбилейных лобзаний, потому что ну что, прошло вот такое количество лет. И вот на самом деле с точки зрения журналистики и телевидения полный «вах!».

Вы имеете в виду сегодняшнее состояние?

Да, сегодняшнее состояние. И поэтому гордиться нечем. Все деградировало и ушло на десятилетия туда, назад, понимаете, еще до нас.

Но тем не менее в общей череде каких-то совершенно искусственно слепленных дат, юбилеев и празднований это ведь настоящая дата. И она имеет большой глубокий смысл, например, для меня, который бежал по субботам вечером к телевизору, чего за мной не наблюдалось все мое детство и подростковые годы, а тут ты шел вечером по своему заснеженному двору в Екатеринбурге, где вырос, и ты видел святящиеся голубым цветом окна, потому что все сидели и смотрели, и ты боялся к этому опоздать. То есть тут я не хочу, чтобы вы так, со скромностью к этому относились, это была абсолютная веха, которая предопределила во мне, например, желание заняться чем-то подобным, и вы абсолютно заслуженно часть этого всего.

У нас была такая ситуация, я прощу прощения, на Камчатке, я с господином Ефимовым, который там руководит независимым телевидением, Володя, такой совершенно замечательный человек, мы сидим, и вот открыли наконец-то на Камчатке бар, пивной, хорошее пиво, вкусное.

И Камчатка зажила.

Да, и вот было так приятно, потому что все время вот это какое-то такое совковое это все было, а здесь хорошее, нормальное пиво. И мы сидим, и вдруг я оборачиваюсь, смотрю, никого нет. Я говорю: «А что такое? Почему никого нет? Володь, что случилось?». Он говорит: «А сегодня же пятница, "Взгляд"». Я говорю: «А я?». Думаю, я здесь! Он говорит: «Ты здесь на фиг никому не нужен, а вот то, что там, и что вы говорите». Действительно, когда горят эти огоньки. И поэтому еще было вот это ощущение, когда никто ничего не знал, что такое будет, а как будет, а что, кто будет…

Кто будет в нынешней передаче, кто о чем расскажет, кто приглашен в качестве музыкального гостя.

Ну да, и там много-много чего было. И потом я в этой же командировке посмотрел выпуск «Взгляда», и Володя Мукусев показал в конце вот этот материал мой, когда я проваливаюсь в прорубь, и, вылезая, объясняю, как это нужно делать.

Я читал пару разных версий о том, как этот сюжет был создан. Одна из них гласила, что вы реально случайно провалились в прорубь.

Нет, все было специально сделано, это была инсценировка. Была сделана прорубь, она замерзла, я знал, где я провалюсь. Было такое во времена Советского Союза общество «ОСВОД».

Общество спасения на водах.

И они обратились к нам. И была такая ситуация, когда мы сидели в Останкино, в одном из кабинетов, и представитель «ОСВОДа» говорил, какая-то кошмарная цифра просто, что погибают, проваливаясь под лед, лыжники, рыбаки, кто-то еще. И я случайно оказался у начальника там прямо на двенадцатом этаже, я что-то зашел. И Лысенко говорит, руководитель «Взгляда»: «Ну если будет проваливаться какой-то ваш каскадер или какой-то специалист, и будет вылезать, этому же никто не поверит. Нам нужно, чтобы кто-то там». И в этот момент он поднимает глаза.

Вдруг фиксирует взгляд на вас. Вот кто должен погибать!

И это все было сделано, и я проваливался.

Но основная цель сюжета была в том, как вести себя, если вдруг это с тобой произошло?

Да, спасение, и я могу сказать, что несколько лет тому назад, года два-три, я был гостем на телеканале «Ностальгия», и позвонил какой-то человек, в очередной раз, он говорит, мы помним этот материал, и мне говорит, в очередной раз мой брат двоюродный спасся… Представляешь, сколько лет прошло уже, как этот материал прошел! И помнили, как это нужно делать, как нужно поворачиваться-выворачиваться таким червяком. И он, говорит, спасся, потому что он провалился. Мне так было приятно на самом деле, потому что это была именно другая, не развлекательная часть, роль телевидения.

А конкретная практически полезная.

Да, и поэтому здесь не было никакого… Я когда увидел эти камеры, как у вас здесь стоят, а за камерой стоят два человека с баграми, я думаю, боже ты мой, это моя тушка, и они будут ее этими, если что… Надо вылезать.

Кошмар!

И не было, к сожалению, потом уже стало известно, не было гидрокостюма, потому что надо было надеть гидрокостюм. Это было, конечно, упущение, потому что пока мы дошли до Войковской, там был какой-то «Рыбак», какой-то ресторан, пока нам принесли согреться… В общем, я простыл дико совершенно, я простудился. А мне надо было ехать в Киев, там командировки, Чернобыль, какие-то другие были уже темы. И, конечно, немножко не подготовлено это было.

Моя супруга режиссер-документалист, она сейчас снимает большой фильм про Байкал. И она несколько раз туда на большие экспедиции ездит, и она возвращается и говорит, что Байкал, во-первых, практически полностью заселен китайцами, которые туда просто эшелонами приезжают, поскольку это, с одной стороны, недалеко, а с другой стороны, невероятная красота. И они прямо по льду пилят через этот Байкал до отеля, у них там просто протоптаны тропинки зимой по открытому льду. Если вспоминать наиболее экстремальные сюжеты для «Взгляда» или, может быть, для ваших других документальных программ, которые после этого были, вот эта прорубь, она, конечно, всей стране запомнилась. Что еще было такого «на грани», из опасностей?

На гране был, конечно, четвертый блок, потому что…

Чернобыльская АЭС.

Чернобыльская АЭС.

Вы же три раза там были и три раза снимали, и третий раз вы прямо из реактора.

Да, из реактора. Не три, четыре раза я был. На пятый меня уже не пустили просто, мне сказали, что у меня уже волос что-то меньше стало, что-то еще, ну вроде бы это… Да я говорю, нет, это все ерунда. Но тем не менее, не пустили меня. И вот четвертый я делал уже вот этой камерой, которую мне когда-то подарил Артем Тарасов (которого недавно похоронили мы), потому что нужно было иметь какую-то такую мобильную камеру. Это была простая VHS-камера, мы зашли туда, и там были замечательные люди, которые работали, экспедиция Курчатовского института. Это очень близкие мне по духу люди, это московская интеллигенция, которые вышли из того же Грауэрмана, некоторые, все мы из одного…

Знаменитого роддома, мы еще тогда встречались.

Да-да. Это приятные люди, при том, что они мне все рассказывали, я же был, естественно, совершенно не Копенгаген, я ничего не понимал в этом, в этих вещах. Там был человек, который за нами шел и говорил: «Здесь нельзя, быстрее, бегите», и мы куда-то перебегали, снимали. В этом момент нормальную камеру, которую обычно мне давали, Betokam, мне не дали, именно, чтобы войти в сам реактор. Это был такой скандальный материал, потому что там, вот как раз мы об этом говорили, что огромное количество дыр в этом саркофаге, и он фонит все время. И мы даже называли там конкретную, сколько там квадратных метров вот этих дырок, и сейчас, насколько я понимаю, два года тому назад там было принято решение еще один саркофаг строить, потому что он все время фонит… Это был, конечно, такой взрывной материал.

Меня забрали в армию в 1986 году, то есть это все случилось в мае, а меня забрали в июне, и вероятность туда попасть была достаточно высока. Меня, слава богу, миловал бог, я ушел служить в танковые войска в городе Шадринске, а мой одногруппник по мединституту попал туда. И он попал вот в ту бригаду людей, которые на сорок секунд выбегали, брали с собой какие-то эти радиоактивные штуки и выносили оттуда, сгружая в мешки. У них четко, по секундам, это было сорок секунд. И он все, до конца осени этого года, он занимался вот этими перебежками, и у него даже какой-то билет, который называется «Ликвидатор», у него есть право проезда… Но, слава богу, жив, здоров, никаких онкологических заболеваний нет, права, детей тоже нет. Вот такая вот штука. И все-таки я вот только в этом году встречался с атомщиками и задавал им вопрос — человеческая это была ошибка или просто катастрофическое наслоение друг на друга технологических ошибок? У вас есть ощущение, после ваших путешествий, что это было, все-таки человеческий фактор или технологический?

Ну, единственное, о чем я могу говорить здесь, в этой студии, опять же о том, какого мнения придерживались эти специалисты, они придерживались, что там и то, и другое было безусловно, потому что было, конечно, головотяпство фантастическое, опускать вот эти стержни, никаких экспериментов проводить не надо было, и поэтому здесь, конечно, и человеческая, и технологическая вещь. Но на самом деле с точки зрения работы, и моей работы, и их работы, это имело мало какое-то значение, потому что надо было бороться. И это было, конечно, непонятно. Я туда поехал просто совершенно неожиданно, потому что меня в Останкино встретил главный редактор и сказал: «Ты из Крыма приехал такой загорелый?». Я как раз из Крыма приехал, я сделал материал по поводу каких-то спелеологов, что-то еще, какой-то материал был у меня. Это была программа «Мир и молодежь», тогда еще ни «Взгляда», ни «12 этажа» не было. Он говорит: «Давай сделаем так, чтобы у нас завтра был репортаж из Чернобыля».

Завтра?

Да. Понимаете? И поэтому я, имея только паспорт, у меня даже не было командировочного удостоверения, я туда прорвался, сделал. Естественно, мне там, я там испачкал, я имею в виду радиоактивно, испачкал свою одежду, потому что даже не знал, как себя вести там, потому что я вообще ничего не знал, я никогда в жизни не сталкивался и никогда не интересовался этой темой. Это потом уже мы с моей женой Аней Политковской, мы уже потом, я пробирался все время, пытался, меня вылавливали из багажника автомобиля, я пробирался к нашим в Вилючинск на Камчатке, полуостров Рыбачий, где наши подводники, атомные подводные лодки стоят. И мне нужно было оттуда сделать какой-то материал.

Пытались проехать туда в багажнике?

И в багажнике тоже, да, я шел и лесом. Я уже был депутатом Верховного Совета, и все равно меня не пускали.

Это наиболее стандартный образ передвижения для депутатов, в багажнике.

Да, в багажнике. И мы все-таки туда пробрались. Аня написала это в своей книжке, у нее там последняя часть «Путинская Россия», и слава богу, Владимир Владимирович там навел порядок, потому что, вы помните, он каждый год туда ездил, ездил, ездил. При всей своей нелюбви к Ане, тем не менее, по всей видимости, прочитал он. И там, конечно, совершенно по-другому теперь. А я тогда сделал материал «Полуостров усталых подлодок», усталых подлодок — это такая песня у них есть, у подводников, когда усталая подлодка из какого-то похода идет домой, какая-то такая.

Подводный эпос.

Да-да. Это был «Полуостров усталых подлодок», это как раз было на основе этого. И тогда, естественно, я уже, конечно, кое-что знал, потому что уже вот эти, атомный подводный флот, мне было многое ясно и понятно, но я прошел крещение в Чернобыле.

Расскажите, пожалуйста, про то удивительное путешествие в Корею, в Пхеньян, когда вы туда вместе с бригадой «Взгляда», со своими коллегами поехали. Какое впечатление на вас произвела Корея? Я специально спрашиваю, потому что я прочитал в одном из ваших интервью, что в конечном счете наша страна тоже превратилась в Пхеньян, как вы сказали.

Мы там себя вели, конечно, немножко отвязно, потому что когда мы приехали, мы жили с Володей Мукусевым в одном номере, и мы подошли, это очень смешно было, типа вошли, вещи поставили, а руководитель нашей программы Анатолий Григорьевич Лысенко нас уже вызвал на летучку. Мы поставили вещи, и какой-то стоит Philips, старый телевизор. И мы: «Что за говно такое стоит? Это вообще такое старье!». Он действительно такой, знаете, шестидесятых годов, но Philips. Мы включили, пролистали, там три программы, но…

Все показывают одно и то же примерно.

Так же, как и сейчас у нас.

Да, то же самое. Несмотря на то, что каналов существенно больше, но все равно все показывают одно и то же.

Всегда одно и то же. И мы ушли, на какое-то время, кушать, что-то, я не знаю, какие-то совещания. Мы приходим — стоит другой телевизор.

Вот это круто.

Вот это было, конечно, да! Мы поняли, куда мы попали. И что надо, в общем, держать язык за зубами.

То есть это было из серии: товарищ полковник, чай уже принесли — в розетку.

Ну там много что было, об этом можно рассказывать бесконечно. Но почему мне было очень интересно, потому что в этот момент, к этому моменту уже Саша Любимов, Дима Захаров, те люди, которые еще не были такими телевизионными, они уже это ремесло наше, репортерское имеется в виду, они его уже освоили. Не просто сидеть в студии, трындеть умно, слушай…

Да, это тоже было завораживающе.

Да-да, а уже работать в поле. И, конечно, мы там отвязывались, потому что совершенно спокойно, вот так же, как совершеннейший совок, надо уехать монтировать материал, а наша машина заперта другой машиной. И что делают корейцы? Они стоят и начинают бегать, искать, социализм совершеннейший. Где, кто, чего, сигналят. Нету человека, человек пошел писать, какать, купить, я не знаю, что он пошел. А я очень хорошо помню, взглядовская команда просто взяла и эту машину передвинула.

Отлично!

Они понять не могут даже, как это… Да, вот это. Нет такого алгоритма действий, понимаете, алгоритма нет, не существует. А мы взяли и подвинули. И делали, конечно, потрясающие материалы, которые на самом деле, если бы сегодня можно было бы показывать их, вы бы… Тогда ржали все. Но мы думали, что у нас действительно хвостик уже отвалился, и что у нас нет такого движения назад, потому что мы крутые, мы можем себе позволить. Я брал труды Ким Ир Сена, стоял в кепке около его бронзовой статуи, известной, огромной, и читал его чучхеизация, интенгильтинзация населения, вот это все. И народ здесь просто падал, а я читал просто спокойно. И вот то, что я был в кепке своей, и с каким видом я это читал, я понимал прекрасно, когда я смотрел на камеру, что там люди просто валялись, они держались за животы, потому что это было невозможно просто.

И сложно было не колоться при этом самому.

Да, а я же должен там… И потом ко мне подошел этот КГБшник, наш переводчик, он сказал: «Благодарю вас за то, что вы труды Ким Ир Сена в массы…». Потом мы делали очень хорошие материалы, почему у них Ким Ир Сен, значки даже, они все разные значки. А это, оказывается, есть определенная градация — он принимал участие в таком-то съезде, и ему вот этот значок дали… А мы делали как раз материал с Володей Мукусевым, по поводу многопартийности, тоже очень интересно.

Именно применительно к Корее особенно.

Да, и к сегодняшней нашей стране.

Да.

Почему те люди, которые из другой, какой-то крестьянской партии, почему они тоже носят эти значки? В благодарность тому, что Ким Ир Сен разрешил их партию, понимаете.

Как круто, это надо срочно учредить, чтобы Ксения Анатольевна Собчак носила тот же самый значок для этого.

То же самое, вы понимаете, аналогия, в общем, я думаю.

И история этой кепки… Правда, что эта кепка вашей супруги, которую вы просто «свинтили» у нее?

Да. Был такой материал, просто действительно мы жили достаточно скромно, будем так говорить, и Аня, она была достаточно такая, хрупкая, к тому моменту еще, и она покупала очень часто одежду в «Детском мире». У нас не хватало, действительно, реально денег, и она купила такое, как эта кепка, она купила такое пальтишко. И потом, пробегая где-то, она увидела из такого же материала сделанную кепку, и она очень прикольно смотрелась, как говорит сегодняшня молодежь. Она надела этот кепарь, и с этим самым смотрелось, как будто вообще это специально придумано. Ну, совок, он и есть совок. И просто она положила его, и эта кепка была. И вот этот материал, когда я пытался диски поменять на «Маяке»…

Я не помню.

Это когда меня загребли в милицию, это известный репортаж, когда я пытался поменять какие-то зарубежные диски, а меня загребли.

Диски в смысле пластинки, я так понимаю?

Диски, пластинки, да, виниловые пластинки, потому что был свой такой рынок. Я не продавал, но все это было зафиксировано, естественно, скрытой камерой, у меня был радиомикрофон, и мы очень серьезно работали. Меня свинтили быстренько, пока мы ехали в 106 отделение милиции, я, естественно, спрашивал, куда мы едем, что такое происходит. Естественно, они говорили, там, туда-то. А где оно находится? Они произносили это. В этот момент ехала съемочная группа за мной, и, к счастью, это были очень хорошие петлички, Sony…

Она не отключила запись, это все шло.

Да, это все шло, и поэтому ребята поняли, куда я еду, и все это было. И когда я вошел, и мне стали оформлять документы, кстати говоря, этот документ до сих пор у меня есть, административное нарушение, какая-то комиссия, но никакой комиссии, конечно, ничего не было. И когда я увидел, что на меня оформляют этот документ, и в этот момент входит съемочная группа, я что сделал, я взял этот микрофон, кинул туда, чтобы, не дай бог, его не обнаружили, потому что уже было понятно… А группа стала «дурковать»: «Мы только что случайно совершенно засняли тот эпизод, как работают ваши специалисты, оперативники. И вот этого человека, то-то, то-то, вы его задержали. Можно мы продолжим съемку?». Да, конечно, пожалуйста. И он, уже все замечательно, пожалуйста, мы что-то там делаем.

Все для вас.

Ну, и естественно, это все в эфир.

Как вы вообще рискнули применить эту технологию, со скрытой съемкой, скрытым микрофоном? Это вы подсмотрели где-то? Хотя негде было подсмотреть. Просто собственное ощущение того, что истина дороже всего, надо писать все, как есть?

Нет, по-разному. Это один из материалов был, потому что, например, я продавал в ГУМе, раньше в ГУМе, если вы помните, были такие большие железные ящики, на которых возили всевозможную продукцию. Прямо по ГУМу ехали, они громкие такие были ящики. И мы с одним оператором сделали такой репортаж, мы пришли в 8 часов утра, я засунул в этот ящик его, он снимал меня.

Из ящика?

Да. А я был в халате, я продавал жидкость после бритья «Пингвин».

Знаменитая жидкость.

Да. И «синяки» приходили, вот открыли ГУМ, и они приходили. Почему я должен быть, так же, как в этой ситуации с прорубью, потому что продавец что, отдал, получил чек, и все. А поговорить? Я естественно, там, «Вы уже брали», что-то еще, у меня возникала какая-то… Без хамства, без выяснения каких-то… «А вот я видел, вы там подошли, отдали и опять подошли». Потому что в руки только по два можно было давать, и он подходил еще, какие-то такие вот вещи. И мы делали такой материал.

Это целая такая школа была, и когда сегодня мои студенты, ученики мои, читают и говорят по поводу скрытой камеры, скрытая камера, она психологически скрытая, а такая же большая камера, как у вас здесь стоит, даже больше, Betokam еще больше был. Это сегодня мы имеем такую технику, где можно и так, и сяк, и все, что угодно можно сделать. И нужно было сделать все возможное, чтобы человек не осознавал ее как скрытую камеру. Каким образом? Она может, на самом деле, просто стоять.

Вы помните тот момент, когда вы впервые вдруг ощутили, что вас начали узнавать люди просто на улицaх?

Конечно. Это было приятно, на самом деле, потому что это было совершенно неожиданно, такая неожиданная приятность, потому что люди подходили, какие-то всегда говорили хорошие слова, но это немножко такая популярность другая, это не популярность артиста, а популярность такого человека, потому что все время, даже сегодня, даже сейчас, но уже, понятно, соцсети, ко мне обращаются за помощью люди, и тогда то же самое. У нас была какая-то командировка в Испанию, нищенская совершенно, взглядовская, мы делали совместно с Испанией выпуск, не один. И я поехал по северу, что-то еще, потом люди, которые…

По северу Испании?

По северу Испании, да. Люди, которые нам помогали в Мадриде, потому что денег не было, вообще, нереально, даже просто покушать элементарно. Но почему-то все время какие-то были проблемы именно с финансами, потому что рубли-то есть, а вот их этих песо нету. Но потом мы их пригласили сюда, они приехали, и вот это было, конечно, потрясающе. Потому что когда они ходили со мной, я повел их в «Пекин», я повел их там куда-то на Старый Арбат. Они когда увидели это, это такое… Причем они сказали, это же надо одеться. А там тетки в сапогах подплясывают, наши, все нормально, в шапках этих. Я говорю, смотрите, все замечательно, демократия! Все хорошо. И когда мы пошли, им нужно было купить какую-то советскую атрибутику на Старом Арбате, и они шли со мной, и они говорят, это нереально, Bon Jovi, Rolling Stones отдыхают.

То количество людей, которые вас узнавали на улице?

Да, да. Потому что естественно… Ну тогда не было, конечно, телефонов, смартфонов и всяких, но люди все время просили какие-то автографы, просили, у кого фотоаппарат есть, сделать какую-то фотографию, что-то еще. Потом давали какие-то… А можно ваш телефон, чтобы что-то написать? Потому что у нас проблема такая-то, что-то еще. Это было, конечно… Ну это на самом деле, с одной стороны, ты понимаешь, и это придавало силы людям помогать, делать, идти дальше, но ты от этого устаешь. Аня, жена моя, она, конечно, в конце своей жизни, до этого ужасного события, когда была застрелена, она все время находилась вот в этом состоянии, потому что ко мне уже, в общем, так не обращались, потому что у меня не было никаких телевизионных проектов, а она работала. Она работала, она все время делала, она все время делала какие-то конкретные статьи, конкретно помогала людям, и к ней, естественно, люди обращались. Но невозможно такое, понимаете, чтобы, вот у меня сегодня выходной, или как офисный планктон, который себя считает таковым, закрыл офис, ты ушел, и все, ты с семи часов свободный человек. Журналистика, это вы сами знаете, это стиль жизни. И не всегда, бывают и хорошие, бывают и не очень. Так вот по поводу этой знаменитости, эта знаменитость очень мешала, я имею в виду узнаваемость, потому что все-таки одно дело актер, который узнаваем, и его в сериалы, и в какие-то еще, режиссеры предлагают роли, и это хорошо, все замечательно, все чики-пуки, но здесь, когда ты начинаешь работать и делать какой-то материал…

Легче, чтобы… Лучше инкогнито.

Да, лучше, чтобы тебя не узнавали. Я отпускал бороду, но потом и с бородой стали узнавать, потом я ее сбривал, потом и так делали, и так. Но в принципе, потому что я никогда не стремился к ведению, к работе в студии, это Володя Мукусев меня попросил ему как-то помочь, и я так был как-то такой, будем говорить, играющий тренер, я и с Любимовым, и с Листьевым, и с Мукусевым, с любым человеком я мог спокойно помогать вести в студии, при том, что я в студии себя очень комфортно всегда чувствую, я люблю по ней двигаться, что-то делать. Хотя не люблю, на самом деле я репортер. Я по своей сути, по своей крови, я репортер. И поэтому здесь…

28.40

Вы как раз немного опередили мой вопрос. Из всех функций журналистских и из всего того, что вам доводилось пробовать, включая, например, сегодняшнее ваше преподавание, какая часть доставляет самое большое удовольствие, самое большое удовлетворение, вот вы прямо испытываете животную радость от того, что вот вы именно этой журналистикой занимаетесь?

Во-первых, я освоил один из самых сложных жанров журналистики, и очень люблю его, и могу сказать, что я действительно его освоил, — это портретный очерк. Я обожаю вот эту форму. И у меня есть несколько очень удачных работ по этому поводу, они были когда-то показаны на канале «Культура». Я иногда показываю это своим ученикам, я даже вижу там какие-то неправильные, потому что, вы понимаете, прошло какое-то определенное время, я уже отдалился от этого, и я понимаю, как это все делалось, как это все рождалось. У меня есть какая-то такая определенная способность выстраивать у себя в башке некую последовательность действий, каким образом это сделать, и как уйти от тупого чмоки-чмоки, когда ты любишь своего героя, потому что герой сложен всегда, и не так все просто. Это безусловно.

Кто герои этих очерков, портретов?

Это была такая серия, была посвящена провинциальной интеллигенции. И поэтому там были художники, там были люди, которые где-то там на селе организовали балетную студию. И как раз этот материал на фестивале «Сталкер», Симонов очень, когда увидел, он говорит, у тебя когда эти бабы стали танцевать «Яблочко» среди капусты, и Таджикистан, там все как это пошло, рассказал, как они бежали из Таджикистана, русские, и как они организовывали потом балетную студию у нас в Самарской области. Это отдельная история, я просто в них влюбился. И потом там что-то вручали в Доме кино, это было приятно, конечно, что твои такие герои. Но я говорю сейчас больше про профессиональную такую штуку. И вот здесь, конечно, мне еще здорово в жизни повезло, что я научился, неожиданно для себя и для многих, учить. Потому что не только состояться в самой профессии, то, что ты осваивал, а попытаться придумывать какие-то новые технологии, каким образом за полтора года… Мне не нравится вот эти институтские, когда люди приходят из школы, они еще не мотивированы, не понимают, их просто папа с мамой куда-то там запихнули, я с такими людьми сейчас встречаюсь во ВГИКе. Я в мастерской Лисаковича и Учителя занимаюсь преподаванием телевизионной журналистики. А в тот момент, когда люди уже имеют высшее образование, и вот эта высшая школа, когда профессиональная переориентация, здесь есть мотивация. И я там очень много чего напридумывал, и здесь возникает, отвечая на ваш, может быть, слишком долго я отвечаю на этот вопрос, я счастлив, когда моих студентов не просто берут на работу, в штат, а когда они задают мне вопрос: «Александр Владимирович, обидно». Я говорю: «Что такое?». — «У нас даже диплом не спросили». Я говорю: «А теперь ответьте, почему не спросили». Здесь мне становится приятно. Вот здесь я могу сказать, клево.

Вопрос, который мучает меня много лет.

Ну ладно, давайте быстрее.

Есть такой. Вот такой вопрос. Основные какие-то принципы существования в профессии как вы объясняете своим студентам? Я объясню. Мой родной город Екатеринбург, отъезжаешь еще подальше, журналистский репортаж или журналистская статья существует только в зависимости от того, какой кандидат в губернаторы владеет газетой, какой владелец бизнеса заказал о нем хвалебный очерк или хвалебный репортаж. И когда я спрашиваю своих коллег: «Зачем вы это делаете? Это же ведь очевидно просто проплаченная статья на полосе. Ты знаешь, что это джинса, это же вещь, не позволительная для журналиста». И я смотрю на этот репортаж, и он весь пронизан подобострастием и рекламой какого-то конкретного человека. Есть же какое-то представление о репутации, вы ее хороните уже сейчас. Какие основные принципы журналистики, я не знаю, три пункта, которые вы объясняете не в плане владения непосредственно технологией профессии, как сделать репортаж, как снять сюжет, как вести себя в студии, а морально-этические принципы?

Здесь есть один такой момент, мы читаем повесть Василя Быкова «Сотников». И потом устраиваем такой большой разбор. Причем здесь в семидесятые годы об этой повести говорила вся Москва.

Это же основа для фильма Ларисы Шепитько.

Да, но там другая интерпретация. Лариса Шепитько в «Восхождении» сделала совершенно другое, это две разные работы, просто основой является «Сотников». И вот на самом деле поведение, почему там, принципиально важно, почему вся интеллигенция, в начале семидесятых эта повесть была опубликована в «Новом мире». И почему все обсуждали это? Почему это поведение Рыбака и Сотникова, где здесь есть вот это некая этическая составляющая. Я немножко сегодня попутаню, а потом стану хорошей доброй мамой. Возможно это или нет? А я сегодня немножко сделаю портретик Ленина или, не знаю, кого, Горбачева, Брежнева, неважно, а потом буду по-настоящему рисовать. Понимаете? «Сотников» задел за струны очень многих людей, буквально, действительно я имею в виду очень широкий слой интеллигенции, это и врачи, и учителя, все там, здесь огромное количество людей. Это не обязательно должны быть художники, про которых я сейчас сказал. И здесь-то возникает вот эта вещь, и на самом деле очень смешная, то, что вы сейчас сказали, у вас есть нормальная реакция. И вы говорите, это Лариса Шепитько. Студенты очень смешные. Они не догадываются до этого, они читают «Сотников», потом плачут, мы разбираем все. А потом я им говорю, а кто из вас догадался посмотреть фильм? Они не понимают, и мы тогда вот это хорошо очень, на следующем занятии я просто задаю вопрос: «Посмотрели?». Вот и все. И они сразу определяют, что Лариса Шепитько ушла в другую сторону, некая такая евангелизация.

Библейское.

Да, библейское такое, тоже потрясающе там. Да, конечно.

Возвращаясь к вопросу все-таки, какие вещи, как вы объясняете своим студентам, что существует репутация.

Нельзя. Ну вот нельзя врать, надо говорить то, что ты думаешь. Иногда надо научиться извиняться, если ты ошибся. Ну ничего там такого страшного нет. Надо оставаться самим собой и забыть, что существуют имиджмейкеры, визажисты…

Вот для этих ребят в региональной газете в городе Чебаркуле это не из серии того, что я хочу в первую очередь сохранить свое чистое имя, я хочу на что-то жить. А у нас единственная газета в городе, то есть две газеты, за одну топит мэр, за другую — губернатор. И мне дают работу, чтобы ты пришла в мой офис и рассказала о том, как я хорошо работаю. И они идут на это, потому что им не на что жить, у них практически выбора не бывает.

Я понимаю, но мы просто возвращаемся в любом случае к крепости в центре нашей столицы, понимаете. Вот и все. То, что творится там, и дальше, закон такой — то, что наверху, то и внизу.

Конечно. Рыба гниет известно с чего.

И поэтому, безусловно, сегодня мне зачастую, и один раз был какое-то количество лет тому назад, сейчас не помню, года четыре, наверное, в Иркутске я был председателем жюри ТЭФИ-Регион, информационное вещание. И я посмотрел материалы, я вам могу сказать, что на самом деле потрясающие материалы, и очень много интересных журналистов есть, которые пытаются что-то сделать и пытаются что-то привнести новое в журналистику, не всегда это удается, потому что есть безусловно то, что вы говорите, есть некая определенная заданность, когда понятно, что человека выпускают, надо делать какой-то репортаж, и начинают им управлять, что это должно быть вот так вот. Ну так же, как вы сегодня можете посмотреть наш телеканал «360». Вы когда-нибудь можете там увидеть какие-нибудь новости, чтобы не сказали что-нибудь такого комплиментарного по поводу нашего…

Собянина.

Нет, я имею в виду Подмосковье.

Воробьева.

Воробьева. Понимаете, обязательно есть какой-то материал, где чмоки-чмоки. Они не понимают, так же, как и «ТВ-Центр», там Собянин, что чем больше они это делают, тем обратная реакция, вы понимаете.

Тем меньше смотрят.

Да, тем меньше смотрят.

А у вас были какие-то работы, за которые вам пришлось извиняться?

Да.

Приведите пример, пожалуйста.

Это бакинские события. Меня послало руководство молодежной редакции, вместе с военными. Не помню, как я туда прилетел, но я летел именно на военный аэродром, мы сели, потом поднялись вертолеты, прилетели к какому-то городу, из этого города уже все исчезли. Там каких-то наловили людей из других стран, которые прибежали, перебежали куда-то там, что-то такое там произошло, и я стал брать интервью. Естественно, я на этом языке не мог говорить, но был товарищ, который произносил это, переводил. К счастью, есть такое понятие, на самом деле я не знаю, существует оно сейчас или нет… когда я прилетел сюда в редакцию уже, у меня попросили кусок дать, называется «от отметки» — не смонтированный материал. Вот я притащил его вам, и вот мы берем бежим с вами в вашу дождевую студию…

В монтажную.

В монтажную, в эфир вставляем.

Прямо так?

Да, от отметки. Я говорю, вот она отметка. И вот он пошел, какой-то этот кусочек, и все. Это горячее, это я только что приехал. И меня попросили так сделать, и я сделал это, и это было как раз интервью. К счастью, мы не наложили на ответы вот этих иностранцев перевод этого КГБшника, потому что он переводил все с точностью до наоборот. А мы-то в студии не понимаем тоже, «народный фронт», что-то еще там, какие-то стали что-то вякать. И потом позвонили уже на следующий день, потому что по всей видимости люди из Азербайджана, и знатоки азербайджанцы, которые жили в Москве, в Питере, они дозвонились и сказали, что перевод совершенно другой. И вот тогда пришлось извиняться. Я извинялся, а что? Я не считаю это зазорным, ну так произошло. И виноват был я, безусловно, потому что меня попросили, я вот так сделал. Я потом больше никогда в жизни не пользовался, если у меня переводчик какой-то был, всегда, и какое-то на грани фола интервью, например, с руководителем ЭТА, у меня долго не выпускали то, что я говорил про Испанию.

ЭТА?

Басков.

Да, это «Страна басков».

Да, то, что я вам рассказывал про север Испании, Сан-Себастьян, долго не выпускали. И вот у меня был переводчик, я испанский язык знаю, и я потом вызвал еще одного человека уже здесь, в Москве, для того, чтобы точнее перевести, потому что немножко баскский испанский язык мне не всегда был понятен.

По-испански свободно говорите?

Да, а там…

А каталонский и баскский это диалекты.

Да, немножко да, диалекты. И у меня более того, я повторяю, что девушка была русская, жена какого-то испанца, и она поехала с нами, она переводила, я пытаюсь… А он так на меня тоже странно смотрит, потому что он понимает, что понимаю, но с другой стороны, я все время обращаюсь к ней, потому что вот этот баскский, эти северные сан-себастьяновские эти вещи, я не мог. И поэтому я, уже памятуя и понимая, что вот это была у меня такая ситуация с переводчиком, я на самом деле, при том, что естественно сообщили сразу через нашего корреспондента в Испании, что я сделал это интервью, и что его не надо то-то, что это запрещенная партия, то-то, «Эрри Батасуна», но а я с ними совершенно нормально, как со своими. Мы нормально, хорошо, интересно поговорили. И для меня это было принципиально важно еще потому, что я когда-то на факультете журналистики Московского университета я писал о средствах массовой информации после Франко, у меня была такая работа. Я исследовал в библиотеке иностранной литературы в Москве, получил доступ, смешной такой, потому что какой-нибудь «Триумф», какой-то их журнал ты читаешь, и там о Советском Союзе вырезано все.

Смешно.

Ну да. А мне нужно было именно эти партии, будем так говорить, когда диктатор Франко дал дуба, что надо было равнозначный доступ всех партий к средствам массовой информации, потому что естественно не все партии могли, не все это имели. Мне это было очень интересно.

Это была поучительная экспедиция в историю.

А вообще мне всегда было все интересно.

Да, и для нашей страны… Я хотел вот еще какой момент уточнить для себя, я читал некоторые ваши воспоминания про ваши взаимоотношения с вашей покойной супругой, и о вашем пути в журналистику, и о том, в каких вещах вы совпадали, а в каких вещах вы начали расходиться. Правильно ли я понял для себя, что она, в общем, очевидно, абсолютно считала важным, чтобы ее собственные политические симпатии и антипатии были представлены в ее журналистской работе? А вы считали, что это неправильно, и что нужно быть, сохраняться равноудаленным от всех сторон конфликта, о котором ты рассказываешь. Был у вас такой спор?

Был, да.

Я правильно понял?

Да-да, я всегда считаю, вот эта равноудаленность, она всегда мешала мне, но это принцип моей жизни. Я никогда, даже будучи депутатом Верховного Совета, я никогда не выступал с трибуны Съезда, потому что я мог совершенно спокойно нормально работать в эфире, и вот равноудаленно это делать. И это на самом деле меня привело к тому, что когда был проект Политбюро, 1993 год, расстрел парламента, я до этого все время приглашал каких-то людей, которые говорили, что не надо стрелять, не надо стрелять ни в коем случае, не доводить, не доводить. А потом, когда все это произошло, все это случилось, уже, ну, это наше телевидение, я думаю, что вы в курсе, коллеги, вдогонку, они дали кусок интервью Руцкого, который сказал, что единственная программа, которая сохраняет, это Полютбюро. И Михаил Сергеевич Горбачев был последним, он меня отвел в студии и сказал, Саш, это последний твой эфир, больше твоя эта равноудаленность…

Не прокатит.

Как? Вы, Михаил Сергеевич, я … Он был прав, так оно и случилось. Но ничего, на самом деле, я ни о чем не жалею.

В позиции Анны была правда? В общем, ее дальнейший путь — это как раз отсутствие равноудаленности, это как раз страстный звон в колокола, чтобы привлечь внимание к несправедливости, которая вокруг нас. Вы с уважением относились к ее позиции?

Конечно.

Вы считаете, что в ней есть своя правда?

Конечно.

Вы просто сами так не можете?

Не хочу.

Почему?

Потому что то, что она писала, это кровью написано, это все переварено, заварено. И я на самом деле, в какой-то мере, могу вам сказать, может быть, кто-то меня будет осуждать, я на самом деле последние ее работы даже не читал, и книжки ее не читал. Я понимаю, что там написано, я знаю это, но это все равно, что взять и прочитать опять какой-нибудь роман Достоевского, который ты уже знаешь, про свою родную действительность. И вот ты еще раз берешь, и еще раз про это прочитал, и еще раз прочитал. Так же, как я недавно написал несколько слов, это нельзя назвать какой-то рецензией, по поводу «Аритмии», и опять это…

Фильм, только что… Понравился вам?

Нет, категорически. И опять вот это говно, мы не прошли от «Интердевочки» никакого… понимаете, мы показали себя в таком виде, а теперь мы там то-то показали. Ну неужели невозможно хороший сценарий написать? Там замечательная совершенно сцена, когда день рождения ее папы, и когда вот это все происходит, все хорошо закручивается, закручивается, а потом… и все вот это как-то сдувается.

У меня субъективное отношение к этому, потому что я студент мединститута, работал на «скорой помощи» три года подряд. Я, конечно, наблюдая за тем, как там показана работа «скорой помощи», я сидел вот так… Ничего не изменилось!

Не изменилось.

Ничего вообще. Максим Лагашкин, который играет этого диспетчера и руководителя подстанции, который назначенный, точно такой же был у нас, точно такие же правила, которые вразрез идут с реальностью, — не вызывать вторую бригаду ни в коем случае.

Так же дрался?

Нет, я не в той позиции был, я, к сожалению, не был врачом в бригаде, я был только фельдшером. Но как мне показалось, очень точное, камерное, пронзительное кино, актерские работы замечательные, что, конечно, заслуга еще и режиссера. Ну хорошо, можем много поговорить про «Аритмию», я все-таки возвращаюсь к тому, почему вы последние годы не рисковали читать новые работы своей супруги? Но при этом признаете, что в ее словах, в ее отношении к профессии была правда, это просто другой, по сравнению с вами, подход.

Вы знаете, да, безусловно это так. И я на самом деле, я был когда-то там чуть-чуть свидетелем, она рассказывала кое-что, но потом кто-то из ее подруг говорил, когда Ани не стало, что к ней приходили люди, которых отказывались слушать священники.

Вот так даже.

Я понимаю, о чем идет идет речь. Это ужасно, конечно. И все это переварить в себе, и найти еще какую-то силу дальше, это же все надо потом написать, это в себя вкинуть, вот это все, и потом это все вылить на бумагу. Я просто бы на самом деле, наверное, в дурдоме оказался уже. Я так говорю вам, потому что для меня это все очень, я люблю своих героев, и я переживаю всегда за них очень, и у меня огромное количество людей в друзьях моих, которых когда-то я снимал, сегодня есть соцсети, кто-то меня находит, какие-то их дети, которые, если люди уже ушли. И вот так просто… Аня так могла это делать, но это просто она горела, просто горела и сгорала, потому что это трудно так жить. Трудно, потому что все время, на самом деле я понимаю ее прекрасно, еще было очень тяжело с ней последнее время, мы поэтому как бы, мы не разводились, но просто из-за того, что… Не разводились осознанно, потому что чтобы вот это сучье, которое ее гнобило по всяким каналам, не говорило еще, не давать им аргумента, поэтому у нас совершенно нормальные были отношения. Я говорю, давай мы сделаем так, потому что я всегда буду за тебя, нет никаких вопросов, никаких проблем. Потому что она каждый раз пыталась, естественно, на мне, как на чем-то, на ком-то, что-то мне рассказать, посмотреть мою реакцию, что-то такое.

Обкатать.

Обкатать, да.

Это мы все делаем.

И это как-то, это, понимаете, я к этому времени как-то, наверное, устал уже от этого, от этих кошмаров, от того, что я это уже огромное количество этого видел. Наверное, происходит такое, знаете, с одной стороны, профессиональное перенасыщение.

Выгорание.

Да, выгорание такое. Потому что мне, я сейчас живу за городом, хотя я родился и вырос в центре Москвы, в Зачатьевском переулке, где сейчас именно монастырь, там действующий монастырь. Пытались сейчас недавно там что-то снимать, уже там, конечно, все, это золатая миля, все это холодное, детского крика не слышно, даже кошка не пробежит, уже все замуровано, и монашки бегают. И здесь, конечно, было трудно, всегда, что касается вот этого переживания твоего, когда ты находишься один, мне сказали, ты уезжаешь из Москвы, живешь в своей деревне, ты не выживешь даже одной зимы. Выжил. Уже десять зим. Понимаете, потому что тут произошло это перенасыщение, и я не могу на самом деле позволить себе вот такую столичную жизнь, сидение где-то в клубах, в барах, вот это все, это нереально для меня уже.

Последний вопрос у меня к вам вот какой. Вы девяностые вспоминаете с каким чувством?

С чувством счастья, начала, потому что я вам могу сказать, что до 1993, даже до 1994 года с точки зрения журналистики это был золотой век, золотое время, потому что мы делали совершенно потрясающие, замечательные программы, я имею в виду все, кто работал на телевидении, не только я. Но и я то же самое, у меня была совершенно нормальное, то, что сегодня называют драйв, работал, что-то делал, решал какие-то вопросы, кому-то помогал, все это происходило, то, что было расстреляно в 1993 году, и дальше все постепенно стало сдуваться, сдуваться, и конец, конечно, после 1996 году, это уже все, шарик сдулся, сдох. А до этого, конечно, вот это начало, это было замечательно, это было такое, вы знаете, ты понимаешь, что ты можешь, что ты умеешь, у тебя получается, и это все идет. Может быть, немножко, конечно, я был слишком романтично настроенным человеком, может быть…

Это такой грех, который можно всегда простить.

Ну да, потому что, как мне мама говорит, что я вам говорил, в 86 лет она серфит по фейсбуку, и у нее единственное, что она иногда с аккаунтами у нее проблемы, по-моему, их уже три там. Она забывает где, что, чего там, но все равно тем не менее лайкает, живет и переживает, и смотрит, и может смотреть, и поэтому, конечно, дай бог ей здоровья. И вот здесь для меня важно остановиться, оглянуться. Наша культовая книжка, которая была имеется в виду была культовая на факультете журналистики, когда я учился, и вот это очень часто используем это — остановиться, оглянуться. Вот сейчас оглядываемся. И сейчас я буду делать, пытаться организовать собственную школу, высшую школу журналистики, где будут работать только профессионалы, потому что вы понимаете…

Преподавать, в смысле?

Преподавать, да. Вы понимаете, что очень часто сейчас мы видим, как этими школами руководят люди, которые сами ничего не сделали. И иногда, когда я вижу какие-то приглашения людей, вот здесь преподаватели такие-то такие, я понимаю, что этих людей, которые там будут преподавать, их самих еще надо учить. Имеется в виду искусство интервью и репортажа,там есть много всяких вещей, о которых мы с вами можем говорить бесконечно, потому что вы работающий человек, ну и я тоже действующий, поэтому вот сейчас, конечно, у всех такое ощущение… У меня очень много людей, которые просят это сделать. Они говорят, Саша, ну сделай, наконец, нормальное, для того, чтобы можно было это делать. Я думаю, что сделаем.

Я, во-первых, желаю удачи.

Спасибо.

Во-вторых, когда все сложится, может быть, придете к нам открытый урок провести, прямо на телеканал, со студентами. Мы с удовольствием это покажем.

Видите, и сегодня я пришел не один.

Уже студенты есть. Спасибо.

Спасибо вам, что вы их приняли. Мы сейчас после…

Поговорим.

Поговорим с ними хотя бы…

Есть что им рассказать.

А мне потому что очень важно, чтобы это не просто были слова, а чтобы конкретно они побывали здесь, пощупали ваши стены. Спасибо вам.

Александр Политковский был сегодня гостем моего цикла программ «Как все начиналось». Спасибо вам за то, что смотрите телеканал Дождь. Пока.