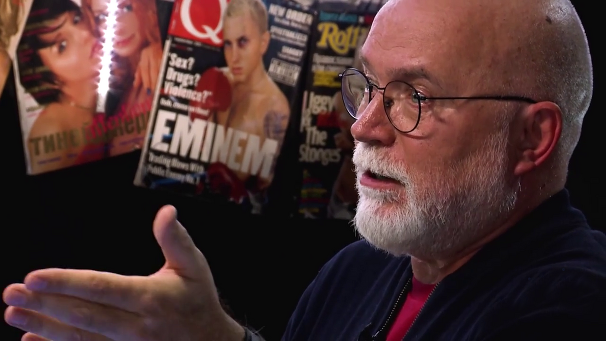

Режиссер Юлий Госман рассказал Михаилу Козыреву о том, как утихомиривал особо буйных в Госдуме и пришел на выручку Ельцину, будучи главой «Дома кино».

Юлий Соломонович, спасибо, что навестили. Девяностые ― это привязка расплывчатая и условная, такая нежесткая. Поэтому я бы начал наш разговор с абсолютно забытого словосочетания «Межрегиональная депутатская группа».

Если позволите, я бы начал раньше.

Давайте раньше.

Дело в том, что мне кажется, что все эти девяностые, ― и не важно, как их называть, лихими, или для кого-то золотыми, или для кого-то свободными, или для кого-то радостными, для кого-то горестными и несчастными, к сожалению, много было таких, ― но всё это начиналось в конце восьмидесятых.

Дело в том, что я тогда работал директором Центрального дома кинематографистов. Так случилось, что на V съезде, ― а собственно с V съезда кинематографистов, как считают некоторые, во многом началась вся эта перестройка.

У меня мама же кинорежиссер, документалист. Мы сидели и смотрели всё лайв просто вообще.

Да.

Мама, во-первых, испытывала дикую гордость, что именно кинематографисты всё замутили, но надо сейчас сегодняшнему зрителю объяснить, что это было.

Вы знаете, я не сторонник объяснений. Вот я сейчас смотрю иногда какие-то… Я не смотрю какие-то большие федеральные политические программы. Я регулярно Дождь смотрю, «Эхо» слушаю, еще какие-то там приятные, интересные источники, интернет.

Настолько возмутительно говорят о многом, настолько омерзительно, лживо и подло ведут себя некоторые господа, товарищи, коллеги и бывшие друзья в эфире, что спорить, опровергать, кричать «Да что вы! Он не убил, пожалейте, люди добрые!», мне кажется, даже просто как-то стыдно.

Потому что была эпоха, когда было страшно, в эту эпоху я не жил. Потом была эпоха, когда было стыдно. Сейчас я даже не могу что-то сказать.

Бесстыдно.

Просто у меня совершенно нет никакого желания…

Нет, в данном случае я просто фактуру спрашиваю, потому что в сегодняшнем дне невозможно представить, что у кинематографистов существовал такой мощный и влиятельный орган, к которому люди прислушивались, что он мог стартовать даже процессы политические какие-то.

Это даже не орган. Там стартовало всё сразу и везде. Опять-таки, я прошу прощения за практически суперпошлое, банальное и тривиальное сравнение, что весна, почки, вот все, раньше или позже на деревьях лопаются почки, но это действительно было так. Я это помню как сейчас. Вообще интересно, казалось бы, длинная, большая жизнь, много чего было интересного и не интересного, но я помню гораздо лучше прошлое, чем настоящее. Может, такая аберрация памяти.

И тогда была атмосфера вообще невероятного подъема. Еще не пахло всеми событиями, которые называются лихими или золотыми, но уже всё вокруг дышало. И когда собрался V съезд кинематографистов, он-то не имел целей ни свержения какой-то власти, ни борьбы конкретно с чем-то. Просто люди хотели свободы, то есть свободно жить хотя бы в собственном союзе.

Но это настолько было необычно, настолько это было здорово, задорно, резко, дерзко и непонятно, что вдруг это приобрело характер вообще социального явления. Точно так же, например, родилась очень вскоре «Ника», которую мне секретариат, в который я вошел, поручил мне как директору, который пришел на работу в Дом кино в 1987 году…

С «Никой» ― это отдельный раздел.

Я к тому, что эти волны все… Вот когда съезд кинематографистов произошел, то я не участвовал в съезде вообще. Я тогда только-только приехал в Москву, только-только там осваивался, приехал. Это было ощущение, что вот просто распахнули двери, и всё произошло.

Кого вы помните из тех людей, которые там выступали?

Слава богу, очень многие живы и здоровы. Я всех помню, всё помню. Многие изменились, многие остались. Там были Элем Климов, Андрей Смирнов, Сергей Соловьев, Андрей Плахов. Этот список достаточно большой, и я бы советовал, кому это интересно, почитать, посмотреть, потому что ни в одной передаче, ни в ста передачах этого не рассказать. Для этого нужен, условно, какой-нибудь Лев Мамедович Толстой, какой-нибудь другой, чтобы через сто лет об этом написать «Войну и мир».

Я не перечитывал расшифровки этих заседаний, потому что я помню, что это для меня было тогда совершенным, невероятным откровением.

Вы были молодой. Сколько вам было тогда лет?

Я 1967 года, я уже давно не молодой.

Ну всё равно.

Это 1987?

Да.

То есть мне было тридцать.

А нет, уже старенький, уже пожилой. Надо сказать, что так время быстро проскочило…

Нет, двадцать. 1967, 1987. Двадцать.

А, двадцать. Тогда странно. В двадцать лет я бы интересовался другим, надо сказать.

А я успешно совмещал.

Студент, красавец молодой.

Слушайте, прекрасная, замечательная пора, и поэтому все революционные начинания будоражат воображение и кипятят кровь!

Но это действительно. Во-первых, я считаю, все люди молодые, если они хотят быть молодыми, и так молодыми, к сожалению, они уезжают. Не важно, тебе 101 год, как Зельдину, который был молодой.

Но это действительно было что-то необычное. И почему я на себя перешел? Не потому что понимаю: у вас по плану будут вопросы разные. Но это очень интересно. Потому что никоим, никаким и никогда образом не мог бы я стать директором Дома кино, который был партийно-резервно-пенсионным местом для какого-нибудь первого секретаря райкома партии Москвы, для какого-нибудь генерала. Это было очень престижное место, утверждаемое номенклатурой. И Соломоныч из Баку ― это никак не вписывалось. И напрямую это не вписывалось.

Съезд создал секретариат. Они искали директора Дома кино. До этого был хороший дядька, партийный номенклатурный работник, но он был далек не только от новых веяний, но даже от старых, культуртрегерских. А я был очень активный общественный деятель. Рустам и Алик Шейн меня, значит, кооптировали в совет Дома кино.

А я вообще всю жизнь занимался общественной работой, потому что никуда не пускали. Было известно по правилам, что есть ограничения по карьере.

Квоты.

А вот здесь общественная работа. Так был КВН создан и много-много чего. Ну очень я много чего делал в Союзе. Они сидят в секретариате и говорят: «Слушайте, нужен директор Дома кино. А давайте Гусмана назначим». Это то же самое, что сейчас вам говорят: «Давайте Козырева в космос направим». Вот именно так просто.

Это Андрей Смирнов, да, сказал? Или Шейн?

Или Андрей Смирнов… Нет, Алик Шейн, царствие ему небесное, меня просто предложил в совет ввести. Я шел по коридору, Рустам говорит ему: «Алик, привет!». А я рядом шел. «Вот такой активный парень, вводите его в совет». Меня взяли в совет. Через два года я стал не скажу что душой, но каким-то кусочком тела совета Дома кино.

Но представьте, секретариат. Это же запускается процедура. В инстанции, потом инстанции на это дают ответ, утверждает бюро горкома партии Москвы.

Всё это вечное, вечное…

Это ужас. А они говорят: «Давайте его изберем». И избрали меня так. А после этого написали письмо. А инстанция ― этого, может быть, даже вы не знаете ― никогда не пишет «нет», никогда не писала «нет». Они вообще ничего не отвечают. Если инстанция не отвечает на просьбу послать Козырева в космос, это означает «нет». Они следов не оставляют. Нет, серьезно, не оставляют. Они не пишут потом, так сказать, почему нет. После Сталина, который писал «расстрелять», никто ничего не пишет. Сами догадайтесь, не отвечают ― значит нет.

И целый год я жил в Матвеевской. Дом творчества, Дом ветеранов кино.

Да.

Жил в Матвеевской. И целый год они меня не утверждали. И Элем, а потом Андрей Смирнов, он целый год звонил туда. И наконец однажды надоел, я так понимаю, и ему сказали (а я слышал по второму телефону): «Что же, если тебе так нужны евреи, что, тебе своих евреев в Москве мало?».

Ему так сказали?

Да.

Без экивоков.

Да. Это был первый случай, когда мне напомнили про мое, так сказать, происхождение, потому что в городе Баку, откуда я приехал, прожил там всю жизнь, там и папа, и мама, и бабушки, и дедушки, и прадедушки… Могу сказать, что никогда нельзя было себе представить. Был действительно город такой, в котором…

Вопроса такого нет вообще!

Не могло возникнуть вообще. Заочно ― да. Нет, кто-то мог сказать про кого-то, люди же люди, как говорил Булгаков.

Короче говоря, несмотря на это, когда год прошел, меня утвердили и даже дали мне квартиру. Это отдельная история, которая требует целого романа, как это всё получилось. Но в двух словах, просто чтобы вы понимали: они ошиблись, впервые ошиблись бумажкой и пропустили слово в «выделить разрешение на кооперативную квартиру». Получилось «выделить квартиру».

Я по наущению моего друга из московской ― тогда была не мэрия, а моссовет ― отнес на заседание старых большевиков эту бумагу. Где была вот такая кипа разных бумаг «кооперативная», «кооперативная», и сверху листочек «простую квартиру». Было ясно, что не пройдет, но я рискнул, пошел, отнес.

Сидели старые большевики, очень такие действительно старые люди.

Делили квартиры.

Нет-нет. И они мне говорят: вот, понаехали тут. Ну, по-другому сформулировано, но так. «У нас здесь рабочие ждут десятилетиями квартиру, а вы здесь это… Мы тщательно рассмотрим ваши документы!». Я понял, что никаких шансов нет и спокойно ушел ждать через месяц вызова. Пришел, они мне говорят: «Да, мы всё проверили, вам полагается квартира». Они даже не открыли эту папку.

Чудесно.

Знаете, как раньше, кому в тридцатые годы говорили «За вами ночью придут», очень редко кто убегал. Знаете, да? Они все ждали, чтобы оправдаться.

Да.

А кто убегал, практически не искали.

И вот так я… В общем, это другая, личная история. А общественная история, что там, и на моем примере ― почему это интересно. Это маленький пример, утлый пример, такой совсем отдельного человека. Но вдруг получилось, что из этих отдельных человеков, человечков, людей, людишек ― это и есть революция.

Сегодня об этом еще не говорят. Да, приватизация, такая или сякая, хотя никто не знает, какая она должна была быть, задним числом все объясняют. И было сделано много ошибок, и много прекрасного. Не предмет этого разговора. Но то, что всё дышало здоровьем человеческого духа, понимаете, что всё было… И эта знаменитая фраза в КВН «Партия, дай порулить», если вы помните.

Да.

И все эти эпизоды, которые сейчас стали вот такой историей. Сегодня признано хорошим тоном ругать девяностые.

Снисходительно к ним относиться вот так.

Нет, и ругать.

Ну, и поливать грязью, конечно. Это зависит от градуса зрения.

Причем очень странно, что все сегодняшние соловьи и прорабы не той перестройки, а нынешней «надстройки» все вышли оттуда.

Более того, что меня более всего раздражает ― большинство из них обязаны жизнью своей вообще изменившейся тем временам.

Это в прямом смысле. Мне сейчас не очень хочется о них вспоминать, о них говорить, но я с этими людьми, сегодняшними оголтелыми врагами вот той свободы, или той жизни, или тех событий, или того времени, мы вместе стояли в прямом смысле на баррикадах и в переносном смысле на трибунах и митингах. Потому что Дом кино стал тогда центром вообще общественно-политической жизни.

Что там было? Опишите, пожалуйста.

Вообще трудно даже себе представить, как это было, с чего начиналось. Дом кино всегда был вкусным, жирным местом, зал на 1080 мест. И главное его было радостное качество ― это премьеры зарубежных фильмов иногда, куда попадали в основном не кинематографисты, которым было не особенно интересно, а их маникюрщицы, стоматологи.

Парикмахерши.

Да. Это было такое, значит, их место.

Когда я впервые попал в Дом кино, а это, по-моему, я даже вам рассказывал. Или нет. Я на Высших курсах учился и приехал в Москву в мастерскую. Дело было в 1972 году, в 1971. Я приехал в Москву и пришел первый раз в жизни в Дом кино. Я не знал, что буду потом 16 лет его директором, естественно, он только открылся. Новое это здание, волшебное, огромное.

Вхожу, и мне дали пропуск на одно лицо по удостоверению. Я чуть опоздал, поднимаюсь по лестнице, а там был фильм какой-то. И там дверей нет (сейчас тоже, по-моему, нет), там шторы такие плотные закрывающие. Со стороны экрана вход в зал в Доме кино. Я вижу экран под таким углом, что я ничего не вижу, там только мелькает. И вижу огромный зал, где сидит цвет такой…

Советский.

Богатые, красивые, ухоженные люди, над ними чуть дрожит луч аппарата. И с экрана доносится что-то по-американски такое. И бесстрастный голос переводчика говорит: «Нет, мать твою!» ― только всерьез ― «Я тебя…». Матом переводят один в один! И даже один в два! А я из Баку приехал, там вообще никто при женщинах матом…

Нельзя!

Сидят женщины, дамы! Это был фильм замечательный «М.Э.Ш», помните, про военный госпиталь в Корее?

Да, это культовый фильм.

Это великий фильм. Там всё вот такое, «фак ю»…

«Что ж ты, говнюк такой, да я ж тебя…!».

Какой говнюк, побойтесь бога? Камеры взорвутся, вас закроет Роспотребнадзор, Пожарнадзор. Вот канал, вас сожгут.

Это был Кирилл Разлогов, нынешний профессор, директор института.

Да-да.

Уважаемый большой человек, который был молодой тогда киновед.

Переводчик.

Переводчик. И вот фильм переводил. А тогда было высшим шиком для своих переводить…

С матом.

Даже не с матом, а без цензур и цезур.

Да.

Вот как есть, так и переводить. В общем, когда я это услышал, я понял: я попал в этот невероятный мир! Это вообще невероятно!

Это мой пропуск в рай!

Ну, не в рай, но куда-то очень близко, хотя бы поближе туда.

И вообще так множество историй, но главная история в том, что… Я не скажу, что я был или есть либеральных взглядов. Я вообще это не очень понимаю. Я просто считаю, что, не знаю, черное есть черное, белое есть белое, колбаса ― это переработанное мясо, бывает соевая колбаса. Но когда мне кто-то пытается объяснить что-то, называя кого-то там хунтой или колбасой, я всегда немножко вздрагиваю.

И так получилось, что в то время вся страна была ― назовите это либеральной, назовите это свободолюбивой, назовите ее ждущей свободы, ждущей этот ветер перемен. Возможно, так казалось, и как выяснилось, так казалось.

Я не согласен с тем, что это казалось.

Оказалось, что казалось.

Оказалось в конечном счете, да.

Наши чекисты, они все были провозвестники перемен. Там и Бобков работал у Гусинского, тогда это было так.

И там не было никаких сомнений, что мы вступаем на эту замечательную дорогу. И Дом кино ― там были разные вечера. С Виктором Ивановичем Мережко, председателем правления, мы придумывали уникальные вечера. Первый вечер Солженицына в истории вообще, открытый вечер. И потом еще так было опасно, что Андрей Смирнов под своим свитером, под водолазкой к Наталье Солженицыной увез в Вермонт кассету с этим вечером.

Под рубашкой?

Да, под водолазкой. Потом вечер в защиту Литвы. Виталий Товиевич Третьяков тогда был либеральный и очень смелый человек, он организовал первый вечер с устрицами, какой-то юбилей «Независимой газеты». Впервые в жизни привезли из Франции устрицы, и в Доме кино стояли столы, открывали свежие устрицы. Я тоже впервые их увидел.

Смешно говорить про эти устрицы, там всё было впервые. Там были потрясающие вечера, висели на люстрах господа слухачи и мне часто звонили и говорили: «Что такое? Что это вы делаете? Почему относитесь лучше к Ельцину, чем к Горбачеву? Юлик, в чем дело?». А я всегда отвечал одну и ту же фразу: «Извините, я простой директор Дома кино. Дайте приказ, напишите, да я их просто выкину вниз головой».

Результатом этого было, что в июле, когда Дом кино был закрыт и стулья частично были размонтированы для какого-то там ремонта, для пола, там чего-то, мне позвонил Ельцин, которого я знал. Там все друг друга знали в то время.

Нет, все-таки опишите мне с чуть-чуть большими подробностями. Мне ни разу не звонил президент страны.

Еще не было никакого президента. Это был 1989 год.

А, да.

Еще он не был президентом. Это Межрегиональная депутатская группа создавалась. Более того, поскольку я входил, ― «И об этом сейчас можно сказать уже вслух», ― сказал Штирлиц, ― я действительно входил во всё это, я был очень близким человеком Егору Тимуровичу Гайдару. Ну, не близким, мы работали все вместе, я много кому помогал и очень был счастлив, что можно было помочь.

И там создавались в Доме кино, поскольку было известно, что Союз кинематографистов ― самый свободный союз в мире, там создавались всякие структуры. Гавриила Попова там. Все-все были у нас, мы помогали всем, и Союз кинематографистов, и Дом кино делали всё, что возможно.

Что значит создавались? Они в зале делали какие-то совещания или что?

Ну да. Получить площадь тогда… Ну вы же сами знаете по своей телевизионной структуре, как трудно, когда вас жмут, да?

Да.

А там вообще невозможно было никуда. Когда они приходили, мы им давали какие-то помещения, организовывались. Куда идти? В Дом кино, там Смольный такой, штаб революции. Но пока что это провозвестник штаба, предвестники дел.

И мне летом, когда все уже в отпуску, звонит Ельцин. Я не могу сказать, что я знал его очень хорошо, но, конечно, знал. Он говорит: «Юлик, нас отовсюду выгоняют», ― это был июль месяц. ― «Мы создали Межрегиональную депутатскую группу, несколько сотен человек, и нам не дают никакого помещения. Нам надо провести съезд. Ты можешь нам дать Дом кино?».

Я говорю: «Борис Николаевич, никаких вопросов здесь вообще нет и не может быть, но Дома кино сейчас нет, он закрыт, люди отпущены в отпуск и даже мебели нет». Я вижу, он там заскучал на той стороне телефонного провода, и говорю: «Ну дайте мне два дня, я расскажу вам, что можно сделать».

Я позвонил, попросил обзвонить, найти всех, кто из Москвы не уехал, собрал их и сказал: «Готовы ли вы поработать бесплатно, отозванные из отпуска, для революции, для свободы?». Ну, я не так пафосно говорил, как-то так сказал. Все согласились, ни один человек, ни одна уборщица, все согласились, все, 100%. Потом эти же ребята, главный администратор, все вместе со мной мебель эту затаскивали, ставили. Мой друг Виталий Пименов, который тогда был замдиректора, он бывший полковник, он и солдат привез, в общем, эксплуатировал. Я позвонил Ельцину, сказал. Я не напрямую ему позвонил, я даже не знал его телефона, попросил его секретаря: «Передайте Борису Николаевичу: всё в порядке, мы вас ждем в гости».

И вот в июле 1989 года состоялся этот великий съезд Межрегиональной депутатской группы, в память о котором у меня на стене ― я пока в музей его не передавал ― висит письмо благодарственное от Бориса Николаевича Ельцина №001. Именно там написано 001. «Благодарим коллектив», всё такое, и мне там приписка от руки. Когда-то, может быть, была какая-то польза, сейчас, может быть, даже вред, не знаю. Но мы этим были очень горды и счастливы и очень много помогали потом Ельцину. Мы не были против Горбачева, мы просто были счастливы, что можем в этом участвовать, что-то делать.

Меня, Юлий Соломонович, всегда не оставляет вопрос, на который я не могу никак найти ответа. Вот эти два лидеры страны, которые вечно во всех социологических опросах нынче оказываются двумя в самом конце списка любимых лидеров страны, Михаил Сергеевич Горбачев и Борис Николаевич Ельцин. Я их одинаково уважаю и одинаково им благодарен, каждому в отдельности, за то, что произошло в моей жизни. Меня всё время мучит, почему они никогда не могли пожать друг другу руки и договориться.

Неправильно сказать «никогда». Но вообще сейчас вы сказали главное. Во-первых, я согласен с этим резюме, что благодарен им обоим. Я очень хорошо их знал. Вот сейчас поздравляли мы Михаила Сергеевича с 86-летием. До сих пор я стараюсь, где могу, приглашать и встречать Наину Иосифовну, очаровательную, замечательную Наину Иосифну Ельцину. Я знал Раису Максимовну, Горбачевы бывали у нас в Доме кино.

Когда есть огромное количество фотографий, мероприятий, трудно объяснить, какой был тогда Дом кино, где каждый вечер, у нас не было ни одного вечера, куда ни стремилась вся Москва. Это сейчас даже глупо рассказывать через сто, через тысячу лет, но это было так. И вечер был Горбачева.

Мне кажется, что там так всё крутилось, так всё горело, столько сил было разновекторных приложено и столько разных интересов было невозможно учесть, был такой маленький опыт…

Короткий по продолжительности в смысле.

И короткий опыт. Эти гигантские тектонические силы, простите, потому что нельзя говорить об этом. Что же жители, когда было извержение, не вышли, залило лавой, все погибли? Когда так развиваются события, они развиваются как chain reaction.

Как цепная реакция.

Вот цепная реакция это называется. Я просто это видел, не было вообще понятно, эти все люди были примерно те же и говорили все одно и то же. И Советский Союз нужно было и можно было сохранить, но одновременно невозможно было.

Там так получилось, что там не было чьей-то правды. Я могу сказать как живой свидетель, правда, я свидетель а) пристрастный, б) конечно, я не вижу всю эту картину спектральную в целом, потому что, условно говоря, Анатолий Борисович Чубайс, предположим, Геннадий Эдуардович Бурбулис, помощники Горбачева ― они видели, видят и помнят эту картину более широко, потому что они были на вершине или около вершины. Я был у подножья, но тоже эта лава до меня докатывалась, тем более что кругом все сидели у меня в кабинете или у нас в буфете.

И я не могу ответить на вопрос ни вам, ни себе, ни телезрителям. Потому что я читал про это очень много справедливого и несправедливого, умного и глупого и про их характеры, и про ситуацию, и про мнительность. Но поскольку история не имеет сослагательного наклонения, можно сказать только одно: что очень грустно, что Груши не успел к Наполеону, Эммануэль Груши.

Ватерлоо, да.

И очень грустно, что действительно сломалась великая страна, которая могла стать Европейским Союзом как минимум.

Да.

Вы знаете это. Конфедерация, были документы готовы. И может быть, действительно, Ельцин не хотел, потому что он хотел того-то. Сегодня мы не сможем этот эксперимент поставить. Поэтому я всё больше склоняюсь к тому, что прав Невзоров, так отзываясь об истории, потому что если мы не помним и не можем вспомнить, что было 25–30 лет назад, как? Не 200, не 300, не Хаммурапи, не Эфиопия. Как так?

Да.

Миша, мы все были живы, были там, были рядом! И до сих пор я со всеми говорю. И ничто меня не убеждает, я всё читаю и говорю. Ни врагов, ни дураков, ни подлецов, ни лгунов, ни мистификаторов и ни мифологов. Просто то, что реально я видел. И я не могу это всё. Я их спрашивал сто раз. Я задавал простые вопросы, например, задавал вопросы Гайдару. На совещаниях говорил: «Самые страшные годы ― девяностые, давайте в этих диетических столовых ― а их было много по Москве ― откроем бесплатные столовые и будем кормить по студенческому билету и по пенсионному удостоверению людей, которые совершенно не могут».

Остались без средств к существованию.

Все были «за» ― ничего не происходило. Были, конечно, потеряны рычаги управления. И конечно, это было тяжелое время.

И еще сопротивление оставалось, я уверен, большого количества номенклатурных работников.

Могу сказать, что я лично ― опять-таки со своего шестка ― не видел какого-то огромного сопротивления. Это была просто разность потенциалов и абсолютный непрофессионализм людей, которые пришли в мир высокой политики. Они были умные, они были иногда очень умные. Мы, могу сказать, были очень яркие, были звездные и замечательные.

Но это был огромный квартет, это был симфонический оркестр по басне «Крылова», понимаете?

Да.

Там была не одна мартышка, мишка, козлюшка и петушка, а это был большой симфонический оркестр замечательных музыкантов (может, не замечательных). Вот все сегодня… и опять, ни одной фамилии не скажу, потому что меня тошнит. Этот у нас такой политолог ― да он же был у нас мальчиком, не скажу что на побегушках.

Кофе приносил.

Морально кофе, да. Или этот известный экономист, а он был 18 в очереди, понимаете? И не потому, что они не должны были сделать карьеру или не должно было время измениться. Конечно, они стали большими, толстыми, гладкими, богатыми молодцами, но никакого объяснения нет, потому что это была эпоха лихих, да.

Ну а как можно себе представить развал, разрыв связей экономических, политических, человеческих и культурных связей гигантской империи, или страны, или державы, которые остались… Например, многие республики, ―опять не хочу их называть, потому что не имею права свое мнение так высказывать, ― ни сном ни духом не хотели уходить из СССР. Об этом вообще никто не думал. Но когда выяснилось, что все могут уйти…

Тогда надо, наверно! Ну если все выходят, тогда надо, может?

Хотите? Куда уйти? К вам, Козырев, студия Online, больше, чем Дождь, с аппаратом, с охраной, я президент. Понимаете? Что же вы будете нет-нет? «Я так люблю Синдееву и Дождь», а все уже ушли, никого не осталось, с нами оператор один сидит и то складывает аппаратуру.

И, конечно, я их сейчас осуждаю как абсолютно такой дилетант, непрофессионал, не историк, не политолог, но я был депутатом Государственной Думы.

Что я и хотел спросить, у вас же было хождение по мукам.

Я был зампред комитета по геополитике! Такое модное слово.

Да.

Куда меня моя партия…

Это 1993–1995.

Да. Во-первых, в Думу меня и еще двух моих коллег пригласил Гайдар, потому что мы очень здорово работали на выборной кампании, практически всю мы ее сделали. Опять же говорю, Чубайс, Бурбулис ― это были вожди. Но тогда не было вождей, не вождей, там всё было такое, союз нерушимый людей каких-то очень даже свободных.

И вот три номера нам отдали, и мы пришли в Думу. Нужно сказать, что два года я там провел, я в жизни до этого не встречал такое количество одновременно несимпатичных людей. Я раньше резче высказывался, сейчас скажу «несимпатичных». Кроме нашей партии, «Яблока» и еще кого-то, там было такое количество абсолютных неприятных, глупых, в общем, несерьезных людей.

И там вся жизнь была борьба, потому что Егор Тимурович сказал: «Нет, мы будем писать законы», а я, так сказать, не очень привык и умел писать законы. Я поэтому занимался тем, что я воевал. Каждый день ― там был Саша Осовцов, мастер спорта по регби ― мы шли просто к микрофонам, которые были стоячие такие.

В зале.

В зале стояли.

Включенные, да.

И мы шли и сражались.

На войну.

И есть столько замечательных… позовите меня, я вам книжку надиктую. Такие были истории, такие были удивительные происшествия с нынешними лидерами общественного мнения, партийных фракций и прочее. Это было удивительное время.

Ну какой-нибудь пример можете вспомнить?

Такой пример. Это, может, кстати, не очень смешно будет. Я же врач-психиатр по первой специальности.

Это я всё время держу в голове.

Однажды опоздал на заседание. Я часто прогуливал, простите, но раньше-то не было таких строгих мер. Было много дел, я оставался бесплатно работать на общественных началах директором Дома кино. И я приехал, я там воевал с одним таким… Там был Марычев, покойный, к сожалению, ныне человек. Он был такой совершенно смешной человек из Санкт-Петербурга, Ленинграда тогда. Он надевал то женский бюст накладной в зале… Он известный был тогда человек. Он был в ЛДПР.

Извините, пожалуйста. Это буквально он надевал?

Буквально. Да, он что-то хотел сказать и надевал на себя розовый, знаете, резиновый накладной бюст женский и ходил там в нем, в зале стоял. Это всё описано.

Как-то вот эти яркие страницы отечественной политики прошли мимо.

Их такое количество, Миша, поверьте.

А, я понял, почему. В это время я учился в колледже в Америке, поэтому меня здесь не было.

Аа, экскьюз ми!

Да. В вынужденной эмиграции был.

Энтшульдиген зи мир битте. За эту нашу жизнь.

Вот. И мы с ним часто пикировались. Я надеюсь, что я не проигрывал эти бои, но неважно. Шло пленарное заседание, и он вылез и кричит, опять кричит про нас, про нашу фракцию разные неприятные слова. А я когда-то, когда он однажды буйствовал, встал, дождался своей очереди и сказал: «Вы успокойтесь».

Он говорил: «Я такой-то, представляю партию независимых того-то из Ленинграда, предположим, Санкт-Петербурга». А я встал: «Я такой-то, представляю ассоциацию независимых психиатров. Я вам обещаю, если вы будете так себя вести, сейчас приедет скорая психиатрическая помощь, вам сделают укол, и вам сразу станет легче». Все «ха-ха-ха».

И он встает посреди пленарного заседания, этот мальчик. Весь зал полный. А я шел по коридору и по телевизору ― там такие дисплеи стояли, может, сейчас тоже стоят.

Да.

Наверно, сейчас лучше. И он встает и говорит: «И где этот мой врач, где же этот Гусман? Он не ходит!». И открывается в гробовой тишине большая дверь, я вхожу с портфелем и говорю: «Врача вызывали?».

Хорошо!

Это известная была история. «Латынь из моды вышла ныне: так, если правду вам сказать, он знал довольно по латыни, чтоб эпиграммы разбирать». Все эти события покрылись патиной, флёром уже быстро, мгновенно, в какой-то туман, паутинкой такой какого-то времени. Они несмешно звучат. Эти бои уже закончились. Проигравшие нашли место в обозе где-то, хромают, на сеновале.

Иных уж нет, а те далече.

Да, нет многих победителей. А сегодняшние лидеры общественного мнения, борцы и партийные бонзы, те, кто ой-ой-ой.

Несколько минут у нас осталось до конца. Давайте еще вспомним про программу «Тема». Как я понимаю, вы же заняли это место сразу после…

Не сразу.

Был период в несколько месяцев.

До меня была дама одна, потом еще один человек какой-то был не очень удачный. Потом мне Андрей Разбаш, замечательный был продюсер «ВИДа», человек замечательный, умница. Он мне говорит: «Давай попробуй вести „Тему“».

После Влада Листьева. То есть после других.

После двух этапов. Я говорю: «Понимаешь, как? Я не готовился». Он говорит: «Вот возьми эту тему, попробуй провести безо всякой подготовки». И я вышел, провел вот эти ток-шоу в эфире без ничего, без экранов, без подсказок. И через два дня я ему звоню, говорю: «Андрей, очень большой позор?». Он говорит: «Да нет, мы тебя поставили в эфир как пилот, всё».

И вот после этого почти пять лет, четыре с половиной года на Первом канале во вторник выходила программа «Тема» в эфире прямом. И надо сказать, что мы там так ее придумывали, мы столько… Не было ни одной программы, помимо того, что там были все нынешние министры, нет такого известного сейчас человека. Я даже предлагал недавно Эрнсту: «Давай попробуем сделать, возьмем те двадцатилетние программы и эти, новые».

Хорошая мысль, да.

И этих снова людей. Потому что тогда, значит, Шойгу был министром МЧС молодым. В общем, посмотреть. Там много чего было. Мы делали пролог обязательно. Если про трюкачей снимали, то я прыгал с крыши «Останкина».

Нормально.

Вставал внизу и говорил: «Ну всё же нормально». Там были трюкачи, которые прыгали, чуть не разбивались. Как Бельмондо в кино, всё это. То есть там множество. Мы звонили в открытый эфир, звонили в секс по телефону. В первый раз в жизни я разговаривал, краснея.

Это, по-моему, была служба Андрея Васильева. По-моему, они открыли секс по телефону.

Это я ничего не знаю, просто был известный телефон. Я туда позвонил в зале, и когда она стала говорить этим голосом: «Да, я становлюсь такой», я дал отбой, я испугался, потому что мне было стыдно сидеть. У нас был Чумак, такой человек…

А, это замечательный народный целитель-шарлатан-тире…

Он был богом! А я психиатр.

Конечно, это же ваша тема.

Экстрасенсы!

Вы можете себе представить? Мы с мамой отдыхали в Доме кинематографистов в Репино, и я выхожу днем и вижу, как весь вестибюль замер, стоят рядами эти банки с заряженной водой.

Вот!

Сидят все эти кинематографисты, и он их заряжает через экран!

Но я должен сказать, что больше, чем политические шоу, я ненавижу эти шоу экстрасенсов.

Чуть больше, да.

Потому что это уже преступление. Это хуже гомеопатии в тысячу раз, они верят.

Чудовищно то, что они дают не обоснованную абсолютно надежду.

Экстрасенсы все или жулики, или наивные, или шарлатаны, или дураки.

Градация.

Ничего не доказано. Когда ты веришь, там еще вера есть, но это наивный человек, который может верить. Вот сейчас мироточит статуя.

Бюст мироточит у нас, Николая II.

Впервые бюст замироточил. Бывает. Так вот, он был у меня на программе.

Очень интересно, Чумак к вам рискнул прийти.

Да.

Он не знал, что вы профессиональный психиатр?

Не знал, но дело не в этом. Тут ничего не было, я не хотел с ним ругаться, я вообще никогда не люблю ругаться без повода. Как капитан КВН, я очень тренированный для того, чтобы скандалить. Я и в Думе никогда не хотел бы ругаться, просто когда вокруг тебя море неприятных людей, тебе нужно в этом море выплывать.

Комфортно, беседуем. И он рассказывает о том, как в деревне какой-то вазелин заговаривает, наговаривает, не знаю, как там. Он из этого вазелина делает специальную мазь силой внушения. В таком-то колхозе (называет) вымя мазали коровам, и коровы увеличили надои молока! На полном голубом глазу, с авторитетом, глядя мне в седые волосы, в глаза он говорит про надои.

Что его мазь начала увеличивать надои от того, что ее втирали в вымя!

Надо было мазью потереть вымя заговоренное. Это вам «хи-хи-хи», а он мне говорит серьезно. И я стал вести себя нехорошо.

Вас сорвало.

И он тоже на меня наорал, обиделся и ушел из кадра. Это всё осталось и пошло в эфир. Вот так. Но, к сожалению, сейчас нет возможности из кадра убрать много людей неприятных. Я думаю, что время постепенно всё расставит по всем кадрам.

С высоты сегодняшнего дня как вам кажется, в чем принципиальное отличие того времени от нынешнего?

Это даже как-то…

Это очевидно, но тем не менее мне кажется, что это надо проговаривать.

Это длинное исследование, это длинный исторический анализ. Я даже не смогу сказать. Всем. И тем, что мы живем сейчас лучше, и магазины полны, и веселья немерено, и Москва украшена, как ярмарка беспрерывная, беспрерывный Новый год в Москве, хотя даже солнце светит. И люди за границу ездят. В общем, всё другое совсем.

Но мне кажется, что воздух тот свободы, если его можно так назвать, сдулся, пропал. Его нет. И это очень грустно, потому что я часто понимаю и охотно сочувствую любым поступкам. Да, нужно, чтобы была дисциплина, иначе вы все разбежитесь кто куда.

Все развалится.

Нужно, чтобы у вас был план передач или чтобы оператор знал фокус, а свет был выставлен правильно, иначе придут люди, поломают, и будет такое, ну как в Зимнем дворце.

Но я не очень понимаю, когда такие стоят тормоза и такие стоят ― одна педаль в газ утоплена, другая педаль в тормоз утоплена, и это всё ревет беспрерывно. Когда какого-то несчастного Дадина куда-то сажают, а потом выпускают, да, я просто не понимаю. Это делают умные люди, это же кто-то делает. Это всё во вред. Правительству, президенту, партии, профсоюзам, комсомолу это всё во вред.

Почему же вы думаете, что это не с их участия делается?

Может быть, с их участия, но это тот энтузиазм, который вреден. Я подчеркиваю, не надо выставлять фокус покруче, не надо дать еще больше света. Понимаете, не нужно эти педали, потому что кому-то выгодно, важно показывать, что здесь такой заговор.

Очень хорошо кто-то подчеркнул, что главная беда нашего времени ― это большое количество высокомотивированных низкоквалифицированных профессионалов.

Да, но здесь при этом еще есть такое ощущение, что мы окружены, на острове.

В кольце врагов.

Кругом враги, внутри враги.

Внутри враги теперь уже, да.

А я должен сказать, что никогда так лучше не жилось, никогда так вкусно не елось, никогда не было столько суши-баров и ресторанов грузинской кухни.

Я абсолютно за то, чтобы дети играли в «Зарницу» и разбирали автоматы, я сам обожал «казаки-разбойники» и бегал с деревянным пистолетом, мы стреляли от акации зелеными шариками. Очень хорошо. Но давайте еще играть в портних, корабелов, филателистов, юных врачей, как было во Дворце пионеров. Там был кружок военного дела, но давайте еще.

Я за то, чтобы давать отпор врагам, вражинам всё время. Но давайте еще хвалить и рассказывать про наши домны, наши фермы и наши замечательные успехи. Потому что-то всё время у нас только домны и колосились хлеба. А сегодня, когда я случайно наткнулся, там только всё время визжат какие-то знакомые люди, примерно одни и те же, визжат на тему других стран. Всё чудно, это прекрасно, мобилизация. Но давайте еще повизжим по поводу собственных проблем и ошибок.

Программа «Тема», которую я вел четыре года, ― это не потому, что я так специально делал, не потому, что не было задания, ― мы говорили обо всех самых невероятных, интересных, трудных, сложных, низких, высоких проблемах нашей родины. Мы там ни разу не обсуждали никого. Наверно, другие обсуждали. Наверно, нам не было поручено, мы были маленькие.

Но давайте хоть чуть-чуть, мне кажется, сделаем так, чтобы все-таки эта межа, этот обрыв, вот этот каньон, который всё больше раскапывают между нами… Да, есть большинство, вероятно, которое думает иначе, есть меньшинство, которое думает по-другому. Но зачем же? Это так всё глупо!

И вот это, мне кажется, главное отличие, что тогда, как говорил Мао Цзэдун, «пусть расцветают все цветы, пусть конкурируют все искусства». Вот тогда я не видел ни одного человека, там коммунисты активно действовали, ЛДПРовцы, там всё это варилось в одном котле, из которого, как предполагалось, и есть свободная кухня, да?

Мне кажется, сегодня не хватает, если обобщать, немножко вот того воздуха свободы и перемен. Я всё время надеюсь, что вот-вот. Вот Сергей Владиленович Кириенко, который был наш человек, такой умный, интеллигентный. Не потому, что он начальник. Но хочется, чтобы он сказал: «Ребята, ну давайте чуть-чуть перестанем этого коня, бодрого, борзого, стегать! И помимо того, что мы изумительно умеем догонять американские самолеты и потом отгонять их обратно, давайте еще расскажем, как замечательно мы оперируем на сердце в Перми».

Это ведь где-то есть, это Life показывает. Но об этом не спорят. Только всё про хунту и их друзей на Западе. Мне кажется, что тогда не было так. Тогда действительно было трудная, горькая иногда, иногда невкусная, иногда прогорклая, с кислинкой, но свобода, да.

И ничего не отменяет, что тогда множество воровали, создавались неправильные аукционы. Это всё было, но легче дышалось. Хочется, чтобы дышалось и даже без этих аукционов залоговых дышалось хорошо. Наш народ, мне кажется, этого очень достоин.

Последний вопрос вам задаю. Если бы на рубеже восьмидесятых-девяностых на пороге Дома кино к вам в кабинет постучался бы Юлий Гусман, альтернативный Юлий Гусман из сегодняшнего дня, то что бы вы ему тогдашнему посоветовали?

Ничего. Дело в том, что мой папа, великий человек, великий врач, для меня самый главный учитель по жизни и пример, когда-то говорил, когда был очень пожилым человеком: «Знаешь, я никогда ничего не менял бы в своей прошлой жизни, я бы так ее и прожил».

Я могу сказать, что я бы всё делал то же самое, потому что я лично всё делал правильно. Поэтому у меня, может, и у вас, как я понимаю, нет газет-пароходов-имений, но всё, что у нас есть, вот прекрасная маечка с броненосцем, замечательный пиджак, а также автомобили, квартиры, а также сыр зернистый, очень полезный…

Не знаю, мне кажется, что если чуть-чуть просто умерить пыл ненависти и это ощущение «мы готовимся всё время кого-то кусать», чуть-чуть хотя бы, то дальше ничего не надо поправлять. Это будет всё дальше катиться, потому что в мире нас по-прежнему уважают и любят, но боятся. Не хочется, чтобы боялись, хотелось бы, чтобы ласкали.