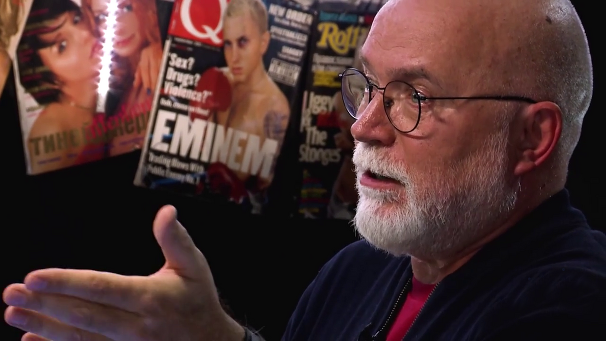

На этот раз гостем программы Михаила Козырева стал певец Митя Фомин, который рассказал о многочисленных терниях на пути к мечте: о том, как сначала собирался стать ветеринаром и потому получил медицинское образование, о фиаско по прибытии в Чикаго, где от отчаяния работал уборщиком за 6 долларов в час, и как жизнь поменялась, когда он начал работать массажистом, тоже не без приключений.

У меня в студии сегодня Митя Фомин. Добрый вечер, дорогой! Ты прямо застыл.

Добрый вечер. Но это только начало.

Конечно, вначале ― к истокам.

Не середина, не продолжение и не сегодняшний день. Это было очень давно. Знаешь, я могу тебе сказать, что это было прямо действительно… Вы правильно всё сделали в визитной карточке, последняя песня, которую мы наблюдали, она называется «Черный ворон», ― вышла она как раз, по-моему, в 2000 году или около того, в нулевые.

Давай вернемся в самое начало. Город Новосибирск, учеба в мединституте на врача-педиатра.

Совершенно верно.

Во-первых, почему выбор такой? Мы с тобой коллеги, я тоже врач, тоже закончил мединститут и тоже не работал по специальности.

Я об этом не знал, кстати, Миша, сколько тебя знаю.

Да, столько лет прошло!

А где учился ты?

Свердловский государственный мединститут, на общей терапии. Последние годы бредил всякими болезнями крови, тоже детскими, очень мечтал, чтобы мы построили центр трансплантации костного мозга, но до этого мне нужно было еще шагать десять лет и учиться. В мою судьбу вмешался отъезд в Соединенные Штаты Америки.

И в мою, кстати, тоже вмешался.

Да. Но выбор мединститута чем был обоснован?

Ты знаешь, он был несколько странен. Я всё время рассказываю одну и ту же историю: дело в том, что в нашем доме в Новосибирске всегда жило очень много всякой разной живности. Это были и собаки, и говорящие попугаи, ежи, ужи, аквариумные рыбы, морские свинки. Я был юннатом Новосибирского зоопарка, одного из крупных, кстати говоря, в нашей стране.

И когда пришло время официально выбирать профессию… Я же всегда внутри себя знал, что я буду артистом, с самого раннего детства, но я не мог это озвучить ни своим родителям, ни своим друзьям, потому что это было странно: «Я стану артистом». Как? Это было невозможно представить, не было интернета, не было всех этих вокальных интерактивных конкурсов, не было никаких школ эстрады, ничего не было. И я внутри себя это держал.

И когда пришло время официально выбирать профессию, я говорю: «Мама, я, наверно, буду ветеринаром». Потому что мне очень нравилось возиться с природой, скажем так, с живностью, всё это у меня плодилось, размножалось, жило долго. Я это умел лечить, я ставил инъекции, выхаживал каких-то недоношенных животных. И мама говорит: «Митя, все-таки ветеринаром ты не будешь. Если ты хочешь лечить, ты будешь врачом».

И ты знаешь, я пошел в школу при медицинском институте, это была лучшая школа в Новосибирске, школа №42.

Это еще до поступления, то есть это специальная школа при меде?

Да, это была специальная школа, она была прикреплена к Новосибирскому мединституту, была практически стена к стене. Я поступил в медико-биологический класс, собственно, окончил десятилетку, на общих основаниях прошел экзамены и поступил в Новосибирский медицинский институт. Вот так это было.

И как же оно тебе пригодилось?

Ты знаешь, мне сначала, конечно, было интересно и было страшно сложно. Мне кажется, столько информации, сколько запоминают медики, не запоминает никто. Это какие-то килобайты информации…

И на тебя же сразу обрушивается вот это всё. Анатомия, семь каналов височной кости, гистология…

Биология, органическая химия, которая, оказывается, не только курс института, там еще айсберг спрятан под водой.

Да. И ты просто обречен с завистью смотреть на своих одноклассников, которые поступили в какие-то другие институты и, в общем, особо не парятся вообще.

Совершенно верно.

А ты сидишь над этими томами и просто зубришь.

Ты знаешь, как во «Властелине колец», вот так обставленный, действительно, книгами, тетрадями, да.

И я стал учиться в медицинском институте. Ты знаешь, мне нравилось, потому что, конечно, то чувство и тот пиетет, с которым обучают студентов-медиков, ― это очень красиво. Это забота о чужой жизни, это твоя ответственность, постоянное желание самореализации и так далее. Но я просто понял, наверно, не то чтобы я не хочу и не могу, я же всё-таки хотел другого в жизни. Я же хотел петь, танцевать, лицедействовать, я хотел быть в центре внимания.

Одну секунду, я тебя прерву.

Да.

Еще в самом начале мединститута витает такая страшная история, заклятие о том, что каждому нужно побывать в морге. Это такая страшная вещь. То, как ты будешь реагировать на то, что увидишь в морге, это значит, какой выйдет из тебя врач или нет. У тебя начинает сердце биться. И ночью еще обычно ты идешь с каким-то другом и его папой, который может вас туда провести, и ты видишь это всё. И слава богу, тебя не тошнит, ты потом едешь домой и думаешь: «Значит, все-таки выйдет из меня доктор, я же увидел трупы». Такого не было у тебя?

Ты знаешь, меня это миновало. Но я помню, когда у нас были первые практические уроки по анатомии, я же думал, что нам сейчас будут выносить какие-то куски тела, когда ты увидишь, что там где идет, а на поверке дня приносятся какие-то обгрызенные шматки вонючей плоти, непонятно что, где невозможно ничего увидеть и рассмотреть.

Пахнущие формалином.

Да. «Какая-то ниточка ― это нерв вот такой-то здесь пошел. Здесь должна пойти вот эта вена, такая-то артерия. А вот эта впадина ― это то, о чем я вам говорила», ― говорит вам преподаватель. И ты вынужден со слезами на глазах от того, что очень сильно режет от этого…

Формалина.

Да, абсолютно верно. И ты вынужден в это вглядываться и думать: «Я-то представлял себе врачебную профессию совершенно иначе!».

Да, через это все проходят.

Да.

И внутри вот это желание петь и выступать не было погребено под обглоданными кусками плоти и формалином, оно пульсировало всё равно?

Да-да-да. Ты знаешь, оно было. Я продолжал как-то находить выплеск вот этой внутренней энергии. Я в своё время учился в музыкальной школе, я сочинял музыку. К тому времени у меня появились некие контакты с США, с одним из моих приятелем, который был американцем. Он периодически приезжал в Новосибирск.

Мы образовали некий вокально-инструментальный дуэт. Он назывался The Coven, что в переводе со старошотландского означает «Шабаш ведьм». Что это было? Это был дуэт, я играл на фортепиано, соответственно, иногда пел. Он пел тоже, он писал стихи, я писал музыку. Это было исключительно на английском языке. Знаешь, это были такие баллады о готах: розы, слезы, замки, ты ушла и убилась, а я пришел и тебя не нашел.

Мистическая кельтская полухрень-философия, да?

Абсолютная хрень это была, да. Нам это безумно нравилось. В моей комнате на улице Кропоткина в нашей трехкомнатной квартире мы постоянно собирали какое-то количество воздыхателей и поклонников нашей музыки, пять-десять человек, и они все слушали, говорили: «Боже, как это прекрасно! Это же нужно выпустить на пластинке срочно!». Я вставал у фортепиано «Красный октябрь», говорил: «А как же это сделать? Это же невозможно».

Представляешь, если бы съемка сохранилась какая-нибудь в архивах!

Ты знаешь, у меня остались запись, я так думаю, что они есть.

Аудио? Уже хорошо.

Если можно, я их потом вам донесу.

Передашь?

Да. И в какой-то момент этот самый мой друг ― его звали Марио ― говорит: «Ты знаешь, что? Может быть, нам действительно это записать?». И тут я понимаю, что вот он, шанс! Я говорю: «Конечно, мы должны во что бы то ни стало записать наши нетленные произведения. Единственное ― я не знаю, где это сделать в России. Мы живем здесь, в Новосибирске, здесь студий практически нет». А Пашу я еще в то время не знал.

Я говорю: «Мне кажется, лучше всего было бы записать в Соединенных Штатах». Ну ближе же нельзя никак!

Скромное желание высказал артист.

Совершенно негде было записать. Что мы делаем? Он уезжает обратно в Америку, присылает мне спустя какое-то время приглашение. Я беру академический отпуск в медицинском институте, апеллируя к тому, что у меня очень сильный логоневроз, я заикаюсь. Я прихожу в психоневрологический диспансер и говорю: «Вы знаете, мне прямо совсем стало сложно учиться, мне нужно отдохнуть». Они мне выписывают справку о том, что мне нужно отдохнуть.

Прекрасные врачи!

Я беру билет в Чикаго. К тому времени я понимаю, что ехать мне туда не нужно, потому что планы страшно изменились, у человека появились какие-то другие дела и заботы, и я с академическим отпуском вот так вот несолоно хлебавши сижу в Новосибирске и не знаю, что мне вообще дальше делать.

И вдруг мне звонит один мой знакомый переводчик и говорит: «А ты не хочешь в Англию съездить?». А это 1993 год. «Знаешь, хочу», недолго думая, отвечаю я. ― «А что нужно делать?». Он говорит: «У меня друзья живут там, у них живут два лабрадора, некому за собаками смотреть, гулять с ними».

Ты же любишь животных вообще.

Я обожаю животных. У меня своя собака. Я говорю: «Я только этого предложения и ждал. Что нужно делать?». Он говорит: «Мы тебе сейчас высылаем приглашение, ты летишь в Лондон, учишься английскому языку, а потом смотри сам».

А самое главное ― гуляешь с лабрадорами!

Гуляешь с лабрадорами по кантри-сайду, да.

Тяжелая работа.

И что происходит? Я прилетаю в Петербург, мгновенно получаю британскую визу, сразу же, и улетаю в Лондон. В общем, я там пребываю где-то, наверно, до февраля 1994 года.

С полгода.

Совершенно верно.

В какой части Лондона ты жил?

Ты знаешь, я жил рядом с домом, где родился Льюис Кэрролл.

Ох!

Я видел всю эту красоту. Я бывал в таких фантастических домах, в таких невероятных семьях… Дипломаты, конечно, тогда не были там, где был я.

Так допущены к Англии, как ты.

Абсолютно. Я просто был влюблен до беспамятства в англичан, в их чувство юмора, традиции. В общем, во всё.

Как тебе с твоим базовым английским показалось, что легче: британский английский или американский английский?

Я в школе и институте учил немецкий язык!

Аа, замечательно.

Но благо у меня все-таки есть интуиция.

И ухо есть чувствительное.

Два уха.

Даже два, да, одно для американского, другое для британского.

В какой-то момент, когда я понял, что с немецким языком мне особенно не выжить, ― я очень его не любил, сложный язык, я могу сказать, со всеми этими временами, ― я пошел в Новосибирскую юношескую библиотеку на курсы английского языка, стал его изучать самостоятельно в группе. К какому-то времени я овладел знаниями.

Приехав уже в Англию, я более-менее таки общался. В общем, как-то так стал учить.

С музыкой что-то было связано в этот английский период? В эти полгода ты что-то делал для музыкальной карьеры?

К сожалению, нет. Я общался с околомузыкальными людьми. Я продолжал писать музыку, но делал это уже на компьютере, потому что к тому времени уже появились ЭВМ, компьютерные музыкальные программы.

И когда все-таки к февралю Марио вновь нарисовался, он сказал: «Ты знаешь, всё, я нашел тебе работу, квартиру, я знаю, где ты будешь жить, приезжай». У меня заканчивается английская виза, потому что она была выдана на полгода, и вроде как меня же ждет Америка со своими свершениями! Это же страна свершений грез и планов!

Я, к своему великому сожалению, бросаю всё. А к тому времени у меня уже налаживаются какие-то отношения, какой-то быт. И я бросаю Лондон во имя Чикаго. Я себе этой ошибки не прощу никогда на свете.

Да ты что!

Да, это было чудовищно.

(00:15:40) обернулся кошмаром?

Обернулся, просто это было фиаско. Денег у меня особенно не было. Это был февраль. Своё английской совершеннолетие я встретил в Англии как раз, всё у меня складывалось очень четко.

Я приехал в город Чикаго, в город ветров. Это был страшный мороз. Я там никому не был нужен, я там заболел сразу же. Работы особенно не было, деньги заканчивались, я жил в комнате в пятикомнатной квартире с какими-то непонятными людьми, с какими-то бомжами, не очень удачливыми американцами в районе Пилсен, который был неблагополучнейшим районом Чикаго, в нем жили мексиканцы. Странно, что я вообще выжил там в этой ситуации!

И еще там не было лабрадоров, не было о ком заботиться!

Не было ничего, потому что этот Марио то появлялся, то исчезал. В общем, ты знаешь, это была катастрофа, потому что я вдруг отчаялся. 21 год, нет практически ни мобильных телефонов, ни интернета, ничего, связь с мамой ― только единственный раз в неделю ей звоню по стационарному телефону.

Я себе сказал: «Если здесь, сейчас я не выживу, то я не выживу нигде, никогда, ни в какой ситуации». Я мог вернуться обратно в Англию, но тогда я был вынужден ехать сразу в Новосибирск. Но ведь я же ехал записывать музыку, ехал за тем, чтобы приехать уже с пластинкой, с какими-то результатами…

Аргументами.

С поклонниками, трофеями и так далее. И я не мог себе позволить, чтобы я так вот дико обломался морозами или еще чем-то. Я сказал: «Митя, ёрш твою клёш, ты взрослый человек или нет?». Я встал на ноги, я ел очень мало, денег было вообще впроголодь. Я покупал супы Campbell, разводил их не в два раза, как было написано по инструкции, а в три и четыре. Это была какая-то очень невнятная жижа.

Я в Америке гордился тем, что… У меня не было денег, например, чтобы покупать соки, но я покупал вот эти трехлитровые бутылки, которые стоили 98 центов. Это был напиток со вкусом апельсина, вот такое, да.

Совершенно верно.

«Макдональдс» казался несбыточной мечтой, потому что денег таких не было, невозможно.

Дорого, конечно.

Точно то же самое. Так, и что? Ты взял себя в руки, и?

Я взял себя в руки, открыл какую-то газетенку и увидел, что там предлагается работа уборщиком. Я понял, что мне надо зарабатывать хоть чем-то. Я позвонил по этому телефону, сказал, что у меня нет ни лицензии, ничего. Они говорят: «Ну приходите».

И я стал убирать, мыть офисы за 6 долларов в час. Это была самая низкая зарплата в США. Я работал с утра до ночи. Я уходил утром, возвращался заполночь, страшно уставший. Мы убирали какие-то производственные помещения. В общем, это было, конечно, отвратительно, потому что я ехал за другим, и вдруг я с метелкой…

Это всё через тернии.

Да, Миша. Это было чудовищно. В какой-то момент я себе сказал: «Митя, ты интеллигентный воспитанный парень из интеллигентной семьи, у тебя есть высшее образование. Ты был рожден для другого, тебе надо что-то менять в своей жизни». Собственно, я вспомнил о том, что у меня есть диплом массажиста, и тут у меня началась совершенно другая жизнь.

Что, ты начал работать массажистом?

Я начал работать массажистом, да.

И это и было первой ступенькой?

Ты знаешь, это было ступенькой, скажем так, к какой-то степени свободы, потому что я получил свободное время и свободные деньги. Но всё было не так просто, потому что моя умная мама перед тем, как отправить меня за границу, отдала меня на курсы массажистов. Я выучился у слепого массажиста, который меня обучил всем азам этого дела. Спортивный массаж, какой-то еще, я уже не помню.

В общем, у меня были эти корочки, где было написано о том, что Министерством здравоохранения РСФСР мне присуждается степень массажиста и так далее. Я с ней уехал. Опять же, я открываю эту же самую газету, думаю: «Надо что-то делать». Смотрю, у них написано: «Чтобы подать объявление, вам нужно сделать то-то». Я делаю ксерокс этого документа, прилагаю какое-то небольшое досье, отправляю им.

И что самое удивительное, чудо происходит ― мне перезванивают из этой редакции на стационарный телефон в моей этой квартирёнке, где я снимал одну из комнат. Мне говорят: «Вы знаете, мы можем опубликовать ваше объявление, но дело в том, что нам нужен перевод и заверенная нотариусом история о том, что это действительно русский диплом и он имеет силу».

Что делаю я? Я нахожу русскую газету в Чикаго, присылаю им, говорю: «Знаете, мне во что бы то ни стало нужно, чтобы вы заверили, что этот документ действителен». Они это делают, присылают мне обратно, я отсылаю в эту газету. И выходит мое объявление!

Что ты предлагаешь свои услуги в качестве массажиста.

Да, и это была тоже катастрофа, потому что началось такое…

Телефон разорвали?

Я не знал, что профессия массажиста, тем более в этом возрасте и этого пола, сопряжена с тем, что меня будут принуждать спать.

О господи! То есть они расценили твои услуги как значительно более широкий спектр того, что ты предлагаешь!

Абсолютно! И в какой-то момент я вдруг понял, что от меня-то ждут не массажа, а ждут того, что ждут.

Услуг специфических.

Услуг. И это было… Я убегал, меня оставляли без денег, я ездил сам по всем этим адресам, потому что люди звонили, говорили: «Да, у нас болит спина, нам нужен массаж, приезжайте». Сейчас я бы никогда в жизни не поехал. Я купил какие-то полотенца, массажное масло, вот эту всю хрень, которая мне была нужна, я клал ее в сумку, выезжал по адресам и просто убегал оттуда, потому что пять из десяти от меня ждали…

Услуг сексуального характера.

Да. И в какой-то момент я говорю: «Слушайте, предлагаю разобраться. У меня объявление идет в разделе Services, что значит услуги. Вам нужно смотреть в объявления Adult services. Поэтому извините, до свидания, давайте мне свои 50 долларов».

Кто были эти люди? Пожилые женщины, молодые мускулистые игроки в футбол?

Самая разная публика была.

Как я понимаю, это должен быть сюжет для Тарантино вообще, как ты уносил ноги!

Так и есть.

Или ты попадал в банду с пятью чернокожими, которые ставили тебе пистолет ко лбу.

Благо бог отвёл. Но в какой-то момент у меня появился костяк каких-то благонадежных, благополучных американцев, которым нужен был только массаж, и всё. И я был счастлив этому. И у меня появилось свободное время, это самое ценное.

Что делал я? В свободное время я ходил в классы, которые сдавались совершенно бесплатно в чикагской библиотеке. У них совершенно роскошная огромная библиотека, и в то время у них было три кабинета с фортепиано, которые отдавались в пользование людям безвозмездно на час. Если за тобой никто не стоял, то ты мог оставаться дольше.

Я приходил и с упоением играл на фортепиано. Я вспоминал, что я делал раньше, что играл в музыкальной школе, я сочинял. Я думал о том, что не получится из меня, конечно, никакого эстрадного исполнителя, потому что не складывается у меня. Ни фортуна, ни судьба… И я думаю: «Я должен с чем-то вернуться обратно, с какой-то новой музыкой».

Я сочинил музыкальное фортепианное трехчастное произведение, назвал его Feeling up to the future, что значит «Предчувствие будущего», записал его в стенах этой же библиотеки, размножил, сделал вкладыш, подарил всем своим друзьям и летом улетел обратно в Москву.

Ты возвращаешься с диском классической фортепианной музыки, которую ты придумал.

С кассетой.

Собственно, в руках есть результат, ты не зря прожил этот год. Но ты возвращаешься снова в мединститут.

В медицинский институт. Почему? Потому что я понимаю, что я шанс свой использовал, ничего не получилось, я должен вернуться обратно в медицинский институт. Наверно, всё-таки это мое призвание, не нужно рвать звезд с неба, Митя, успокойся.

У меня была глубочайшая депрессия. Я с собой привез тонну дисков, у меня был отдельный чемодан с фирменными дисками, купленными в HMV Store, в каких-то других американских и английских магазинах. У меня была новая красивая одежда, у меня был совершенно другой флёр по настроению. У меня к тому времени был прекрасный английский, чудесное знание людей в 22 годам, знание географии Лондона, Чикаго и некоторых других американских городов, но не было цели. И это было чудовищно, потому что я был вынужден ездить и заниматься тем, что мне на самом деле не очень-то и нравилось.

Но всё равно эта идея во мне сидела, что может быть…

Теперь мы переходим к судьбоносной встрече с двумя людьми ― с композитором Павликом Есениным и продюсером и поэтом Эриком Чантурия. Будучи твоими земляками, они к этому времени уже проторили дорогу в Москву.

Нет, они в это время еще жили в Новосибирске.

Еще жили там?

И были очень успешным поп-дуэтом.

То есть Эрик выходил на сцену.

Эрик редко это делал, он больше писал тексты, и больше, конечно, это было на английском языке.

Так.

Паша очень активно пробовал искать для своих произведений вокалистов. В общем-то, было большой честью попасть к Паше на студию, потому что он к тому времени уже был известным музыкантом, его треки звучали в редких новосибирских клубах, он был модным персонажем.

Однажды, оказавшись на какой-то дискотеке, он увидел, как я двигаюсь. Я не помню, это было на сцене или просто в зале. Он мне сказал: «Слушай, чувак, ты круто двигаешься. Я тебя уверяю, у нас будет своя группа, я тебя обязательно позову в нее петь». Я рассмеялся в лицо.

Да?

«Чего?» ― сказал я. Я просто уже настолько был научен вот этим сказкам, столько посмотрел про это фильмов, сам столкнулся с этим воочию, что… «Ну окей», сказал я, и мы расстались.

А дальше? Шура же в какой-то момент времени появился у него.

К тому времени был наш земляк Шура, который исправно хаживал к Паше на студию. Паша писал ему песни. При всём том, что Саша порой вел себя как-то не очень честно и иногда убегал с этими песнями, его потом искал весь город, потому что Паша ему что-то разрешал петь, что-то не разрешал. В общем, была такая, мне кажется, взаимоустраивающая история, потому что Саша был очень ярким исполнителем, тем более для Новосибирска. Исполняя песни Есенина, он как-то его популяризировал.

Не могу сейчас вспомнить всех причинно-следственных связей, но в какой-то момент Саша оказывается в Москве, становится известным и популярным. Я так понимаю, что Эрик с Пашей тоже устремляются в Москву, понимая, что это прекрасное место для того, чтобы реализовать их собственные творческие амбиции.

Я к тому времени заканчиваю медицинский институт. Мы предыдущие три года активно сотрудничаем, я становлюсь участником группы «Орбита», которая с успехом ездит по городам.

Что такое группа «Орбита»?

«Орбита» ― это группа, которую создали Паша и Эрик в свое время. Они в ней выступали тоже. Это были они, я и девочка Юля Шаркова, которая там пела и танцевала.

Но в головах у Эрика и Паши постепенно вызрела комбинация того, что они все-таки должны сидеть, сочинять и работать в студии, а их творческие замыслы, их мечты на сцене должна воплощать какая-то группа или разные артисты. Правильно?

Скорее всего, так это и было.

В этот момент, как я понимаю, Павлик о тебе вспоминает.

О том, что есть я. Что происходит к тому времени со мной? Я заканчиваю медицинский институт и понимаю, что не буду я врачом.

Я к тому времени уже очень активно вкладываю в себя какие-то творческие проекты, я становлюсь вольнослушателем Новосибирского театрального училища, играю иногда в театре, танцую, лицедействую. Мы с моим другом делаем спектакль по мотивам песен Александра Вертинского. Я живу абсолютно другой жизнью, возвращаюсь заполночь домой, сплю по два-три часа, встаю, ухожу на лекции.

В общем, всё, что я делаю, я делаю для того, чтобы просто получить диплом, отдать его маме и ехать в Москву, чтобы поступить в какой-нибудь театральный вуз.

Прошу прощения за прагматичный вопрос: а с армией-то как?

Я медик, мы все военнообязанные.

То есть ты закончил военную кафедру.

Конечно. Я офицер запаса. Более того, мы ездили на сборы. То есть у меня пройдено.

Тебе повезло. Меня зарубили на два года.

Ай, как неприятно.

То есть я в мединституте проучился восемь лет.

Ой-ой-ой, какая катастрофа.

Послушай, дорожка как-то тоже вырулила у меня! Надо было пережить. Но это, конечно, были два самых отвратительных года в моей жизни.

Ты приезжаешь в Москву еще и с потребностью поступить в какой-то театральный вуз.

Абсолютно верно. Значит, что я делаю. Я сдаю параллельно экзамены в медицинском институте и летаю в Москву для того, чтобы пробоваться на вступительные экзамены в театральные вузы: во ВГИК, в «Щепку», ГИТИС, МХАТ и так далее, везде-везде.

Где-то я схожу с дистанции раньше, где-то позже, но поступаю во ВГИК при каком-то бешеном конкурсе, к Иосифу Райхельгаузу на курс, на актерский факультет. Страшно счастливый и радостный, потому что это действительно очень круто ― вот так приехать и поступить во ВГИК, при том, что я на каждом шагу говорил: «Вы знаете, у меня уже есть одно высшее образование, мне не будут нужны никакие общеобразовательные предметы типа истории религии или философии, я буду всё свое время посвящать исключительно актерскому мастерству, сцендвижению, сценречи и так далее». Мне говорят: «Конечно, Дмитрий, конечно».

Я поступаю, и мне говорят: «Вы зачислены на общих основаниях, всё замечательно, но по нашему российскому законодательству вы должны будете за ваше образование заплатить, потому что второе образование у нас платное». И я думаю: «Какой же я дебил!». Но дело в том, что скрыть это было невозможно в любом случае, потому что ты уже идешь с дипломом о высшем образовании, они всё это сканируют.

Конечно.

И что происходит потом? Я говорю: «О да». А деньжата какие-то у меня водились, потому что появлялись клубные проекты, мне за всё платили, я как-то уже к тому времени понимал, что шоу-бизнес ― это в первую очередь бизнес.

Я говорю: «А сколько?». Они говорят: «Две тысячи долларов за семестр». Это были гигантские деньги. Это был 1997 или 1998 год. Я такой думаю: а где же я возьму такие деньги? Потому что таких денег не было. А комнату я снимал в Москву на Тимирязевской, как раз я приехал, жил у подружки. Мы снимали комнату в двухкомнатной квартире, платили 50 долларов за комнату. А тут надо две сразу взять и выложить!

В это время раздается звонок. Мне звонит Эрик Чантурия, мой будущий продюсер, мой будущий работодатель и прекрасный мой друг, и говорит: «Ты знаешь, что, Митя, мы уже какое-то время проводим здесь, в Москве». А тогда Шура выстрелил неимоверно с Пашиным альбомом, это было просто явление народу, потому что вот такой вот андрогинный поп-артовый чувак без зубов… Не понимали, кто это, то ли мужчина, то ли женщина. И самое главное, что музыка была абсолютно не пророссийского, не совкового замеса. И вот это существо появляется, Шура просто взрывает страну. Рвутся дворцы спорта от наплыва людей, дни городов просто лопаются, как мыльные пузыри.

В общем, Шура затмил всех, начиная от Борисовны, заканчивая не знаю кем. Естественно, кто ему всё это написал? Есенин Паша и Эрик Чантурия. Эрик мне звонит и говорит: «Ну ты же знаешь о наших успехах?». Я говорю: «Конечно, да». «Пришло время. Ты будешь участником группы?». Я говорю: «Я приеду».

Я приезжаю на метро «Планерная», они мне дают контракт, я не глядя его подписываю.

Молодец! Ох умница!

Я думаю: да бог с ним, с этим ВГИКом, я семь лет уже проучился, шесть лет и один академический отпуск… Мне дают тысячу долларов входных, и я думаю: «Хм, неплохое начало».

Не отдаешь его адвокату, не сверяешь ни одной циферки.

Более того, он жив у меня до сих пор. Он, я помню, был на три года. Я что-то там почитал, но, когда ты видишь впервые в своей жизни контракт о вступлении в группу… Еще не успевшие сформироваться структуры шоу-бизнеса в такой непонятной стране ― это в любом случае был бы странный контракт. Потому что не было толком учтенных авторских прав, не было того, что сейчас тщательно изучается всеми, кто хочет попасть в шоу-бизнес.

Суть в том, что я уезжаю уже с контрактом. Были какие-то кастинги до этого, да, но суть была в том, что меня все-таки взяли, утвердили. Я приехал во ВГИК и сказал: «Знаете, нет у меня денег, я не могу учиться». А на самом деле я бы не смог, потому что я знаю, что это ежедневное пропадание в институте с утра до ночи. Я бы просто физически не смог этим заниматься.

Но я вышел из положения. Когда мы первые полгода раскачивались с репетициями, подготовкой, я поступил в Институт современного искусства на второй курс. Все-таки жажда обучения была всегда. Я ходил на лекции, ходил на французский язык, на все эти сцендвижение и прочее, но в итоге времени не стало вообще. К 1998, по-моему, году о группе Hi-Fi узнали, и она уехала на гастроли.

Какую песню вы запустили первой? «Не дано»?

Это была песня «Не дано», совершенно верно.

Она же сопровождалась клипом, подписанием контракта с Real Records. Было всё серьезно: здравствуй, большой бизнес!

Да.

И вот эти первые гастроли. Обычно люди вспоминают о первых гастролях как о каком-то абсолютном, с одной стороны, эйфорическом времени, с другой стороны, чудовищном кошмаре. То есть это какое-то дикое сочетание эйфории от того, что ты просто стоишь на сцене, рядом видишь или двадцать, или двадцать тысяч людей, которые хором поют вместе с тобой. С другой стороны, это то время, когда продюсеры стараются выжимать из своих артистов всё до последней жилки, капли, лимфатической жидкости, чтобы ничего не осталось.

Так у вас было?

Я, во-первых, всегда это любил. Мне всегда нравились гастроли, я не видел в них никакого особенного труда. Может быть, из-за того, что я шел к этому всю свою жизнь, я действительно видел себя в таких залах, я представлял себя в каких-то предлагаемых обстоятельствах. И вдруг реальность стала материализоваться.

И это было настолько для меня уместно и естественно, что я воспринимал это как данность. Меня не пугали переезды, дороги, вот это обилие концертов. Их не было много сначала, их было как-то так, знаешь, исподволь.

Разумно.

Разумно, да. Потому что к группе привыкали, ее узнавали. Мы привыкали друг к другу, мы понимали, как нам нужно работать, что надо сказать, чего не надо говорить. На самом деле этому никто не учил.

Но башню-то снесло в какой-то момент? Было такое?

Ты знаешь, башню снесло… Наверно, об этом лучше спрашивать не у меня, потому что тебе кажется, что у тебя всё время с башней в порядке. Наверно, об этом стоит спрашивать у тех, кто был рядом с нами. Но я благодарен Эрику и менеджменту группы за то, что в какой-то момент я понял, что с нами стали обращаться, скажем так, очень сухо и достаточно прагматично. С одной стороны, у нас были ломящиеся залы по двадцать тысяч человек, ежедневные гастроли, какие-то бесконечные симпатии, признания в любви. Наверно, нас это опьяняло, потому что, с другой стороны, мы видели суровые лица продюсеров и достаточно холодное обращение.

Меня всё время это отрезвляло, я думал, что же я такого делаю не так? Ведь я же на себе рубаху рву, я так стараюсь. Посмотрите, как я! Я же каждый раз говорю разные слова, учитываю климат и настроение зала и пытаюсь с ним соприкасаться, я же каждый раз выступаю, как в последний. Я настолько всегда переживал это внутри себя, что я хотел получить какого-то поощрения.

Теплоты.

Меня не нужно было гладить и говорить, какой я классный и замечательный, но просто, конечно, в какой-то момент, когда я десять лет был в таком состоянии вот этой дистанции, я понял, что мне сложно.

Скажи, было ли какое-нибудь такое приключение на гастроли, попадание в город или к каким-нибудь заказчикам, о котором ты вспоминаешь с ужасом? Мол, слава богу, что выжил. Как об этой квартире в Чикаго и этом районе. Попадал ли ты в какие-то переплеты?

Я помню, когда мы только-только встретились с согруппниками, я опешил, потому что я увидел Ксению Олешко, которая была прекрасна, и Тимофея Пронькина, который потом десять лет был моим согруппником. Мы были настолько разные, настолько не похожи друг на друга! У меня была иллюзия, что люди в группе должны как-то быть похожи, быть преемственны друг другу. Как эти люди, мы втроем? Это катастрофа, мы не продержимся ни одного дня, потому что мы настолько разные, что никто это не воспримет!

И когда мы поехали снимать клип в Петербург под эгидой известного стилиста и вдохновителя отчасти этого проекта Алишера, они с Эриком сняли наш первый ролик… Мы пошли в вагон-ресторан. А я никогда не ел в ресторанах до этого, так, чтобы всё время в ресторанах есть. Культуры этой еще не было тогда, во-вторых, денег особенно не было, чтобы вот так по ресторанам ходить.

Ксения Олешко была в то время была уже супругой Владимира Лёвкина, очень много отъездила на гастроли. Она открыла меню и заказала себе жульен, который стоил каких-то немыслимых денег. Я подумал: «Это невероятно. Вот это уровень, вот это да! Неужели я смогу себе когда-нибудь позволить вот так в ресторане заказать себе жульен?». Это сейчас смешно, а в то время было как-то…

Я-то большую часть жизни провел, общаясь с моими знакомыми и друзьями-рокерами, я примерно знаю, через какие огонь, воду и медные трубы они проходят, когда на них обрушивается популярность. Это, как правило, первые деньги, которые сносят башню, первая слава, когда ты открываешь газету, а ты там, или выходишь из подъезда, и тебя ждут. И, конечно, алкоголь и наркотики. Через эти трубы проходят практически все, многие скашиваются, судьба не складывается.

Для тебя какие испытания были самыми тяжелыми?

В общем, ты знаешь, наверно, всё то, что ты перечислил. Я называю это «издержками производства». Конечно, в какой-то момент ты становишься заложником своего образа жизни, становишься где-то ручным, потому что ты хочешь удержать тот самый момент славы, наверно. Ты хочешь удержать те самые эмоции, которые у тебя были на острие, скажем так, в самом апогее, в самом раскрытии.

Ты понимаешь, что не всё от тебя зависит, потому что ты не пишешь музыку, ты просто, скажем так, ее анимируешь. Ты не один на сцене, вас трое, то есть ты должен считаться с тем, что ты в группе, а это всегда групповая ответственность, ты несешь какую-то ответственность за то, что делают твои согруппники. Опять же, очень много искушений. Конечно же, меняется образ жизни, режим дня, меняются приоритеты. Появляется, как ты говоришь, степень свободы, выраженная в денежном эквиваленте, появляется какой-то элемент вседозволенности, наверно.

На публике мы были очень благонадежной, благополучной группой. Мы являли собой некий образчик неороманистов. Мы были очень легки, эфемерны, музыкальны, мы были с каким-то своим безумием, но тем не менее нам очень многое прощали, потому что та музыка, которую писал Есенин, и те фабулы, которые Чантурия вкладывал в свою вербальность, совершенно обезоруживали людей. Когда они видели таких трех героев, каждый видел что-то для себя. У нас был огромный кредит доверия.

В общем, я могу сказать, что какие-то истории про рокеров о том, как вы проводите время, ― просто нежные сказки по сравнению с тем, как мы иногда проводили время втроем или в других компаниях. То ли хватало мудрости, то ли инстинкта самосохранения, то ли воспитания, но мы не выносили это на публику. Мы старались это всё делать за закрытыми дверьми. Но были совершенно разные ситуации: и чудовищные, и смешные, и страшные. Лучше, конечно, об этом не говорить, потому что это телевидение.

Слава богу, крыша никуда не отъехала и здоровье сильно не пострадало, я надеюсь, потому что тут самые разные случаи бывали на дороге.

Абсолютно, да.

Ну хорошо. Подытоживая, хотел бы вот какой вопрос тебе задать. Если бы ты сейчас нажал на кнопку возврата в прошлое и встретил бы самого себя на каком-то рубеже, вообще в начале девяностых годов, самом начале, то какой бы совет ты дал себе, маленькому Мите Фомину, и от чего бы ты предостерег самого себя?

К сожалению, история не знает сослагательного наклонения. Я думаю, что нужно было возвращаться гораздо раньше, чем ты определил это время. Всё случилось, как случилось, наверно.

Я знаю то, что мы все руководствуемся исключительно какой-то внутренней мотивацией. Я очень верю вообще в интуицию, в то, чтобы человеку было комфортно с собой и окружающими. Мы не можем себя насиловать, не имеем права, мы не можем делать то, что было бы деструктивно для нас, потому что человек создан для того, чтобы конструировать себя и вокруг себя.

Я к чему это всё говорю? Очень многие люди жалеют о том, что группы больше нет в оригинальном составе, что я, наверно, тот злодей, который ушел и всё это прекратил, хотя это вообще не так. Наверно, я бы себе сказал, что если человек… Наверно, не так. Ты неожиданный вопрос мне задал.

Подумай.

Знаешь, я бы ничего не менял. Зная, скольких людей мы осчастливили, сколько лично я получил от пребывания от группе и от этого времени, о котором мы сегодня с тобой говорим, от девяностых… Это до сих пор, это кинетический заряд, который был приобретен в процессе общения этой группы людей. Мы всегда генерируем какую-то энергетику.

Так вот, мы были собраны воедино настолько удачно, настолько это была правильная партия, что мы до сих пор пожинаем плоды успеха этой группировки. В общем, наверно, она была бы еще жива, если бы люди слышали друг друга и прислушивались чаще. Это вообще лейтмотив всей моей жизни. Наверно, так.