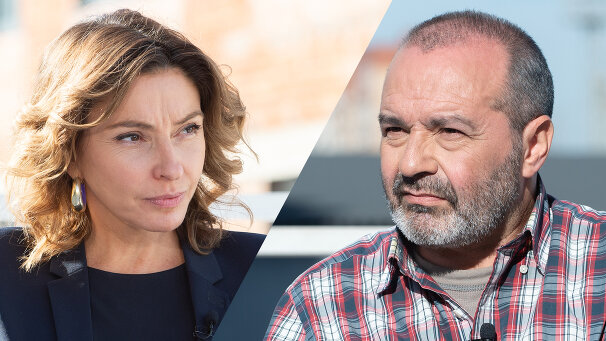

Гостем программы «Синдеева» на этой неделе стал Вениамин Смехов, актер театра и кино, режиссер телеспектаклей и документального кино, сценарист, литератор.

В 1961 году Смехов окончил театральное училище им. Щукина. Вместе с Владимиром Высоцким играл в Театра на Таганке, также играл в «Современнике» и Гоголь-центре. После роли Атоса в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра» стал популярным на всю страну. Пишет книги. Одна из последних — «Здравствуй, однако... Воспоминания о Владимире Высоцком».

Синдеева: У меня сегодня не день, а удовольствие, потому что в гостях у меня сегодня Вениамин Борисович Смехов, актер, сценарист, актер театра, кино.

Смехов: И путешественник.

Синдеева: И путешественник, и автор книг. И вот мне, знаете, почему еще повезло? Потому что сегодня, когда мы снимаем эту программу, жалко, что это не прямой эфир, исполняется 38 лет со дня ухода Владимира Высоцкого, с которым вы и дружили, и работали, и вот книгу вы мне сейчас подарили, «Здравствуй, однако…», посвященную Владимиру Высоцкому, и вы сейчас сказали, что у вас весь год посвящен Владимиру Высоцкому. А я вот можно маленькой побуду девочкой, которая не застала Высоцкого живьем, я его нигде не видела, я только слышала его песни, я так хочу, чтобы мне о нем рассказали.

Смехов: Смотрите, Наташа, во-первых, спасибо, что пригласили. У меня есть самый близкий мой, и мой, и когда-то Володи Высоцкого, друг — Саша Найвельт, блестящий ученый, но в новое время пенсионер. И Саша, я говорю: «Как назвать твои отношения с телеканалом Дождь?» Он говорит: «Сейчас есть такое слово глупое — фанат, так вот я фанат». Вот под фонарем Дождя стоит такой замечательный мой друг, это апропо.

О Высоцком

Но вообще говоря, «Здравствуй, это я…», мы говорили даже у вас на канале, когда было 25 января. Вот так, этим числом зарифмованы даты Володи, и сегодня действительно 38 лет. Ну и я, как говорится, разогрелся мечтами о книге, хотя много уже заметок каких-то было и раньше, и даже была совершенно счастливая, под музыку грусти, заметка, называлась она «Мои товарищи артисты». Там было пять портретов, это были Славина, Демидова, Золотухин, Высоцкий и Табаков. Это был 1980 год…

Синдеева: Еще жив был, да.

Смехов: За два месяца до ухода Володи. В этой моей книжке, конечно, заново она воспроизведена, эта статья, которую два года вымучивали и не пускали. Такая жизнь была, как что хорошее, так нельзя, вот мы к этому уже попривыкли. Там есть даже заметка о том, как впервые государство решило догнать всенародную любовь и ее возглавить, это был 1988 год, пятидесятилетие Володи, его восемь лет нет на свете. И недавно в интернете я увидел то, что мы тогда делали. Мы — это Филатов, Демидова, Золотухин, я и Никита Высоцкий, а с нами вместе Градский, Камбурова, Евтушенко, Вознесенский, Щедрин…

Синдеева: Это в 1988 году было, да?

Смехов: Это были «Лужники», вот так. До этого Высоцкий в течение всей своей трудовой жизни был запрещенным поэтом фактически, ни одного официального издания, ничего, только махонькая пластинка, вместо большой, как обещала ему тогда министр Фурцева. Ну, это тоже апропо. А меня потянуло все-таки к тому, чтобы сделать большую книжку, она довольно приличная по содержанию, это мои заметки, дневники сорокапятилетней давности, когда Володя живой, и мы в одной гримерке. И мы с Золотухиным обмениваемся, когда его нет, словами: «Черт возьми, вроде мы все товарищи, но всегда, когда общаешься с ним, ощущение чего-то гораздо большего, чем мы».

Синдеева: То есть вы тогда уже это чувствовали?

Смехов: Володе это не нравилось, потому что он действительно был очень живой. Ну как, мы все дети войны, мы дети фронтовиков, и наши родители были знакомы, и мама моя и Володина, и папа с Семеном Владимировичем Высоцким. И в зале, когда мы играли спектакль, скажем, «Павшие и живые», знаменитый, который тоже запрещали руками управленцев культуры, и Министерства культуры, и ЦК КПСС, запрещали то, во что сегодняшняя молодежь не поверит, невинное дело — «Павшие и живые», спектакль в память молодых поэтов, погибших в войну. И Давид Самойлов, великий русский поэт и фронтовик, был автором сценария, вместе с Любимовым и Грибановым. Так вот, когда мы играли этот спектакль, и когда я работал для этой книжки, я ярко вдруг вспомнил: мы стоим на сцене, и в зале такие же, как мы, то есть тоже дети войны, или фронтовики, оставшиеся в целости, или вернувшиеся из тисков сталинского ГУЛАГа, прошедшие войну тоже. Это все было ежедневностью, мы это знали, как и выжившие в тех тисках, мы старались также любить жизнь, потому что так любить жизнь, как любили выдержавшие смертельные страдания, так никто не умел. В общем, и об этом тоже есть, и заметки того времени. А еще, я почему бумажку держу, я подготовился.

Синдеева: Да-да, давайте. Мне можно ничего не делать.

Смехов: Вот когда у меня бывают вечера, посвященные этой книжке, ее почти уже не осталось, к счастью, она большим тиражом. Жена моя Галя Аксенова сильно постаралась, чтобы вышла красивая книжка, действительно, с хорошим дизайном, ну, и все-таки три тысячи экземпляров на сегодняшний день много, ее фактически уже нет. Может быть, я буду дописывать немножко. Есть темы, которые на каких-то презентациях и в Москве, и в Питере, и в Вятском, в Ярославле, и в Казани, и в Нижнем Новгороде, и в Берлине, где я в эти времена бывал в этом году, мысль о том, что Владимир Высоцкий везде и всем, то есть уникальность этого человека и этого поэта в том, что он, как ни один другой поэт в мире, особенно великий поэт, великий поэт потому, что великим поэтам всем не везло, как правило, Пушкину, Лермонтову, Некрасову…

Синдеева: Да и он немного прожил так-то.

Смехов: Да, и это тоже. И Высоцкому, и Бродскому, и Маяковскому. Но есть что-то, что отличало Володю от всех. Это то, что будучи запрещенным, он был известен всем, вот это спасибо магнитным лентам.

Синдеева: Вот я тоже хотела как раз понять, как это возможно было?

Смехов: А вот как это возможно, люди, которые…

Синдеева: По телевизору его не показывали. Ну, потом в какой-то момент показывали.

Смехов: Народ, в основном, из 250 миллионов тогдашних жителей, в основном, как и нынешнее большинство, и несчастное, и нищее, и малокультурное, и почему-то этот голос и эти строчки вонзались в сердца и в души. И одни и те же песни одинаково находили отклик, отзыв у строителей КАМАЗа, тут про это есть, когда мы приехали театром Любимова, и у самых мощных наших академиков — Сахарова, Капицы, Флерова…

Синдеева: Так мне кажется, и номенклатура тоже его любила. Она, может быть, это…

Смехов: Она мне менее интересна, Наташа.

Синдеева: Ну, я имею в виду, что это тоже откликалось, да?

Смехов: Это тоже люди. А вообще это мысль хорошая.

Синдеева: Тоже люди.

Смехов: Но среди того, что мне кажется, для меня, во всяком случае, обновлением темы Высоцкого, тема будет вечной, я уверен, как и с Пушкиным, — это кажущаяся простота и реальная глубина, и доброты, бесконечной доброты, при таком голосе, при таком нерве. Вознесенский на пластинке, однажды Андрей приехал из Франции, подарил нам, каждому из нас, Володе и мне, свою большую первую пластинку, мне написал нормальные слова, а Володе написал коротко: «Нерву века». И попал, конечно. И вот несмотря на все это, доброта и глубина. Я предлагаю вспомнить четыре четверостишия, четыре цитаты, которые кажутся, когда мы все, кто в этой комнате есть, и те, кто на улице, кого не остановить, знают эти слова.

Не страшны дурные вести,

мы в ответ бежим на месте.

В выигрыше даже начинающий.

Красота — среди бегущих…

Это называется стабильность государства, любого, в том числе и нашего советского.

Красота — среди бегущих

первых нет и отстающих,

бег на месте…

Наташа, продолжайте.

Синдеева: Бег на месте та-та-та движение…

Смехов: Общепримиряющий. И за этим колоссальный подтекст. А есть песня, великая песня, стихи великие, о которых мой друг чудесный Юрий Визбор, при Володе, однажды на Таганке сказал: «Даже если бы он написал только это, ему все равно место в истории русской поэзии».

И ни церковь, ни кабак,

ничего не свято.

Нет, ребята, все не так,

все не так, ребята.

Можно не объяснять, зрители умные. А еще очень люблю вспоминать вот это, жутко знакомое всем, а в мудрости этой, не знаю, я еще разбираюсь.

Эй, вы, задние, делай, как я.

Это значит, не надо со мной.

Колея это только моя,

Выбирайтесь своей колеей.

А вы улыбайтесь. Да, это так. Ну и наконец… Мы поколение, при котором насмерть были закрыты ворота в Кремль, это на расстоянии наганного выстрела, можно было подойти к Кремлю и закончить свою жизнь. А потом наступило время, когда умер главный злодей всех времен и народов, наступила хрущевская оттепель, и где-то в самом начале этой репетиции перестройки открыли ворота. И начались кремлевские елки, то есть уже мои дети…

Смехов: Ну, для нормального человека, далекого от политики, как я, я человек культуры, я человек параллельной России, как уже сказано, и для меня, конечно, это особое счастье, вслушиваться в эти слова Высоцкого.

Спит капитан, и ему снится,

что открыли границу, как ворота в Кремле.

Ему и нафиг не нужна была чужая заграница,

он пройтиться хотел по ничейной земле.

Почему же нельзя? Ведь земля-то ничья!

Ведь она нейтральная!

А на нейтральной полосе цветы

необычайной красоты…

Вот этот феномен Высоцкого, я закончу ответ на ваш первый вопрос словами Аркадия Райкина. Вот однажды мы с моим старшим и любимым другом Игорем Квашой навестили Аркадия Исааковича Райкина после инфаркта, в санатории высокого ранга, что Аркадию Исааковичу, по-моему, не сильно нравилось. Я имею в виду лица вокруг, ответственных, так называемых, инфарктников, или кого-нибудь еще. И отвечая там, скажем, на какой-то вопрос, Аркадий Исаакович сказал: «Вот смотри, на меня один раз наорал мерзавец Егорыч, главный начальник Москвы, партийный. И у меня вот уже… А Юра Любимов получает каждый год от этих извергов вот эти подарки — это нельзя, это нельзя, это закрыть, и чтобы его вообще на свете не было, в лицо почти Любимову. И он выдержал, и он живет. Я сейчас отхожу от болезни и удивляюсь, надо же, какой силы ярославский мужик Юрий Петрович Любимов».

И второе, я от души хотел сказать обожаемому артисту, гениальному Райкину, слова, от всей души сказал такие: «Аркадий Исаакович, а вот мы говорили с Игорем, получается, что в нашей стране есть три имени, которые знают все двести пятьдесят миллионов, включая грудничков: Брежнев, Райкин и Высоцкий». «Нет», — резко прервал Аркадий Исаакович, — «Володя это совсем другое. Я пишу готовые тексты, я работаю в государственном театре, а Володя не имеет никакого отношения к государству, к государственной цензуре. Он сам по себе, и он сам по себе автор, он сам по себе исполнитель, музыкант, композитор и душа того, что он придумал». Вот давайте говорить о следующем. Значит, это актуально у нас, да?

Синдеева: Актуально. Вениамин Борисович, а он сам-то это осознавал? Вот вы говорите, ему не нравилось, что вы видите, какой он, что он другой, не такой, как вы. А он это вообще как-то понимал?

Смехов: Наташ, Пушкин осознавал, что он другой?

Синдеева: Не знаю.

Смехов: Как не знаете? Вы же учили.

Синдеева: Нет, свидетельств живых нет. Это же все-таки… Вот вы же…

Смехов: Я памятник себе воздвиг…

Это с иронией написано.

Синдеева: Это другое все равно. Правильно, это же с иронией. А в живых же нет людей, которые общались с ним тогда. А вот вы человек, который с ним рядом провели в одной гримерке столько.

Смехов: Я не люблю, когда говорят слово «друг». Он сам назначал себе друзей, это его было дело. Но мы были, правда, товарищи, и крепкие товарищи. Особенно первые пять лет, Золотухин, Высоцкий и я, мы переходили из спектакля в спектакль у Любимова и поэтому общались очень тесно и хорошо. Но это, допустим, я могу хвастаться спустя так много лет, а тогда, когда это было, то это не было хвастовством, это было нормой. И то, что я вам уже сказал, когда с Золотухиным мы вместе удивлялись, вот он такой, и вместе с тем он… Ну, потому что слово русское имеет, очевидно, какое-то божественное происхождение. И когда оно насыщено такой болью, таким состраданием, почти исчезающим сегодня, но когда-то главный элемент искусства России, оно насыщено таким юмором, и такой глубиной, как мы с вами уже говорили, что как ему это сказать. Конечно, ему было важно, чтобы его слышали, и он приносил, как он говорил, сейчас я покажу вам новую песню. И он показывал новую песню.

Синдеева: Как это было? Он брал гитару…

Смехов: Ну, это легко представить себе. Конечно, это гитара, это какой-то наш концерт, тоже нелегальный, все было нелегальное. Это все, между прочим, имеет, Наталья Владимировна, вторую сторону. Это имеет сторону народа, это то, на что ответить ни я, ни вы, никто не сможет. Вот те же самые люди, которые кроме телеящика или ящика для идиотов, как, кстати, Высоцкий называл, это люди, которые кроме ящика для идиотов… Или и того не имеют. И их большинство. Эти и люди повышенной культуры, скажем, в городах более или менее цивилизованных, сотни тысяч, миллионы, вдруг такое единение. Не в голосовании за линию партии или за очередного царя, а единение только в отношении слов. Вот песни, как в войну, как все миллионы поют, не понимая, что это принадлежит перу замечательного поэта, скажем, «Майскими короткими ночами» или «Я уходил тогда в поход в суровые края, платком взмахнула у ворот моя любимая».

Синдеева: Когда это уже больше, чем просто слова.

Смехов: Оказывается, что это больше, чем слова. И тем не менее, объяснить нельзя, ни вот это единение в любви к слову Высоцкого, ни эти лица, которые мы увидели 28 июля 1980 года, которые рекой тянулись аж от Зарядья до стен нашего театра. Этих лиц я никогда не забуду. Это же было, когда прощались с Андреем Сахаровым, когда прощались с Андрюшей Мироновым, Окуджавой… И вот сейчас, когда ушел из жизни Любимов. Вот есть такая страна.

Синдеева: Ой, ну я могу сказать, что мои дети, одному 15, а другой 9, и в них проникает Высоцкий. И они знают уже песни, и их это что-то там проникает. Действительно, это уже больше, чем слова. Скажите, а за это время появились какого-то такого же масштаба фигуры, сейчас? Мы можем еще о ком так…

Смехов: Так это я у вас должен спрашивать. Вы же такой же потребитель искусства, как и я.

Синдеева: Я не вижу, такого масштаба.

Смехов: Я не знаю про масштаб. Когда был Высоцкий, о масштабах никто не думал, просто любили или нет. Так же и сегодня. Сегодня очень много поэтов…

Синдеева: А так, чтобы вся страна?

О поэзии

Смехов: И сегодня есть много хороших поэтов, и сегодня много фестивалей поэтов. Вообще фестивали — это рукотворное спасение от государственной небрежности к человеку, и то, что мне посчастливилось бывать на кинофестивалях от Благовещенска до Смоленска, и довольно много последний год, я убеждаюсь в том, что это и есть, спасение утопающих — дело рук самих людей культуры.

Синдеева: Но я все равно не могу сейчас назвать такого человека, который вот так бы объединил…

Смехов: Нет, такого нет.

Синдеева: Нету такого.

Смехов: Нет, я же об этом говорил. Нет, это Бродский, между прочим, сказал, через год после смерти Володи, в Нью-Йорке, на любительскую камеру он записал свои слова о том, что там все необычно, и до Высоцкого не было Высоцкого, и после Высоцкого, никогда это не сможет, вот это сочетание того, как работают его составные рифмы, там он перечисляет, как работает ритм его. А я добавлю, как необозримо поле его персонажей, от Яка-бомбардировщика до «Ой, Вань, смотри, какие клоуны» — это все персонажи, это человек России, вот он вот так, со всех сторон. В общем, такого нет. Но, конечно, есть замечательные поэты. Я даже был пару раз в жюри как-то, с уважением относясь к моим передачам на канале «Культура», о поэзии, меня звали молодые поэты. Мне было приятно, что я это вижу. И они соединяются с театром, что очень важно. Любимов открыл, и Таганка открыла этот новый жанр, поэтический жанр. Вот 7 октября в Зале Чайковского мы будем вспоминать Андрея Вознесенского, и я знаю, что вот эти молодые поэты, они уже не совсем молодые, уже все-таки их молодости какой-то срок прошел, они уже крепкие и взрослые. Я не хочу называть, чтобы никто не обиделся, но очень известное имя, которое проистекает из интернетной любви, это Вера Полозкова, ее знают все.

Синдеева: Да.

Смехов: Но я помню, как студенты, по-моему, курса Кирилла Серебренникова или Рыжакова, во МХАТе, как они сами сделали вечер, и светом вспыхивали лица, в разных местах, и каждый читал Полозкову. Это было замечательно интересно. И потом просто поэтические спектакли, и вообще соединение, раз мы говорим об актуальности, актуальность — это нечаянная, неведомая, неизвестно от чего возникший бум в театре России, где есть отзыв на сегодняшний день.

Синдеева: Такой флешбэк, что опять несвободно становится вокруг, да, то есть воздух несвободный. И опять поэзия начинает. Вот нет здесь такой связи?

Смехов: Очень может быть, что это и так, конечно. И это…

Синдеева: Так вот, если проследить, да, то вот в самые минуты…

Смехов: Да, ну это давно сказано, что чем хуже живется поэту, тем он лучше пишет стихи. Или вот что-то в этом роде. Наверно, явление самых больших наших с вами кумиров в культуре, так если наперечет, на выбор, уже названные там Бродский, Высоцкий, а ещё раньше Стравинский, Прокофьев, Маяковский, которого последние, кстати, два года добивали, что мало помнят. Это, между прочим, июль месяц, 125 лет Маяковскому.

Синдеева: Да.

Смехов: И вот кто однобоко вспоминает, кто хорошо, кто плохо, любит, не любит. Но эти фигуры над нами выросли, и они прожили похожие в этом смысле жизни запрета на диалог по поводу самих себя. Они, как правило, были в долгах, как в шелках, по уходу из жизни. И тем не менее мы громко называем эти имена: Набоков, Георгий Иванов, Саша Черный. А это всё, в общем, травимые или отравленные.

Это встреча государства с человеком искусства, это не нами выдумано, она как была, так и осталась, конечно. Кем-то из мудрецов было сказано, что поэт ― это тот, кто обязательно в оппозиции к власти, и всякая умная власть этому только способствует и споспешествует. Но тем не менее это всё-таки совсем не моя тема и, к счастью, не моя тема. Так много хорошего получил.

Синдеева: Есть. Я сейчас уже завершу тему поэзии. А вот вы наблюдаете за таким совершенно новым явлением, например, как Оксимирон, да, которого называют одним из лучших поэтов вот нового такого поколения?

Смехов: Не знаю. Наверно, всё имеет какое-то основание, всё почему-то возникло. И ко всему легче всего применить старинный способ, как это… отмахнуться и сгримасничать: «Ну нет, в наше время такого не могло быть». Да во все времена было. Если почитать воспоминания…

Синдеева: То есть вы себе такого не позволяете, вы так не делаете?

Смехов: Надежды Яковлевны Мандельштам о том, как просто решались вопросы «люблю ― не люблю» и личной или эротической жизни в эпоху Серебряного века, причем когда у неё спросил… Я просто недавно прочитал её интервью, Надежды Яковлевны, значит, что… «Говорят, что вы все были развратники». Она говорит…

Синдеева: Во всяком случае, жизнь втроем была нормой во многих семьях.

Смехов: Менаж а труа, да. Но она, кстати, сама же и очень легко, не сильно любя Лилю Брик, она же на вопрос об этих тройственных союзах сказала: «Это были три друга, они были целомудренны: и Лиля, и Ося, и Маяковский. Это вранье, что у них была любовь втроем, об этом давно всё сказано».

Недавно я прочитал книгу Дмитрия Быкова о Маяковском. Там много есть замечательных просто открытий и того, что нужно читать. Это допросы, ГПУшные допросы всех, кто вокруг Маяковского, в том числе Вероника Витольдовна Полонская, которая была последней…

Синдеева: Любовью.

Смехов: И при которой этот выстрел просто прозвучал. И среди допрашиваемых была самая приближенная дама, это была горничная, которая убиралась в доме в Гендриковом переулке. И на вопрос следователя об отношениях ответила уверенно, как ежедневный свидетель: «Это были очень деликатные люди, никто из них не переступал порог другого, они могли постучаться и сказать: „Осип Максимович, у меня есть вопрос“. Или: „Ося, у меня есть вопрос“. „Владимир Владимирович“. Или „Володя“». По-разному относились. У них была гостиная, где они собирались, и у них была совершенно отдельная лирическая жизнь у каждого. Мне это было очень дорого, потому что я имел счастье быть знакомым с Лилей Юрьевной Брик.

Синдеева: Вот я про это тоже очень хотела, про нее спросить.

Смехов: Ну, так получилось. Это всё Таганка.

Синдеева: Как я вам завидую! Вот по-хорошему, по-человечески. Это встреча с такого масштаба людьми, которая прошла через вашу жизнь!

Смехов: Знаете, это всё время актуально ― завидовать самому себе или удивляться тому, что я… Когда-то я на вопрос одного неземной силы поэта, как ко мне надо относиться, я говорю: «Ты… У тебя нет особого к себе уважения». Нет, не так. «У тебя нет особого отношения к себе, но ты знаешь себе цену». Вот это сочетание, им можно проверять всех наших любимых людей искусства.

Синдеева: Хорошая фраза какая.

Смехов: Вот, нет, это был Булат Окуджава. Вот он такой. Он не нуждался в особом почтении. И когда, кстати, это была наша передача, сделанная с моей женой, с Галей Аксеновой, на канале «Культура», до этого это была «Россия». «Театр моей памяти». И мы с Булатом Шалвовичем разговаривали у него в Переделкине. Но это было буквально за два года до его ухода. И говорили о Таганке, о запрещенном Любимове, об изгнанном и так далее. И я спросил: «Но ведь вот как ты узнаёшь, хорошо ты написал или нет?». Точно так же и Высоцкий, я думаю, ответил бы. Булат говорит: «Ну да, да, действительно, хвалят, как правило, все. Но я же вижу, кто как хвалит».

Кто как говорит. Вот когда говорят: «Я в шоке», как сейчас говорят, нашли слова. «Ну, это круто! Ну, ты прикольный!». Или, вот как ходят в Третьяковке и смотрят Верещагина, 1812 год, пузатый Наполеон противный и эти мужики несчастные, или портреты, или это. Это люди, которые не обманывают своими глазами. Или те, которых я вижу, вот когда говорю о Высоцком и читаю, как хочется…

У меня есть спектакль «Флейта-позвоночник», может, вы слышали о нем?

Синдеева: Ага.

Смехов: Мы сделали его, это идея была Галкина и это была идея откликнуться на любовь итальянцев к Маяковскому. И мы втроем, Маша Матвеева, Дима Высоцкий и я. И Владик Фролов, замечательный художник фоменковский по свету и вообще дизайнер. И мы поехали в Рим, сыграли.

Когда вернулись, то мудрая Ирочка Апексимова сказала: «А почему бы вам не играть это на Малой сцене?». И мы играем это на Малой сцене, при этом мы много очень с этим спектаклем, он мобильный. Но там другой Маяковский. Я много занимался Маяковским, и там он другой. Мне счастье, когда, не знаю, такие люди, как Юлий Ким, или Камбурова, или Анатолий Найман, друг Бродского, когда реагируют. Норштейн Юрий. Очень было много…

Синдеева: А Брик вы читали Маяковского?

Смехов: А?

Синдеева: А Лиле Брик вы читали Маяковского? Вот были ситуации, когда вы могли читать Маяковского ей? Вот интересно.

Смехов: О, конечно. Василий Абгарович записывал.

Синдеева: Записывал, да?

Смехов: Да, конечно. Ну, это было само собой, потому что втягивал театр, она видела спектакли, ей очень нравился спектакль… Она дружила с Вознесенскими, и с Зоей, и с Андреем, и с Майей Плисецкой, и это всё были наши зрители первые. Воскресенский просто член худсовета Таганки.

И когда Лиля Юрьевна сидела, она сидела очень близко, она плохо слышала. Кончился спектакль «Послушайте!», знаменитый спектакль Любимова о Маяковском, о смерти, гибели и о бессмертии, спектакль, который запрещали каждый год, но за него заступались, он жил. И Лиля смотрела, Лиля Юрьевна, Василий Абгарович, их близкие и друзья смотрели этот спектакль много раз.

И когда кончался спектакль, я обязательно шел туда, в комнату администратора, где она должна была отдохнуть, и есть наша фотография, где мы с Валеркой Золотухиным бежим к ней. А мы играли впятером Маяковского, в том числе и Хмельницкий, Золотухин, Высоцкий, я, и это было всегда.

А потом, когда в роли, которую играл Володя, стал с большим энтузиазмом играть, может быть, самый крупный артист Театра на Таганке, Виталий Шаповалов, на его счету великая роль Васкова в «Зори здесь тихие», ну и, конечно, Понтий Пилат в «Мастере и Маргарите». Но вот в Маяковском он очень… Поскольку уважал моё присутствие в авторской компании, потому что я был соавтором Любимова, написал сценарий к этому спектаклю, он спрашивал: «Ну как?». И, как мальчишка, он запрыгал, когда я по телефону ему говорю: «Вот здесь Лиля Юрьевна у администратора, я у неё спросил: „А как вам Шаповалов?“. Она сказала: „Он был очень хорош сегодня“». И он завизжал.

Конечно, это было… Это было естественно для того времени. Вырывать из контекста не хочется. И говорить сегодняшними словами: «Боже мой, какое же счастье, я лично прикоснулся к Петру Леонидовичу Капице, гению мировой и отечественной науки!»… Ну, и много. Если говорить о тех, с кем мне в жизни вот так повезло, я бы назвал в первом ряду, конечно, это и Любимов, и Высоцкий, и Лиля Брик, и, как для всех названных, Николай Эрдман. Вот уж тут поразительная вещь ― человек, который был для Станиславского, Маяковского, Зощенко, Булгакова, Мейерхольда бесспорным гением русской словесности, насколько это имя, да, почти неизвестно.

Ну, театралы знают, что ежедневно где-то идет спектакль «Самоубийца» или «Мандат», две великие пьесы. Но нам повезло больше всех, потому что Эрдман читал нам, как когда-то читал Станиславскому и первым МХАТовцам, потому что они дружили с войны с Юрием Петровичем Любимовым. Так что эта тема очень важная.

А мы передразнивали Эрдмана и Володя Высоцкий, и Золотухин, и я. Но я лучше всех (передразнивает) передразнивал манеру разговаривать.

Смехов: И был недавно спектакль к столетию Любимова, Катя Любимова, Каталин, попросила Максима Диденко, что делает ей большую честь. Вот она могла бы обратиться к народным или каким-то там титулованным режиссерам.

Синдеева: А Максим талантливый, молодой.

Смехов: А обратилась к Максиму, резкому, новому, ужасно уверенному наглецу искусства, очень талантливому. Человек, который въехал в двадцать первый век из каких-то десятых и двадцатых годов двадцатого, когда все балдели от искусства, театра физического действия, когда движение, пластика соседствовали вот с балетными какими-то достижениями и с искусством немого кино там, и всё… И вырастали, и плодоносили в драматических театрах.

Потом наступило новое время, и уже Любимов, который рос в те времена и всю жизнь был в хорошем смысле слова болен, заражен модерном русским, и не было бы такого театра, если бы не было такого модерна в России и Любимова, который очень… Поэтому Шостакович был в театре одним из главных, так сказать, композиторов наших спектаклей. И Шнитке, и Денисов. Это всё ряд людей, которые выпадают из общей повозки, из потока.

Может быть, вот это и есть то самое актуальное, что я мог бы вам сказать про сегодняшний день? Всё, что из потока… Всё, что делается, как это у Пастернака, что искусство или человек искусства творит не по правилам, а исключениями. Молиться надо исключениям из правил, я уже назвал этих людей. Давайте ещё: Чайковский, Рахманинов, Стравинский, Прокофьев, Высоцкий. А сегодня, конечно, исключение из правил ― это театральные люди.

Синдеева: Да.

Смехов: Конечно.

Синдеева: Вот я хотела сказать, что вот это всё-таки свобода, вот это совершенно другой дух, вот он ещё в театре есть, есть ещё.

Смехов: Вот есть новое время, которое действительно не похоже ни на какое другое, когда человек может и передвигаться… Есть свобода передвижения, свобода выбора профессий, смены высшего учебного заведения. Слава богу, что это ещё есть. И это время нельзя не заметить как счастливое для человека, для единицы, ибо человек, почти непроизносимое слово с трибун…

Синдеева: Сегодняшних.

Смехов: Властных трибун. Говорят «народ» или «масса». А у Эрдмана в «Самоубийце»: «Ну, за человека выпейте». ― «При социализме человека не будет». ― «Как не будет? А что же будет?». ― «Массы, массы и массы, огромная масса масс». ― «Ну, вот за массы и выпейте». ― «Ну, за массы куда ни шло», ― и выпил Егорушка. Вот.

Значит, этот ряд, который приятно называть. Это Юра Бутусов, это Витя Рыжаков, это Кирилл Серебренников, это Дима Брусникин, это Саша Молочников, который так нас порадовал сразу тремя спектаклями: «Бунтари», «Светлый путь» и «19.14».

Синдеева: Но что-то начало меняться, смотрите. Табаков, во МХАТе изменения, дай бог всё будет нормально…

Смехов: Да.

Синдеева: И Женовач, но Молочникова уже там нет, Богомолова уже там нет. Кирилл под домашним арестом. То есть, конечно, тревожные очень нотки, ну, вот как раз для вот этой совершенно свободной территории, которая очень долго была в театре.

Смехов: При всех этих персональных свободах параллельной России есть действительно шаги командоров и того, что никогда не уходило, к сожалению, из России. Какой-то милитарный взгляд на жизнь. Притом что каждый человек, даже министр обороны, хочет, чтобы у него был уютный дом, чтобы были живы-здоровы дети.

Синдеева: Да, и чтобы соседи были доброжелательные, да?

Смехов: И чтобы этих детей не отправлять на войну.

Синдеева: Да.

Смехов: Тогда, когда вполне можно обойтись миром, особенно… особенно в великой стране, которая умеет разговаривать языком не только войны, но и мира. Это главное.

Это всё к Маяковскому, это всё к Маяковскому. А также к теме, знаете, какой? К теме, если вас это может как-то, то, что я увидел какого-то вдохновенного подхалима.

Синдеева: Где?

Смехов: По фейсбуку стали показывать. Женщина, которая, по-моему, возглавила или возглавляет чего-то такое типа культуры где-то.

Синдеева: А, в Государственной Думе, Ямпольская!

Смехов: «Этот сорт народа ― тих и бесформен, словно студень. Очень многие из них в наши дни выходят в люди. Этот фрукт теперь согрет солнцем нежного начальства. Где причина, в чем секрет? Я задумываюсь часто. Жизнь его идет на лад; на него не брошу тень я. Клад его ― его талант: нежный способ обхожденья. Лижет ногу, лижет руку, лижет в пояс»…

Вот этот вот монолог этой дамы поразительно ложится на стихи Маяковского. «Лижет в пояс, лижет ниже, ― как утенок лижет суку, как котенок кошку лижет. А язык?! На метров тридцать догонять начальство вылез ― мыльный весь, аж может бриться, даже кисточкой не мылясь. Всё похвалит, впавши в раж, что фантазия позволит ― ваш катар, и чин, и стаж, вашу доблесть и мозоли. И ему пошли чины, на него в быту равненье. Где-то будто вручены чуть ли не ― бразды правленья».

В общем, Маяковский попадает опять.

Синдеева: Опять попадает и опять проходит через поколения.

Смехов: Да. Ну и совсем главное, это не требуется, как всегда. Между прочим, кто больше всего подлизывался к Сталину, тот первый и погорел.

Синдеева: Вениамин Борисович, я так и мечтала, чтобы программа прошла именно таким образом, потому что когда я…

Смехов: Подождите, а вопросы-то где?!

Синдеева: Да нет вопросов! Всё, я была в этот раз слушателем.

Синдеева: Я хотела, чтобы такой была программа, потому что я уверена, что удовольствие, которое получают в этот момент зрители от того, что вы говорите, от того, как вы говорите…

Смехов: Боюсь, что это ваше личное.

Синдеева: Нет.

Смехов: Но спасибо.

Синдеева: Конечно, я бы очень хотела про флешбэк, что сейчас, да. Хотела узнать про ваши чувства. Вот было советское время, была оттепель, была перестройка. Очень хотела узнать, когда вы себя чувствовали лучше всего, в какой период. Ну, на один вопрос мне ответьте.

Смехов: Я замечательно чувствовал себя в очень рискованном и трудном деле, которое мы исполнили на сцене Большого зала филармонии в ноябре 2017 года, к столетию. Я придумал монтаж, который назывался «Прошу слова!». И цель была, чтобы персонажи того времени, как бы они ни относились к власти, или к перевороту, или к революции, чтобы они звучали так, как они звучали.

И вот со мной рядом были такие потрясающие актеры, и мы разыграли это, когда и Гиппиус, ненавидевшая всё это, как змееныша там этого, Ленина и так далее, и Есенин, который боготворил Ленина в своем стихотворении, и Пастернак, и Набоков оттуда, а потом великий патриарх Тихон с его необыкновенным просто смертельным призывом к власти остановиться в своих грехах страшных, и Иван Петрович Павлов в своем письме к Сталину, и рядом с этим батька Махно, поэт Нестор Махно, которого замечательно исполнил Гарик Сукачев. И Гарик же, который играл у меня, он же читал серьезнейшие стихи. И это всё было исполнено на сцене замечательно, красиво Фроловым Владом и Катей сделано, это, наверно, сильнее этого у меня не было в последние годы ничего.

Это был ответ на многие вопросы. Зал филармонии, который привык к великим музыкантам, был наполнен меломанами, специалистами по музыке. Там внутри были, конечно, были и частушки, и музыка, и даже Высоцкий был, из «Десяти дней», его гениальные стихи. «Только кровь одна с позором пополам». И Юлий Ким, «Как за меня матушка всё просила Бога», «Белые да красные, все такие разные, а голова у всех одна, да как и у меня», гениальный Ким.

Всё это вместе, и Женя Дятлов, и Даша Мороз, и Маша Матвеева, Дима Высоцкий, Гарик Сукачев и я, вот такая шестерка. Приятно, что я об этом вам сказал.

Смехов: В Питере это было два раза, переполненный зал и взаимное счастье, очень трудное счастье, потому что говорить одинаково уверенно слова влюбленности в эту революцию, веру в то, что народу и каждому человеку будут даны свобода и право, а потом оказалось, что и ни прав, и ни свободы. И это всё соединилось в замечательных фрагментах, и музыкальных, и поэтических.

А я спросил у водителя: «А вы знаете такой телеканал Дождь?». Он говорит: «Да, это там, где всех ругают».

Синдеева: Вот видите.

Смехов: «А Первый ― это слишком хвалят».

Синдеева: Вениамин Борисович Смехов у меня в гостях. Я была сегодня слушателем. Я бы ещё и несколько часов слушала, не отрываясь. И можно я позволю себе вас ещё раз позвать как-нибудь?

Смехов: Спасибо. Но я бы хотел, чтобы вы были читателем тоже.

Синдеева: Это я потом, это вот сейчас я вернусь, я собираюсь в отпуск, где спокойно можно читать. Спасибо.

Смехов: Спасибо.