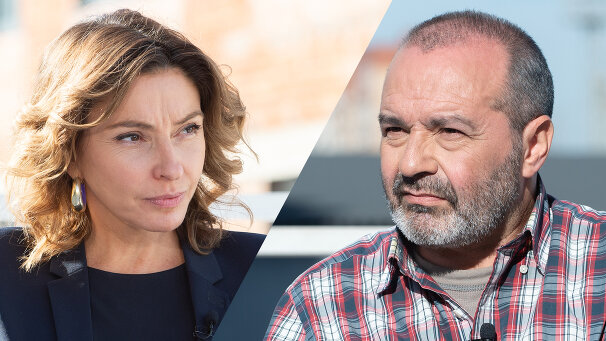

В гостях у Натальи Синдеевой — режиссер Резо Гигинеишвили. Он рассказал о реальной истории угона самолета, которая легла в основу его нового фильма «Заложники», объяснил, почему желание философствовать и «выпендриваться» мешает снимать искреннее кино, а также рассказал, почему никогда не стал бы разговаривать со Сталиным.

У меня режиссерский цикл. На той неделе была Аня Меликян, вот сейчас у меня в гостях Резо Гигинеишвили.

Привет! Я очень рада видеть тебя в программе и поздравляю тебя с премьерой «Заложников».

Спасибо большое, что пригласили.

Резо, ты известен широкой публике как режиссер очень легкого кино. Фильм «Жара», «Любовь с акцентом», ну, и практически все фильмы, которые ты снимал - это веселые легкие комедии. И вдруг, ну, совершенно драма. Я посмотрела этот фильм, это глубокое кино, которое заставляет задуматься и задаться вопросом не только о том, как это было (сейчас ты про это расскажешь) и о том, как мы сейчас живем, и что такое свобода и несвобода. Это документальная история. И я очень попросила бы сейчас тебя зрителям в том числе рассказать сюжет этой истории, которая случилась 30 лет назад.

Фильм основывается на событиях 83-го года, когда в Грузии группа молодых людей, угнали они самолет с попыткой выехать из Советского Союза. Тут более молодой аудитории нужно объяснить, почему, потому как границы, как известно, в Советском Союзе были закрыты для граждан. И, собственно говоря, вот эта трагедия, которую я знаю с детства, и практически родители всех участников этой трагедии, угонщиков, и даже друзей этих молодых людей – как-то это с самого детства очень-очень живо и близко было для меня. Даже я вспоминаю, это был год 87-ой, наверное, я был совсем мальчиком, я вспоминаю, как с мамой одного из угонщиков мама моя сидела ночью на кухне. Хоть это была Перестройка, но также сохранилась традиция шептаться на кухне. И вот мама одного из угонщиков рассказывала моей, что она едет куда-то в Среднюю Азию, как будто бы там есть специальная колония, где, может быть, еще находится под стражей не… То есть, приговоренный к смертной казни, но приговор как бы не был приведен в исполнение, они надеялись, что они еще живы, так как советское государство не сочло нужным вообще сказать родителям этих людей, где их могилы, и живы ли они.

Ты вот расскажи, потому что это очень важно, потому что когда, ну, собственно, угон не случился, и они все были арестованы, и все были приговорены кроме девочки…

Кроме девочки, которой было 17 лет.

К смертной казни. И родители не знают до сих пор и родственники.

Уже сейчас знают, но просто в тот момент…

А что знают?

Они знают, ну, они больше не надеются, что дети их могут быть живы. То есть, тут же надо понимать, что преступление было налицо, безусловно, никто не собирается оправдывать их поступок, включая их родителей. Но вот эта жестокость, проявленная по отношению к родителям, и, более того, иногда в их дома приходили какие-то люди разные. Даже вот самый яркий пример мне вспоминается из их рассказов, человек слепой, который пришел и сказал, что вот где-то, мы должны вместе поехать, в очередной какой-то колонии смертников ваши дети. И они приехали, на вокзале этот слепой исчез. То есть, не знаю, кто планировал такое издевательство, но это имело место быть. (10:35) И я как-то вот возвращался к этим картинкам, как сквозь замочную скважину или в дверную щель наблюдал за этим шепотом этих женщин. И помню маму, которая была огорченная, потому что, конечно, никто не решался им сказать, что они живут в иллюзии, и никто не собирался как-то там до конца уж проартикулировать, что этого не может быть. Потому что все понимали, что они расстроены.

И до сих пор неизвестно, где эти могилы?

Нет. Я так уже наводил после картины справки, я думаю, что этих могил не может быть. Нашли одну единственную могилу, и то потому, что один из угонщиков, он не был на суде, он погиб во время угона. И его с больницы, наверное, похоронили где-то в пустыне, где и хоронили или расстрелянных, или это были безымянные могилы.

Почему тебя эта история не отпускала? Ты в 10 лет уехал из Тбилиси и немножко оторвался все-таки от дома. В Грузии публично эту тему стараются не обсуждать. И тогда ее замалчивали, и в Советском Союзе, наверное, для людей, которые никак не были связаны с Грузией, это так и осталось неизвестным фактом.

Ну, я скажу, что не только этот угон, но было около 54 угонов.

В Грузии?

Нет.

А, вообще в Советском Союзе?

В Советском Союзе. Безусловно, это замалчивалось, как и многое другое. Но в Грузии об этом все время говорят. И говорят, знаете, сначала это был советский суд, который приговорил достаточно молодых людей к смертной казни. Нужно было оправдать, и включилась, соответственно, пропаганда. И даже был привлечен к ответственности, посажен на скамью подсудимых батюшка.

Священник, который…

Священник, монах, который как бы был их духовным отцом, но с которым у молодых людей не было никаких контактов, что доказано следствием, в течение 6 месяцев до угона самолета. Но, тем не менее, и он был расстрелян. Потому что даже представить сегодняшний религиозный контекст, да? Тогда в Сеоне (это главный кафедральный собор, где служил наш патриарх) ему прислуживали два человека. Значит, один из них впоследствии угонщик этого самолета. И это считалось, знаете, таким местом что ли… Это был какой-то акт свободы, инакомыслия, если ты посещал храм. И там вы могли найти даже будущего президента Грузии Звиада Гамсахурдию и многих-многих людей, или диссидентов, или тех, кто следили за ними. И, конечно, это потом сообщалось, значит, например, в Художественную академию, где учился один из прототипов наших героев. Он был исключен из академии. То есть, любая попытка узнать чуть-чуть больше, чем это было разрешено в тех условиях, даже во многом либеральной тогда Грузинской республике, все как-то дальше приводило там к тому, что…. Много думать не надо было – не стоило. Я к чему говорю? Что дальше была вот эта пропаганда, что, видите? Они, знаете, что сделали? Они посчитали, что нужно показать народу, что вот эти элиты, которые много думают, учат иностранные языки или ходят в храмы – вот насколько они зажрались, что они угнали самолет! Хотя, безусловно, никто никогда не оправдывал самого их преступления. А после это были уже независимая Грузия и пришедшие к власти диссиденты, которые были тоже травмированы советской властью. Как они формулировали для себя свободы – это тоже очень любопытно. И для них уже любой человек, кто боролся с системой, они романтизировали, включая этих угонщиков. Поэтому каждая власть…. А потом уже вернулся Шеварднадзе, который был в то время руководителем Грузии, когда ребята были расстреляны. И поэтому у каждого поколения свой особый взгляд на эту тему. (15:09) И вот сегодня в современной Грузии, конечно, я радуюсь, что молодые люди, они пытаются все же анализировать, что произошло. У меня тоже интересует, откуда тянутся наши страхи. И мы как-то попытались обратить свой взгляд в прошлое, чтобы понимать, вот как, где мы были воспитаны, что это была за среда. И мне кажется это чрезвычайно любопытным.

Но романтизм даже в твоем фильме все равно присутствует. Во-первых, потому что они все невероятно молодые, они все талантливые, они такие очень красивые. И ты, конечно, начинаешь им сопереживать. Плюс, все-таки вот эта мысль, что люди пытались вырваться из несвободы, она как бы и окрашивает опять же в том контексте, в котором мы сейчас, да, это все романтизмом. Вот все-таки ты же пытался разобраться в психологическом портрете этих героев, ты изучал, собственно, документы допросов. Вот какой у меня возник вопрос не по итогам просмотра фильма, а когда я просто об этом думала, да? Вот, в принципе, это была золотая молодежь, они были дети достаточно благополучных, успешных родителей. Вот не было ли здесь другого?

Вот все, что вы говорите – это пропаганда в том смысле, что их… Мы, когда сегодня говорим «золотая молодежь», мы представляем ребят, которые гоняют на машинах, там в Монако.

Вот, вот, такая ассоциация возникла.

Это совершенно, я, безусловно, это же мы изучали долго материалы дела, протоколы допросов. Вся их привилегия заключалась в том, и это здорово, что у них была возможность общаться с теми людьми, например, там, с великим мыслителем ХХ века Мирабом Мамардашвили. И то, что они понахватались, и что услышали, в условиях этой несвободы они, мне кажется, создали какую-то совершенно иную реальность, будучи людьми несвободными, и пошли на это преступление совершенно неосознанно. Это было какое-то даже иррациональное движение к свободе. И в этом как раз таки я их жалею. И в этом и есть та трагедия, что это не героический какой-то акт. И это не безнаказанность такая, которую типа мы себе можем позволить.

Это нет, это глупость! И когда меня спрашивают, а почему вам жалко? Да, безусловно, жалко, потому что, когда ты человека ограничиваешь тем, что он не может выйти за пределы своей квартиры, но ты говоришь, что он абсолютно свободен – это абсолютная глупость, потому что государство должно обеспечивать тебя, и твои права, и свободы. И тут подменять понятия и говорить, там, как будто бы мы обращаемся там к монахам, у которых действительно там свободы – это смирение, самоограничение, но это совершенно другая область, понимаете? Мы же говорим о том, что…. И к этим монахам относились не очень хорошо в советский период в советской стране. Поэтому вот эта фальшь, когда говорят, что я могу быть свободным в 4-х стенах. Да ты, от тебя если это зависит, будь свободен где угодно! Но у тебя и у твоих детей должна быть возможность выбора и того, что ты можешь передвигаться по земному шару или как минимум просить за свою работу, сколько ты хочешь. И на частную собственность. Очень смешно мой товарищ и друг Давид Турашвили, тоже вот третий там контекст этого дела, он пишет книгу «Поколение Джинс» про этих людей. И он абсолютно романтизирует этих ребят, что для меня невозможно. Но понимаю контекст: художник пишет главное произведение для современной Грузии, но пишет это, обращаясь к Эдуарду Шеварднадзе, говоря, что тот же человек, который был руководителем столько лет назад, он же является сейчас, там, его окружение во власти.

То есть, опять же контекст есть, который перестает…

Хотя я здесь не даю ни в коем случае оценку Шеварднадзе, который очень много сделал для современной Грузии!

Я тебя все-таки спрошу. Вот, смотри, в фильме Шеварднадзе появляется, и но как бы таким вторым планом проходит. У него нету там речи, он как бы не участвует. Но ты его включил, да? И в этом тоже было высказывание.

Наверное, во всем можно найти высказывание.

Как ты считаешь, он вообще когда-нибудь раскаивался? То есть, он же, получается, отдавал?

Я не могу за него говорить.

Но в Грузии это обсуждалось? То есть, было ли какое-то личное раскаяние?

Ну, безусловно. Это как бы, это было одним из таких главных козырей для его оппонентов. Вообще, я считаю, что как раз таки то, что вы говорите про там, Шеварднадзе там появился или Советский Союз, так или иначе все равно мне кажется, что мы сфокусировались на той мысли, что мир не устроен, и жизнь достаточно хрупкая. Про хрупкость вот мира. Когда ты что-то воображаешь себе, а как это будет реализовано, и к каким последствиям это приведет, ты совершенно, ты не можешь это планировать. И после просмотра, это был волнительный такой смотр с мамой Геги, одного из угонщиков, и она смотрела, я пытался всячески ее отвлечь, сказать, что, все равно вон там стоит осветитель, это кино, но по окончанию картины она мне сказала: «Слава богу, что ты сделал. Как бы мне ни было тяжело на это смотреть, но я хочу, чтобы люди поняли, что с каждым ребенком может такое случиться.

А как отреагировали другие свидетели этих событий, в частности эта девочка, с которой, я знаю, тебе удалось поговорить, несмотря на то, что она отказывалась, она не живет в Грузии.

И она сейчас живет в Грузии. Это девушка, которая, как в вначале сказали, она была приговорена к 16 годам колонии, из группы вот этих же угонщиков. Ну, как, она… Мы пытались все время найти какие-то ключи, чтобы постичь, вот как жили люди в это время, какие были отношения между семьями. Это же не политическое или журналистское расследование. Нам нужно было понять и создать ту атмосферу, которая, в принципе, и побудила этих ребят покинуть страну. И она сказала замечательную вещь, что, она говорила, что «в самолете только с первым выстрелом мы поняли, что это происходит на самом деле». Вначале она тоже очень трогательно сказала, что вы, долгие были переговоры, она сказала: «Я каждый день встаю, работаю над тем, чтобы забыть, а вы хотите, чтобы сейчас я заново это вспоминала». «Работаю» - вот такое слово.

Но она посмотрела фильм?

Нет, она, конечно, не посмотрела и не сможет фильм посмотреть.

Когда я смотрела кино, я понимала, что это художественный фильм, основанный на документальных событиях. Но ощущение было, во-первых, потому что фильм на грузинском языке и только с субтитрами русскими, прием, как ты это снимал, меня не покидало чувство, что это документальное кино, что это реальные люди, настоящие. И мне все время даже себя хотелось ущипнуть и сказать, что это же художественное кино. Ты стремился это сделать?

Вы понимаете, вот это принципиальный наш подход, что все должно быть абсолютно достоверно. Более того, если мы знали на момент написания сценария, какие у нас герои, а потом приходили на роли артисты, мы даже под них, чтобы было органично, чтобы тот текст, который они произносят в кадре, чтобы там не было фальши, мы даже много чего под них переписывали. А потом нужно понимать, современный человек разговаривает, совершенно у них другой сленг, даже о мелодиях речь. Конечно, в титрах это не поймешь, но вот от одной фальши рождается потом другая, я их прямо так бил по губам, чтобы, не дай бог, не проскальзывали эти современные какие-то э-э, что-то там, что совершенно было неприсущее этим ребятам. И все там. Даже вплоть до того, что наш художник по костюмам, она нашла какие-то там списанные ткани, из которых мы дальше шили костюмы. И это было забавно, потому что даже одно, найти этот самолет, этой модели Ту-134.

Да, вообще воспроизвести интерьер Советского Союза, мне кажется, это сложнее, чем какого-нибудь XIX века.

Да! Вы знаете, в нашем, забавно, что в нашем сознании, страхах или кто-то пытается романтизировать это время, но как-то все время существует здесь Советский Союз, а материально его нет вообще. И вот все это найти – это интересное приключение.

Как вы искали самолет Ту-154, да? Ту-154?

Это очень, очень… По отечественному кино, или по-русски, или по-грузински, это мы объездили все аэродромы. Кто-то предлагал положить конверт, и это завтра бы взлетело бы куда-то, но, конечно, мы не могли себе такого позволить. Во-первых, в сегодняшних отношениях трудно было себе представить, что в Грузии приземлится самолет, который улетел со стороны России, с советской символикой! А потом большинство этих самолетов было переделано уже. Видимо, сейчас все летают на частных самолетах «Фальконе», а тогда именно эти борты, так как они маленькие, там внутри бизнес-салон. И мы, конечно, там пытались экстерьерные съемки, там, где не видно этого салона, мы наконец-то приобрели какую-то модель абсолютно списанную, которую провезли в Москву, в павильоне отстроили. Где-то по объявлениям, есть такие люди, которые, оказывается, хранят сиденья самолета! И вот по крупицам мы пытались собрать это все.

Сколько вы собирали этот фильм и снимали?

Ой, мы… Вообще где-то вот от момента замысла и до того, что мы его вам показали, где-то семь лет прошло.

Семь! Вот это вопрос, который мне никогда не дает покоя, когда я говорю с режиссерами, которые входят вот в такой длинный процесс кино. Как не разлюбить этот фильм в процессе? Как не перегореть? Как сказать, ну, я же уже все придумал! Ну, знаешь, как уже ты в голове все доделал…

У меня, знаете, как было? Я просто с каждым этапом узнавал что-то новое. И сам материал начал мной управлять. Это тот момент, когда не ты наделяешь героев какими-то качествами, а сам материал тебе диктует уже, куда идти. И если ты определился по главному, по концепции… А для нас была важна концепция, что вот то, о чем говорил, какой хрупкий мир, вот рок. У нас было ощущение, что мы снимаем вообще как бы античную драму. Когда вот бунт против судьбы, но оборачивается такой трагедией. И, когда ты… Сначала я читал все материалы дела. И это было ужасно тяжело, потому что ты совсем один, даже нет соавтора сценария, и ты как-то эмоционально очень входишь в этот материал, и становится страшно от того, что ты там читаешь. Что это абсолютная глупость, как они рассуждают. Сегодня человеку 17 лет, у него другая информация совершенно! А тогда в советское время в 17 лет человек – это ребенок.

Но правильно вот то, что я поняла из фильма? Они же вообще не готовили этот угон. Я имею в виду, они эмоционально готовили? Сценария угона не было.

Очень глупо готовили. Глупо готовили! И в этом и весь ужас, что это, вы знаете, как казаки-разбойники. А, с другой стороны, в самолете люди, которые все это пережили, этот страх, этот ужас. Вы представьте себе, как бы вы, я не знаю… Как бы вы… Более того, мне рассказывал пилот, я вам скажу. Вот другая сторона.

Вот, я хотела знать, там были люди, которые были в тот момент в самолете? Вы с ними говорили?

Ну, конечно! Суть в чем? Например, наградили пилота, дали ему орден «Герой Советского Союза». Его, конечно, списали после такого стресса. Ему дали маленький кабинет, где взлетали каждый день самолеты, а он говорил, что в небе мы отдыхаем, а на земле работаем. То есть, достаточно молодой человек лишился любимой работы. А потом пригласили его в «Артек» к пионерам, чтобы показать живого героя Советского Союза. И вот там шаг оставался до сцены, в кулисах, значит, ему какой-то сопровождающий говорит: «Вы вот только детям не рассказывайте, за что вы получили «Героя» Он говорит: «Ну, как? Как бы, единственное, что осталось, что я хотел сказать, что посадил самолет, спас такое количество заложников». Зачем детям это знать? Вы лучше скажите, что погода была нелетная. И он вышел, и вот это огромное количество глаз детей, пионеров, которые смотрят на тебя, а ты герой, и не можешь сказать, почему ты герой. (27:39) И вот мне кажется, что и этот пилот – заложник этого времени, когда все подменяется, когда религия подменяется или бог Сталиным и Лениным, и дальше все идет во лжи. И это тоже один из мотивов, побудивших меня снять картину, потому что я обожаю там советские фильмы, кино, но создается для моих детей впечатление такое, что это был какой-то прекрасный мир, благодаря этим творцам, которых тоже притесняли в то время.

И, кстати, мы же наблюдаем такой откат как бы к возвращению в Советский Союз в головах людей. Ну, то есть, они тоже как-то романтизируют это время.

Ну, конечно, они были молоды тогда. Я понимаю, что мои родители в первый раз встретились, поцеловали друг друга.

Но они же не хотят вернуться в Советский Союз?

Не по системе же этой как бы ностальгируют, а потому что…

Были молодыми.

Там кто-то летел за 37 рублей в Москву, мог взять, и сейчас у него нет денег. И понятно, что вот некий такой социальный фон, понятно, что нет защищенности такой. Но нет и такого момента, когда ты индивидуум, ты один можешь своим трудом доказать, что ты можешь быть человеком востребованным для всего мира. (28:56) Вот я вспоминаю, все хвалят тбилисское «Динамо», все вспоминают футболистов, там, Давид Кипиани – легенда грузинского. За него «Реал Мадрид» предлагал там 5 миллионов или что-то, а теперь мне приходится объяснять всем иностранцам, что у нас была легенда. Н если бы ему дали такую же возможность, как Шевченко, условно говоря, играть в Милане, он бы выехал и был бы мировой звездой, как Платини, например. Но не было такого же! Все было… Поэтому мне бы хотелось, чтобы, вот чтобы мы все-таки проанализировали не только наши победы на спортивных соревнованиях, но и как жили люди, и как после этого все вот это поколение этих ребят, например, тогда молодых, а сейчас уже достаточно взрослых, те, кто дожили до сегодняшнего, они так и не смогли в это безвременье реализовать свой талант. Они как будто бы под обломками этой империи, они или погибли, или… А это были очень талантливые люди! Я многих из них знаю. Это было супер поколение!

Как ты вот понимаешь, насколько мы сейчас себя чувствуем свободными или несвободными? Особенно художники.

Вы знаете, это зависит, это, знаете, как мне говорят, это зависит пока что, я вижу, что от того, насколько ты честен по отношению к тому делу, которое ты делаешь. Это, знаете, как нет информации, но у каждого человека есть интернет. Ты, если активный гражданин, ты можешь зайти и узнать любую информацию. Вот тебе нужно или не нужно? На уровне, чтобы были ограничения, я лично на своем опыте, я буду врать, может быть, там, меня не поддерживают или не поддержат, если какая-то тема неугодна, но меня никто не ограничивал в том, что я делаю. Никогда. Но тут, знаете, какая самоцензура. Если есть настроение, фон такой, что ты уже оглядываешься, думаешь, ну, это как бы твой выбор.

Но в каждой программе, не могу эту тему не поднять, Кирилл Серебрянников оказался под домашним арестом. Но это же про несвободу. Именно художника.

Вот, например, я, как, я, знаете, пытаюсь все это, знаете, это как… Вот вопрос же в эстетике, вопрос в том, как это все произошло, вопрос, что мы все понимаем, что Кирилл – это не тот человек, которого нужно сопровождать под таким конвоем. С Кириллом знаком, товариществую, у нас много общих друзей. Но я посчитал нужным придти туда к суду, потому что мне абсолютно, мне абсолютно понятно, что можно разбираться в любом деле, но вот так показательно обращаться с человеком, мне кажется, это неверно. И это меня ужасно расстраивает. Более того, я вам скажу, с Кириллом, вот я, знаете, как? Я смотрел, может, три его спектакля, из которых что-то нравится, что-то не нравится. Но если не будет спора, не будет дискуссии, будет только насилие и одно мнение, это ни для кого не полезно вообще. Поэтому те, которые против или за него, которые пишут удивительные совершенно комментарии в сети, что «вот, поделом», «просто так не случается» - то есть, они сразу человека приговаривают. Давайте, разберемся, что там было, что случилось. Почему же такой восторг от того, что человек, художник, он вот сидит в клетке. Отчего такой восторг?

Ну, это сейчас такая, в общем-то, общая политика, понимаешь, информационная, которая есть на федеральных каналах. Рассказывают про Кирилла Серебрянникова, про то, что он – вор. Вор должен сидеть в тюрьме.

Но федеральные каналы вещают и для меня, и для какого-то другого человека точно так же.

Не, ну, может, мы меньше как-то их смотрим?

Нет, вопрос в другом, опять же, в моем личном выборе. Я понимаю, что федеральный канал говорит вот там, я не знаю, вот так, как он говорит, да? Но ты-то зачем родился? Ты чего хочешь? Все время… Даже иногда, знаете как, даже, если с родителями разговариваешь в зрелом возрасте, ты анализируешь что-то.

Ну, вот я не понимаю, почему тогда люди не анализируют. В большинстве своем этому верят.

Может быть, в этом беда?

Я тоже не понимаю, да. Но как вы так оказались-то в этом всем?

Вот я про это и говорю, что, а как не оказаться, если мы, если мы 70 лет, давайте, не будем приукрашивать, мы были ограничены в любой свободе. И за нас принимались решения. Вот для моих племянников, которым 14-13, они вообще ничего не смотрят. Они об0щаются со своими друзьями, с которыми знакомятся по Фейсбуку, ездят, путешествуют по миру, и у них патриотизм, это не станет их профессией. Они всегда будут любить свою родину, но это не будет их таким, знаете, как «мое лучше». Я с удовольствием бы, если бы у меня была такая возможность, ездил бы по миру как можно чаще и впитывал бы все прекрасное, что везде есть, при этом любя свое, но не противопоставляя свое чужому. Когда мы пытаемся, знаете, вот, вот какой-то силой и тем, что вот величием, сколько у кого там бомб или чего-то, вот этим показать, что мы крутые, мне кажется, что это ошибка. Мы можем этим защищаться – это здорово, слава богу, потому что мир неустроен и неспокоен. Но мне бы хотелось гордиться, и вообще в целом, кем я только горжусь – это великие умы, я не знаю там… Я детям читаю Пушкина, мне с ним нравится общаться. Каким бы ни был великим Сталин, я не хочу с этим человеком разговаривать. И он, слава богу, со мной не хочет. Как я могу радоваться, что создавалось много бомб?

А как в Грузии сейчас к Сталину относятся?

Слава богу, что… опять же! Вот это же обман. Многие ведь как? Не хотят терпеть, строить своими руками свою судьбу, как бы это ни было трудно. Я имею право на это говорить в том смысле, что я знаю, как жизнь менялась. Я был сначала достаточно там, привилегированная советская семья, такой мальчик там мажор. Потом в условиях там, опять же, развалился этот Союз, и мы были вынуждены приехать уже в совершенно другом статусе там беженцев сюда. И я помню…

Почему вы приехали сюда?

Потому что началась война, и потому что я помню, что вот там уже жгли какие-то покрышки, очереди за хлебом, прятали бензин, канистры, и драки, и какие-то бандформирования. И мама, которая, я ее помню такой веселой в окружении своих друзей, которые на тот момент там формировали там, я не знаю, всю жизнь так называемой интеллигенции, да? Которые собирались дома, это были праздники, веселье. И потом ту же маму я помню, как она с черного хода ресторана на кухню, где она работала и мыла посуду, открывала этот, как его, свой пакет и показывала охраннику, что она ничего там не украла. То есть, не только она, это была такая форма. Поэтому, то есть, это… Поэтому, когда я говорю о том, что, несмотря на то, что ты, может быть, тяжело живешь, и у тебя, может, денег на что-то не хватает, я всегда помню, что ты, вот я свое ощущение помню, что мы всегда пытались как-то пройти эти испытания, но не обвинять и не плакать, потому что там колбаса за столько была или за столько-то. Мне обидно! Вот мой дядя, он такой красавец-мужчина, такой голубоглазый, высокий. Он ездит со мной на машине, мы проезжаем, он говорит: «Господи, сколько прекрасных кафе! Можно посидеть с девушкой».

Сейчас? Здесь, в Москве?

Да, притом, что он и тогда хорошо гулял. То есть, тогда были места там «Националь», «Дом кино». Но для него это до сих пор дикость. Почему нельзя было кофе выпить? Я про Турашвили вот рассказывал, который книгу написал про поколение. Он начинает с того, что (это тоже интересное наблюдение) в Грузии, знаете, такие памятники на кладбище, на могилах? Единственная такая частная собственность, то, что тебе принадлежало в то время – это была вот твоя могилка. И там, вот на этом месте…

Это твое все.

Это твое. Поэтому заказывались такие памятники, что это просто надо видеть.

Ты продал свой дом для того, чтобы…

Слушай, это я вот…

Это что? Ну, как? Я же читаю интервью, готовлюсь к программе.

Это когда выносит это журналист, которому я очень благодарен, вот так мы беседуем, и что-то я вскользь сказал, а когда это уже тиражируется, и это как бы…

Ну, слушай, на самом деле, это, я объясню, почему журналист это выносит. Это важный фактор, потому что ты выступил не только как режиссер, ты выступил как продюсер, и если ты еще рискнул и поучаствовал своими деньгами, ну, это достаточно ярко тебя характеризует. Потому что не все продюсеры рискуют своими деньгами.

Когда мы снимали картину, это же, я не делю свою жизнь, я не живу так, что, знаете, есть профессия, есть моя жизнь. Я не могу не делать то, что меня сильно там волнует. А как только ты начинаешь уже в середине понимать, что не хватает денег, что-то сорвалось, ты понимаешь, что ты уже ответственный за огромное количество людей. Как минимум, ты должен заплатить тем людям, которые работали с тобой. Поэтому никакого там романтизма в этом нет, но да, мне неприятно.

Есть эта реальность.

Ну, да, мне неприятно звонить там всем моим друзьям и говорить, слушай, там, вплоть до того, что это были моменты, когда… Но ты при этом, у тебя уже свой статус какой-то. Ты же собирал на картины, у тебя кинокомпания, все вроде шло хорошо. Но кому-то звонить и говорить, одолжи мне там тысячу долларов, потому что там нужно что-то сделать… Ну, это путь, и он интересный.

Кто финансировал этот фильм кроме тебя?

Поддержал грузинский киноцентр. Наши продюсеры, партнеры польские, которые… Ева Пушчинска, она такой победитель «Оскара» с картиной «Ида», я думаю, что ваши зрители знают эту картину. И, соответственно, вот мы.

Вы рассчитывали на какую-то господдержку?

На господдержку в том числе, конечно.

Вот вопрос, опять же извини, задаю сейчас всем творцам. Сотрудничество с властью, в том числе получение господдержки. Вот это вообще как-то можно все связать в один клубок? Является ли это сотрудничеством?

Что вы имеете в виду, сотрудничество с властью?

Смотри, вот на фоне ситуации с Серебрянниковым, на фоне того, что сейчас происходит вокруг Учителя и его «Матильды». Как бы, основные такие упреки звучат следующие: ну, государство же вам давало денег, а вы, значит, там не всегда (не всегда!) делаете то, что нравится нашему государству. Ну, я так очень…

Смотрите. Я разделил бы свой ответ на два пункта. Первое: я не считаю, что государство – это не мы.

Ура! Вот я всегда жду от художника этот ответ.

Второе: не мы не только в том смысле, что, типа как бы только наши интересы государство обслуживает, но мы отвечаем и за наш выбор всегда. А второе, что мне кажется, что действительно многие картины финансировались тем же государством. И я считаю, что нужно сотрудничать, так как мы существуем в одном пространстве, понимаете, все?

То есть, не надо себя делить?

Я бы не делил, потому что у меня нет никакого, знаете, чувства неловкости, потому что я не считаю, что я беру лично у какого-то чиновника деньги. Я это не считаю.

А почему тогда государство считает, что оно вправе диктовать тогда художнику что-то? Вот они-то почему так считают?

Я не… Честно? Я не видел, чтобы кто-то чего-то диктовал. Если нет прямых таких заказов, на которые тоже имеет право государство, сказать, что сегодня для нас важно это. Есть художник? Я! Выходи, давай, вот на тебе средства, делай картину, которая там, как бы, типа…

А вот ты бы мог снять по заказу? Например, ну, я не знаю, вот сейчас…

У меня даже с продюсерами не так складываются со всеми отношения, я очень как бы своенравный. Я очень организованный, дисциплинированный, работолюбивый, но монтаж должен быть мой. Последнее слово должно быть мое.

А вот это, кстати, вопрос, который недавно поднялся на «Кинотавре», когда Роман Волобуев снял свое имя из титров фильма «Блокбастер». Вот такой конфликт, который… кто первый? Режиссер? Продюсер?

Мы затронули сейчас такую, знаете… Продюсер картины – мой близкий друг Илья Стюарт.

Да, знаю.

Я видел, наблюдал весь путь, как он развивался, я знаю, какой он деликатный человек. Но существует момент. Если я, вот он снял волобуевскую там тоже картину дебютную, да? Дебютную. Тут же вопрос, выносить сор из избы или нет, спор?

Но Волобуев прав или неправ?

Я не хотел бы давать каких-то таких оценок, я лучше по-другому отвечу. Я считаю, что если существуют такие продюсеры, которые тебя приглашают на проект. Вот если ты решил, что ты вот… Сейчас мы были в Теллурайде, извините за такой, может быть, там кому-то пафосно, мы ознакомились, значит, с моим любимым режиссером Алехандро Гонсалес Иньярриту, значит, известный по картине «Выживший», «Бердмен», и многим другим. И мы ехали с ним в машине, мы как раз беседовали про то, как, например, в Голливуде кто-то может давить – не давить. Потому что он один из тех режиссеров, которые делают свое кино. Но он делает, потому что его принцип такой! А если уж ты подписался снимать, я не знаю, фильм «Жара», условно говоря…

Где есть продюсерская компания.

Где есть продюсер. Хотя и там было…

А может продюсер повлиять?

Безусловно! Если тебя приглашают, я не знаю, «Дуэлянт» там снял Александр Роднянский, он имеет право, если он задумал историю, пригласил режиссера, не диктовать, а как бы принимать, там…

Финальное решение.

Да. Я думаю, что да.

Но ты своенравный, поэтому стареешься все делать сам?

Ну…

Слушай, это, если режиссер может себе это позволить, это круто же!

Вы знаете, мы только что сейчас выше говорили, вот если я кроме разговоров вкладываю сам там, какая-то внутренняя инвестиция, еще и как бы сам пытаюсь достать деньги, и сам понимаю, что такое риски, и понимаю, что такое прокат, что такое производство, и за что-то кроме своих собственных амбиций я еще и отвечаю, тогда, наверное, у меня должно быть право на свой какой-то голос.

Бюджет фильма скажешь?

Нет, не скажу, потому что невозможно это. Я его еще не понимаю.

Скажи, пожалуйста, ну, вот такой старший наставник Федор Бондарчук, ты же можешь его назвать старшим наставником?

Абсолютно.

Учителем? И, собственно, когда тебе было всего 20 лет, он тебя позвал снимать…

Не он меня позвал, я ему напросился.

А вот как вы? Вы уже были знакомы? Вообще, извини, вот это вот вхождение вот в эту, условно, семью, с одной стороны, киношных людей, московских – это случилось когда?

Нет, ну, во-первых, я никогда не испытывал такого, что существуют какие-то там… Я с детства был, так сказать, блатным.

Так.

Но свой блат ты должен доказывать своим трудом. Потому что если бы кто-нибудь видел, сколько я бегал на площадке! А до этого я помню, когда еще точно так же по блату, но меня устроили на тогдашнее еще НТВ, вы бы там по блату побегали по Останкино.

А что ты делал?

Я был администратором, встречал гостей.

На какой программе?

«Власть народа» тогда открывалась. И потом уже как-то я пытался найти себя, реализовать себя в том, что мне было интересно. Я стал там вторым режиссером. Но телевидение не полюбил. Но это большой опыт. А дальше был рай, когда мы оказались на площадке «Девятой роты».

И ты за ним бегал, уговорил его, чтобы он тебе доверил?

Не, я за ним еще бегал, когда мы снимали музыкальное видео. И вначале, вот вы спросили, ты снимал такие картины, вначале легкие. Когда я поступал во ВГИК, выходили пять картин. Это все было неустроенно совершенно. Если мы сейчас можем говорить об индустрии, кто кому деньги дает. Любая возможность снять ролик какой-то певицы, которая сидит на диване, намазанная маслом, с ветродуем, и волосы развиваются в рапиде – это было счастье, потому что ты не только в теории, ты мог смотреть и видеть, что такое формировать кадр! И поэтому и дальше любые предложения… Сейчас можно говорить про «Жару» там. Я помню, когда «Жара» вышла, я получил 500 предложений снять такое же точно, потому что до этого не было ощущения, что есть молодежная публика там, аудитория.

Но, кстати, ты знаешь, вот «Прогулка», все сравнивали эти фильмы, и «Прогулка» не полетела. Мне кажется, не попала во время.

«Прогулка», по-моему, если не ошибаюсь, была позже. И она все-таки более артовая.

Разве она позже была? Не наоборот?

Не, не, не. Не помню. Но «Прогулка» - это все-таки артовая картина такая. А тут было, 22-летний режиссер говорил со своей же аудиторией про то, что он знает. И вот сейчас изображать то время, что я бы хотел снять психологическую тончайшую драму? Во многом, я так сейчас анализирую, что я и, в принципе, убегал от этих всех моментов, которые я видел за время этих войн и несчастий, смертей. Сейчас снимать еще про это, мне кажется, что мне бы лучше было спрятаться в сказках и в таком, в солнечных днях московских, чем опять снимать и рефлексировать.

Ну, слушай, ну, а тяжело все равно было пробиваться? Вот мы тут все время тоже вспоминаем, Кантемир Балагов, который снял «Тесноту». Ты видел фильм?

Отличная картина!

Очень сложно пробиваться! Вот он рассказывал.

Чепуха. Вранье.

Ну-ка расскажи?

Я ему покажу. Дайте, пожалуйста, хотя бы вот один лист вот вашей аудитории, один хорошо написанный синопсис. Вы не представляете, что будет на рынке!

Да?

Оторвут с руками!

Не хватает идей?

Идей не хватает. Режиссеры, если снимают, они хотят снимать про то, что они не знают. Или они технически понимают, что вот надо снять так, так, так, так, так, а что там внутри, как человек существует, это, в принципе, неважно. Поэтому форма, она как бы очень часто как-то побеждает искренность авторов. И не надо выпендриваться, короче говоря. Вот как только они, мы многие выпендривались, я тоже выпендривался. Все вещи, которые мне не нравились в моих картинах, когда я пытался философствовать в жанре. Не надо! Ты снимаешь жанр или идеи, как Кантемир, который достоин уважения, снимай картину, которую ты снимаешь.

Так Федя посмотрел кино?

Да.

И как?

Конечно, я ему показал.

Ну, вот как, расскажи? А ты в процессе фильма с ним обсуждал, советовался?

Нет, вот в процессе фильма он, я помню, я отправлял мои объекты, он отправлял мне объекты «Притяжения», хвастались перед друг другом. Я потом я показал какую-то версию монтажа, он мне дал очень полезные советы. Я вообще очень люблю показывать кино всем до того, пока оно выйдет. И так же на площадке, когда я снимаю…

И ты не боишься критики на этот момент?

Нет, наоборот, я за этим и показываю. Нет, вы знаете, как? На площадке вот я стою, у меня у монитора могут стоять все. Меня это не раздражает. Даже, я не знаю.

Это же такая уверенность! Круто!

Нет, все те, кто в процессе, кто не просто сидит, ковыряется в носу, интересно, что будет. А кто скажет какое-то свое мнение, которое ты можешь не принять, но я слушаю. Мне интересно такие фокус-группы делать. Ну, что? Многим показал.

И?

Ну, здорово, чего. Все все как-то оценили.

Но ты все-таки видишь коммерческий путь?

Картины?

Да.

Тут странная история. Не знаю, как она пройдет в России, тоже про активность зрителя. Вот все, во, плохое кино. Вот Кантемир снял картину – блестящую картину! И чего? Кто туда пошел? А потом сидит дома этот же зритель на диване и говорит: что-то у нас плохо! А ты поддержи хорошее кино! Ты это не поддерживаешь, ты не ходишь.

Как ты думаешь, в чем опять же эта проблема? То есть, помимо химии, таланта, там, не угадать, что? Опять же, это вопрос в прокатчиках, не знаю, в рекламной кампании?

Это совокупность сейчас многих проблем, это целой передачи не хватит: и прокатчики, и площадок, и правильной рекламы, и платформ, где ты можешь для своей аудитории эту картину как бы выдвигать. Потому что зритель разный абсолютно. А сейчас все сведено, как-то одна куча. Как коммерческие картины, так и артовые, они идут по одной схеме. Как их рекламируют – это неверно. А то, что касается нашего фильма и его коммерческого потенциала, здорово, когда фильм интересен миру, и когда его покупает большое количество стран. Потому как ты можешь здесь снять типа коммерческую картину, но она там, первый кент, и обвалится. А если картина вдолгую существует, ее закупают разные страны, на многих территориях, фестивалях ее берут…

Выкупают?

Да, да, да.

Кому продана уже?

HBO.

Да? То есть, ты уже покрыл свои расходы?

Я начинаю покрывать.

Вот это мне нравится. Все, программа практически закончилась.

У меня последний вопрос. У тебя трое детей. И вот мы же с тобой все-таки постарались, к сожалению, не хватило времени раскрыть эту тему свободы и несвободы, в том числе в Советском Союзе, как воспитывались дети тогда, и как они воспитываются сейчас. Как ты вот пытаешься в своих детях вот это чувство, не знаю, независимости, свободы…

Знаете, что? На примере без цинизма. Вот герои мои, отец приходит в советское время, покуривая «Мальборо», которое он приобрел вместе с замечательным галстуком у спекулянтов на черном рынке, с друзьями сидит, выпивает и хохочет, какая дурацкая советская власть, а на утро он встает на трибуну и служит этой власти, и говорит, что надо бороться с этим, с этим, с этим, и хвастается победами, значит, в данном случае Грузинской республики. А потом хочет, чтобы его сын вот в этом общественном сговоре участвовал. А сыну 16, он – максималист. Поэтому не надо выпендриваться. И то, что ты сам не можешь сделать, не надо быть таким, не надо читать мораль, если сам как-то особо не придерживаешься.

Как прививать ценности? Вот опять же, своим примером тогда? Или как?

Вот я благодарен своим родителям очень. Они никогда из себя никого не строили. Они не заставляли ничего того, чего они сами как бы… Они только заставляли меня учиться. Вот точно. Надо получать хорошее образование, и знать, что мир многогранный, интересный - эти идиотские совершенно, скажем так, примитивные вещи, о которых почему-то мы забываем. А мы куда-то что-то там, какая-то философия, по которой ты не живешь – это бред. Подмена понятий абсолютная, поэтому…

Был яркий эпизод на съемке, когда на где-то площади, на стадионе твои коллеги вывесили… Расскажи. Да, ты хотел об этом рассказать.

Это смешно. Когда мы готовились к сцене, там есть сцена парада, и вывесили, там перетяжка такая ткани метров 30 в парке Победы в Грузии, значит, красное все полотно, и по центру лик Ульянова-Ленина. И люди, утром проснувшись, пришли, значит, с детьми гулять, значит, коляски, дети, собаки, и вдруг смотрят, что перед ними возник Ленин. И, конечно, все напугались, перепугались, и в эту секунду я подумал, что действительно никто туда не хочет возвращаться. Даже те, уже в возрасте, которые, знаете, им доктор прописал, что хорошо ходить по этому парку. Все смотрели в ужасе, даже понаехали из телевидения, все. И такой фэйк-ньюз образовался, что опять кто-то нас тащит туда обратно. И начали это все дело кидаться в него. И чуть не сожгли нам, не сорвали съемки – настолько они этого испугались, этого злодея.

Спасибо тебе большое. Я желаю удачного проката. Фильм «Заложники», всем в кино!