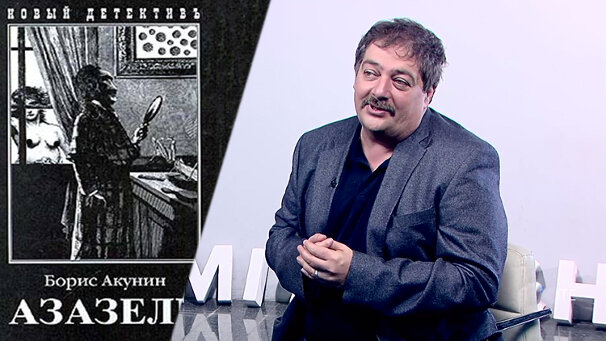

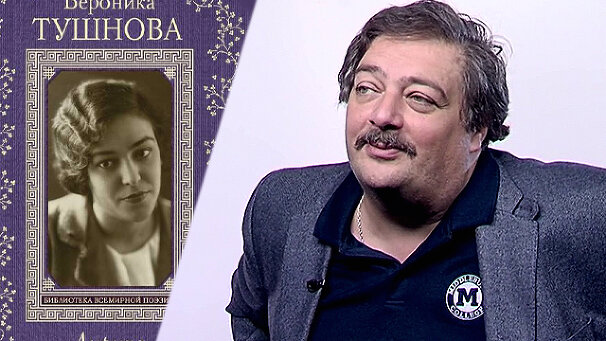

В цикле «Ста лекций» 1978 год и «роман с ключом» Валентина Катаева, который Дмитрий Быков считает действительно венцом творчества писателя — «Алмазный мой венец». Он рассказал о том, чьи имена скрыты под прозрачными псевдонимами, насколько роман автобиографичен несмотря на протесты самого Катаева, а также каким писатель видел двадцатые годы прошлого века.

Добрый вечер, дорогие друзья. У нас семьдесят восьмая лекция в проекте «Сто лет — сто книг», и, соответственно, 1978 настал, и Валентин Катаев в шестом номере «Нового мира» издал «Алмазный мой венец». Это вторая книга Катаева, после «Травы забвения», которая попадает в поле нашего зрения.

Ничего принципиального нового с его литературной манерой за это время не случилось. После революционного, отменившего все его прошлое писание, «Святого колодца» 1961 года он так и продолжает работать в эстетике «мовизма», или «плохизма», как он его обозначил. Пишет он очень хорошо, ничего как раз «мове» в этом нет, а «мовизм» это его пренебрежение к канону, как левая нога захочет, так и написано.

На самом деле проза Катаева довольно сложно устроена. Она строфична, крошечными абзацами, как строфами, движется текст, стансовая такая культура. Не нужно возводить это к фрагментарности Розанова, конечно, ничего розановского в этом нет, а это именно попытка вернуться к своем поэтическому прошлому, начинал-то Катаев со стихов. Так же и стихи он пишет, в строчку, чтобы граница между стихами и прозой размывалась. Это проза поэтическая, проза поэта, лирика, со свободным перескакиванием с предмета на предмет, вот как поведет, как повелит вдохновение, «моя свободная мечта», по-блоковски, так и будет написано.

Сюда вкрапляются цитаты, из газет, услышанные из радио, словечки, поток сознания — это такая свободная литература. Кстати, сочетающаяся с абсолютной пластической силой и строгостью описаний, с великолепной самодисциплиной, то есть это не произвол, это именно свобода. И, конечно, ранняя проза Катаева уже поражала мастерством описаний, пластической точностью, почти набоковской, а иногда и Набокова превосходящей, но главная тема там не набоковская, а бунинская. Это мучительная тоска по проходящей жизни, по изживанию ее, потому что ничего не остается.

Помните, как в «Траве забвения» вот это: «На Маяке легкая музыка. Неужели всему конец?». Всему конец, и жизнь заканчивается ежесекундно, и ежесекундно отмирает что-то в душе. И вот эта хроника отмирания, дикая тоска по времени, по молодости, это пронизывает всю старческую прозу Катаева, и в огромной степени «Алмазный мой венец».

Это сенсационная книга, которая, действительно, в свое время, я очень хорошо это помню, помню, как мать привезла мне на дачу этот номер «Нового мира», уже ходивший из рук в руки, и как я за сутки прочел. Десять лет мне было, но я же очень интересовался всем этим, за сутки прочел эту прозу, а дальше мы со старшеклассниками, с которыми я дружил, вместе отгадывали, а кто там спрятан под каким псевдонимом.

«Алмазный мой венец» — это книга, которую за всю, пожалуй, историю катаевской литературной работы, если не считать повесть «Уже написан Вертер», которую сразу заклеймили как антисемитскую, «Алмазный мой венец» — это книга, которой прилетало больше всего. Потому что Катаев, его называли и циником, и приспособленцем, и как хотите, но как-то у него была в общем неплохая репутация, не только потому, что он помогал Мандельштаму и Булгакову, а потому, что он хорошо писал.

В России за это прощают многое, как прощали и Алексею Николаевичу Толстому его цинизм и то же самое приспособленчество. Но «Венец» какую-то чашу переполнил. Давид Самойлов тогда писал Лидии Чуковской, переписка их ныне опубликована: «Конечно, есть там и стилистический блеск, и замечательная сила, но все равно за всем этим блеском чувствуется, что где-то у него в душе мышь сдохла».

Считается, что «Венец», ну кем считается, некоторой частью прогрессивной общественности литературной, считается, что «Венец» — это попытка задним числом вписать себя в историю литературы так, как ему хотелось. Он описывает своих друзей, описывает их под прозрачными псевдонимами, это классический, что называется, роман à clef, «роман с ключом», в котором можно угадать всех персонажей, описывает людей, с которыми рядом начиналась его литературная жизнь.

Но ведь все помнили, все знали, что из этих людей большинство было убито режимом, и с половиной из них Катаев рассорился, а некоторых напрямую предал. Он перед Зощенко на коленях стоял, вымаливая прощение, потому что он когда-то поучаствовал в его травле.

В романе ничего этого нет, наоборот, там сплошная идиллия, там он один из них, и в конце концов, когда он воображает себе скульптуры вот этих друзей, расставленные в парке Монсо, сделанные из какого-то белого звездного материала, более живого и более холодного при этом, чем мрамор, вот из этого живого дышащего льда, он чувствует себя среди них увековеченной, как сказано в последней фразе, безумной фантазией ваятеля. Он становится одним из них, окаменевает. Он пытается вписать себя в этот ряд.

Но знаете, вот что выяснилось впоследствии. Невзирая на чрезвычайно скептический и довольно язвительный комментарий Лекманова и Котовой, который вышел к этой книге, а комментарий очень полезный в фактографическом отношении, оказалось, что Катаев все-таки это сравнение выдерживает, что он в одном ряду с ними в общем-то смотрится. Что даже самые советские его вещи, типа «Время, вперед!», написаны очень неплохо, а уж поздние, так это просто прорыв литературный.

И журнал «Юность» как-никак создал он, а Аксенова открыл он, и Гладилину помогал он, и Евтушенко печатался у него. То есть он в общих чертах оказался человеком вовсе не пропащим, больше того, весь его конформизм совершенно растворился в блеске его слога. Когда сейчас читаешь Катаева, то вместе с ним переживаешь такую тоску, такую боль невероятную!

Другое дело, пока Катаев был жив, он, как все писатели, был хуже своих текстов, и он производил своим, может быть, когда-то цинизмом, может быть, своей определенной пошловатостью, производил впечатление довольно безрадостное. Он говорил много глупостей, все, кто с ним общался, вспоминают, что Катаев был проще, плакатнее своих текстов. Но тексты-то эти, все равно, с их протяжными стихами, с их замечательными лирическими отступлениями, с их свободной комбинаторикой, тексты-то сильные, понимаете, ничего не сделаешь.

И оказалось, что он среди своих героев, в общем, смотрится неплохо. В конце концов, даже то, что он писал в двадцатые годы, совсем молодым человеком, и замечательный плутовской роман «Растратчики», и замечательная комедия «Квадратура круга», и чудесные фельетоны в «Гудке», все это было на достойном уровне южной школы. Катаев один из основателей юго-западной школы, одесской. Он первым переехал в Москву и перетащил остальных, и он верен остался этому братству в общем-то. Все, кто собирался тогда в «Гудке», в диапазоне от его друга и сверстника Олеши до Ильфа и Петрова, которых он же и познакомил, все они, в общем, рядом с ним смотрятся довольно органично.

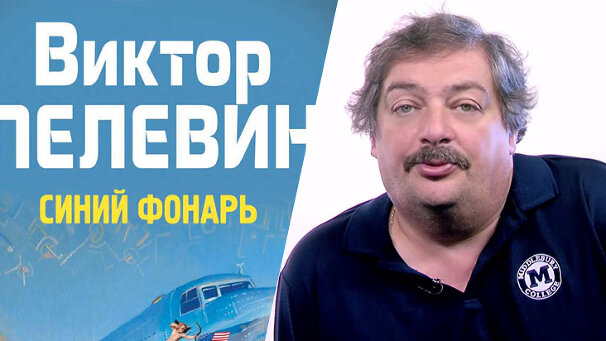

К тому же Катаев лишний раз решил напомнить, а для некоторых впервые рассказать, кто, собственно, был автором идеи «Двенадцати стульев». Сейчас это все подвергается сомнению, и есть целая история о том, что «Двенадцать стульев» написал Булгаков, а Ильф и Петров здесь были ни при чем. Это классический пример постановки телеги впереди лошади, потому что Булгаков, зная о том, что Сталину понравилась бендеровская дилогия, писал свой роман для Сталина так, чтобы он тоже понравился и был понят. Поэтому, конечно, он прибегал к средствам плутовского романа, так блестяще опробованным Ильфом и Петровым.

Но стоит прочитать фельетоны Петрова и записные книжки Ильфа, чтобы увидеть — «Двенадцать стульев» писала одна рука, а «Мастера и Маргариту» — совершенно другая. «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок», абсолютно прорывные для советского времени романы, вот этот замечательный, христологический по своей природе плутовской герой ими разработан. Другое дело, что они почерпнули своего великого комбинатора из великого провокатора «Хулио Хуренито», романа Эренбурга.

Но идея романа, идея романа с движущимся героем, нанизывающим на себя бесконечные анекдотические эпизоды, она принадлежала Катаеву. Это Катаев придумал Воробьянинова, а уж Остапа Бендера, списанного с одесского чекиста Остапа Шора, придумали туда Ильф и Петров, и как сказал Катаев им: «Ваш Остап Бендер меня доконал, дальше пишите сами».

Петров, брат родной его, взявший себе псевдоним, чтобы не путали с уже знаменитым старшим, сказал: «Позвольте, Дюма-пэр, но мы надеялись...». И поддержал его Ильф: «Что вы пройдетесь по нашей рабской прозе рукой мастера». — «Нет-нет, вы будете моими “литературными неграми”, и вы обязуетесь сделать две вещи: а) посвятить мне роман по всех изданиях». — соавторы с облегчением переглянулись, это условие было легким, мы не уверены, что будет даже одно издание. — «и б) преподнести мне золотой портсигар». Они с гонорара, действительно, его преподнесли, правда, дамский. Как пишет Катаев, «эти жмоты поскупились на мужской».

Он бы не только автором сюжета «Стульев». Он был очень важным генератором тогдашней литературной среды, таким живчиком, который всех вокруг себя объединяет. Суеты и пошлости в нем не было при этом, в нем была способность генерировать идеи и сплачивать вокруг себя людей. Достаточно вспомнить, кто в Мыльниковом переулке, в катаевской коммуналке, тогда ночевал периодически.

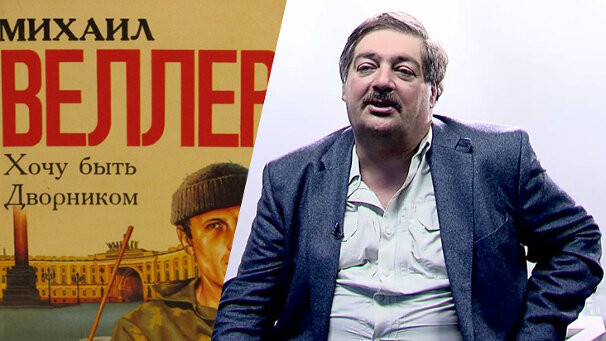

Там бывал даже Хлебников, который выведен под именем Будетлянина, туда заходил и там провел последний свой вечер Маяковский, который выведен под именем Командора, там постоянно бывал Бабель — Конармеец. Бывал совершенно забытый, но тогда очень активный поэт и уже главным образом издатель, руководитель «Земли и фабрики» Нарбут, выведенный под именем Колченогова. Олеша — Ключик. Почему Ключик? Потому что буква Ю, первая буква его имени, напоминает ключик, и потому что Суок, девочка из его сказки, умела свистеть ключиком.

Вот Катаев же очень точен в своих прозвищах, это же не только такие очевидные вещи, как Командор. Но вот этот Ключик, это метафора в духе самого Олеши, и не хуже, чем у Олеши. А замечательная совершенно другая метафора, это, например, Королевич. Вот кто бы в Королевиче узнал Есенина? А между тем, эти ярко-голубые глаза и детский розовый румянец, и золотые волосы, и при этом обреченность — все это в Королевиче чувствуется.

Надо сказать, я, помнится, мать тогда спросил, а почему собственно, он прибегает к этим псевдонимам? Она сказала, что он может сказать о Есенине? Ничего, это канонический образ. А о Королевиче все, что угодно. И действительно, в этих прозрачных, очевидных, легко отбрасываемых, как фиговый лист, псевдонимах, все-таки есть определенная творческая свобода, замечательная внутренняя энергия. И когда читаешь «Алмазный мой венец», странным образом погружаешься в свободу, веселье, героизм этого времени.

Катаеву, я сейчас думаю, многие не могли простить такого изображения двадцатых годов, потому что уже было принято думать, что двадцатые годы — это время суконное, время окостенения, время, когда советская власть вырождается и превращается уже в новую тиранию. Но для Катаева двадцатые годы — это было время расцвета, время такой оперной условности, время совершенно дикого веселья. Да, конечно, они разделывались со старой культурой, и разделывались весьма цинично. Понимаете, Петров, который вообще был человек очень не глупый, а в некоторых отношения даже более циничный, чем Ильф, он писал: «Мировоззрения не было, вместо мировоззрения была ирония».

И вот эта трагическая ирония, которая, собственно, и породила дилогию о Бендере, как лучший текст эпохи, лирическая ирония, пародийная, высокая пародия, это сохранилось и в «Алмазном моем венце». Ведь «Алмазный мой венец», прежде всего, очень смешная книга, там масса гомерических эпизодов. А история о том, как Олешу боялись трамваи, историю о том, как Олеша похищал у Нарбута жену, а потом Нарбут похищал ее обратно, история о том, как Мандельштам пытался приспособиться к агитпропу.

Ведь Катаев зарабатывал чем угодно, он написал об этом с полной откровенностью. Они с Олешей даже писали поздравительные стишки по заказу какого-то чиновника, с перечнем всех гостей на свадьбе. Но самый верный заработок, был, конечно, плакаты и агитпроп, и Катаев честно пытался Мандельштама к этому пристроить. Он ему говорит: «Вот некоторые кулаки, для того, чтобы не выглядеть мироедами, они к себе в члены семьи приписывают своих работников, чтобы замаскировать наличие у них наемных рабочих, напишите об этом плакат». И Мандельштам пишет:

Есть разных хитростей у человека много,

и жажда денег их влечет к себе, как вол.

Кулак Пахом, чтоб не платить налога,

наложницу себе завел.

Это же очевидно, что из Мандельштама никогда не мог бы получиться агитпропщик. Как пишет Катаев: «Мы выпили бутылку Телиани за упокой души нашего кулака Пахома и его наложницы». Это веселая книга, понимаете. И невзирая на всю жестокость и кровавость, а временами пошлость времени, они очень хорошо жили, потому что они были молоды, потому что они были гениально одарены, потому что на их глазах разрушился старый мир, а новый, чудовищный, еще не построился, и у них были определенные надежды.

Могут меня спросить, а нет ли пошлости, нет ли панибратства в том, что Катаев вот так свободно и запросто о них пишет. Нет. Нет потому, что он имеет на это право. Потому что это о нем Есенин написал: «Мне не нужно адов, раев, лишь бы Валя был Катаев».

Я уже не говорю о том, что Катаев, который там часто, обильно цитирует собственные ранние стихи, он был поэтом-то неплохим. Понимаете, вот когда перечитываешь его стихи тогдашние:

Маяк наводит красный глаз,

стучит, гудит мотор

вдоль моря долго спит Кавказ,

задернут в бурку гор,

— это прелестные стихи. «Магнолия»: «как он красив, цветок больной, и как печален он», это удивительные какие-то вещи. И вообще Катаев был большой поэт, который, так получилось, что он перешел на прозу, но это же не девается никуда. Никуда не девается свобода комбинаторики, свобода охвата, удивительный взгляд, выцепляющий важные детали, это все остается.

Я уже не говорю о том, что эта книга полна довольно скептических самооценок, например, он говорит, что Ключик, взглянув на мои уши, понял обо мне главное, что я не талантлив. Вот это странное, позднее автопризнание, потому что уж кто талантлив, так это Катаев, другое дело, что он, может быть, не гениален, в отличие от Олеши, потому что талант умеет все, а гений только одно. Олеша написал один гениальный роман, одну гениальную пьесу и одну гениальную сказку, и одну гениальную книгу фрагментов.

Может быть, кстати, катаевская фрагментарность восходит скорее к книге «Прощание», к олешинским недописанным обрывкам, из которых Шкловский так слабо собрал «Ни дня без строчки», сейчас это все опубликовано полностью. Эта фрагментарность, она, конечно, говорит и об отсутствии мировоззрения тоже, но еще и вот о чем. Понимаете, ключевая книга Катаева называется «Разбитая жизнь, или волшебный рог Оберона». Почему она разбитая? Это книга воспоминаний о детстве, разбитая на осколки. Почему она разбитая? Да потому что, сталкиваясь с жизнью, любое мировоззрение разлетается. Правды никакой нет, кроме вот этих осколков, этих точек истины. И то, что разбивается всякая жизнь, всякая, даже самая честная, самая единая, смерть разбивает все, Катаев абсолютно в этом прав.

Поэтому «Алмазный мой венец» содержит в себе ту пленительную совершенно осеннюю горечь, которой нет и не может быть в книгах многих правильных людей, потому что Катаев позволял себе видеть ничтожность, хрупкость жизни. И когда он описывает там вечную весну, путешествие свое в Париж, видно, как все хрупко, как все умирает на каждом шагу.

И поэтому, конечно, «Алмазный мой венец» сейчас нам, сегодняшним, говорит гораздо больше, чем многие воспоминания многих гораздо более правильных людей. И как ни странно, вот в моем сознании эта книга действительно стала алмазным венцом, который его увенчал, эта книга стала, по большому счету, вершиной им написанного, может быть, потому, что прикасаясь к людям своего прошлого, он отчасти обретал и их, и свой собственный масштаб двадцатых годов. А что ни говори, мало было таких прекрасных вещей в советской истории, как эти проклятые, битые, руганые двадцатые годы.

Ну, а в следующий раз мы поговорим о произведении сугубо соцреалистическом.