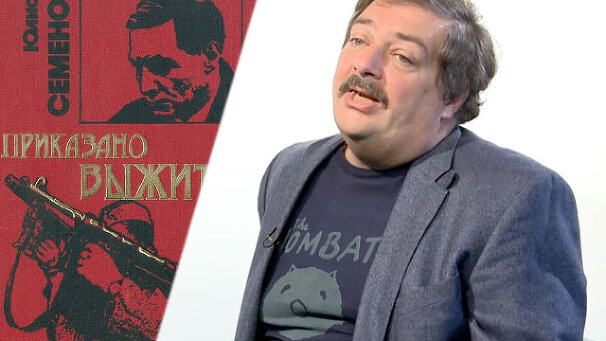

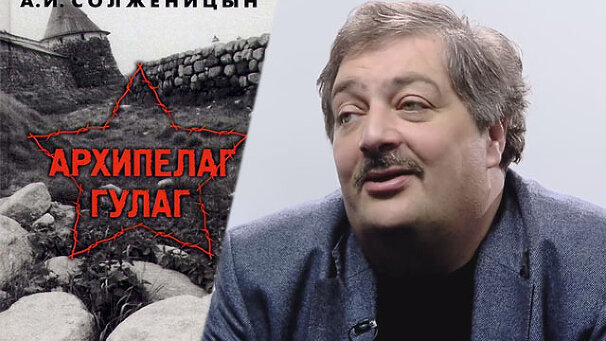

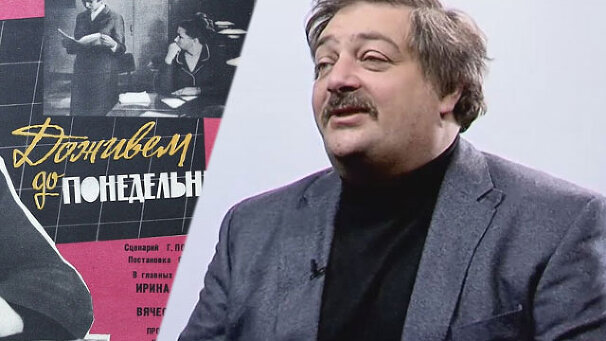

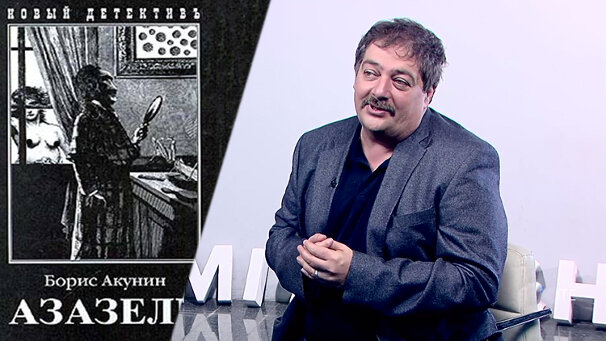

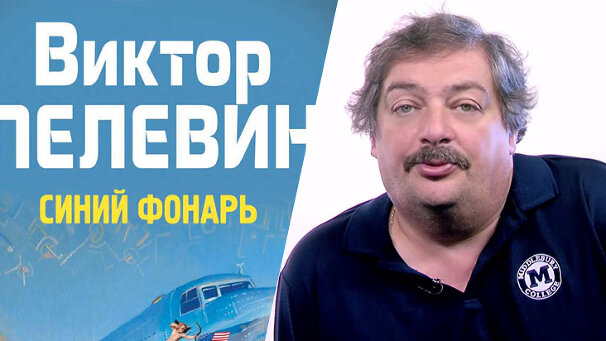

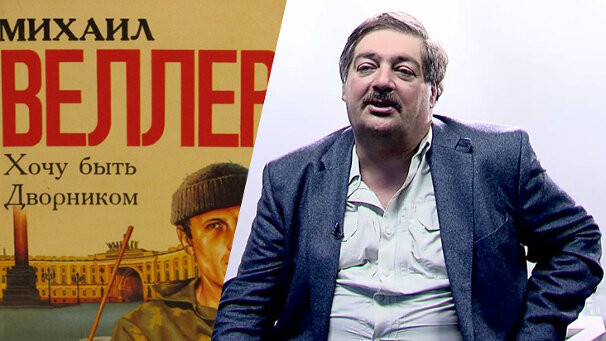

1917 год в программе «Сто лекций» Дмитрия Быкова. На этот раз поговорили о книге лирических стихотворений Бориса Пастернака «Сестра моя, жизнь»: о том, как написать хорошее повествование о революции, не упоминая революции, почему Пастернака нельзя переписать прозой, как его стихи оказались «уколами смысла», и о главном уроке этой книги — о том, что всякая любовь — это дар божий, если даже заканчивается ничем.

Сегодня мы поговорим в рамках проекта «100 лет ― 100 лекций» о книге Пастернака «Сестра моя ― жизнь». Тут надо сразу же подчеркнуть две довольно важные вещи:

1) Пастернак всегда считал главным событием своей жизни то, что книга была не написана, а как бы ему дана, пришла через него.

2) Это произведение совершенно нового жанра: книга стихов.

Совершенно новый жанр

Об этом много подробно писал, например, Кушнер. Трудно сказать, чем этот жанр отличается, скажем, от романа в стихах или поэмы, от поэтического нарратива вообще. У этого жанра есть три особенности. Во-первых, всё-таки это не монолит, а именно собрание пестрых глав, стилистически очень разнородных. Во-вторых, у этого текста всегда есть скрытый лирический сюжет, о чем мы сейчас поговорим подробно. В-третьих, такая книга, как правило, прочно привязана к исторической эпохе, ее породившей, она исторически обусловлена, и это при том, что в ней следов исторической зависимости почти нет.

Возьмем такой же жанр, это книга Симонова «С тобой и без тебя», лучшая книга о войне, написанная во время войны. Это тоже собрание не монолитных, не цельных лирических стихов, которые прекрасно дополняют друг друга. Есть среди них общественно-политические, например, письмо от имени офицеров полка. Есть абсолютно лирические: «Словно смотришь в бинокль перевернутый». Есть комические: «Если бог нас своим могуществом…». Есть абсолютно реквиемные, трагические, как, например, «Хозяйка дома». Мне это всё еще придется разбирать подробно. Там есть совершенно очевидный лирический сюжет: мальчик любил девочку, ушел на войну. Сначала он был не нужен девочке, а когда вернулся с войны, уже девочка стала ему не нужна. Вот такая трагедия. Мальчик получил новый опыт, с которым вернуться в прежнее нельзя.

В общем, точно такая же не монолитная вещь ― «Василий Теркин». Ее называют поэмой, но это неправильно, потому что авторское обозначение жанра ― книга про бойца. «Эта книга про бойца без начала, без конца». А почему? А сам Твардовский говорит: «Если спросят, где сюжет, на войне сюжета нет». Это правильно, сюжета на войне нет, там один сюжет: жил и умер или жил и выжил, вернулся.

Книга Пастернака «Сестра моя ― жизнь» ― по всем трем параметрам классическая книга стихов. Я думаю, может быть, здесь прав Кушнер: первая книга стихов, строго говоря, именно как книга стихов в русской литературе ― это «Сумерки» Боратынского. Я не могу привести более наглядного примера. Может быть, в какой-то степени это «Последние песни» Некрасова. Да, в отличие от сборника стихотворений 1855 года это книга, в ней есть четкий сюжет умирания, это единая поэма, поэтому в ней так много отрывков, незаконченного, это, в общем, история болезни. У Блока «Ночные часы», я думаю, вполне себе книга стихов. Даже более того, он называл свои книги лирической трилогией, там есть некий сквозной сюжет.

Сюжет Пастернака

В чем же заключается сюжет Пастернака? Как вообще написать хорошую книгу о русской революции, практически не упоминая там русской революции? Это книга, которая в основном разворачивается летом 1917 года, в самое неопределенное время, как раз имеет довольно четкий лирический сюжет, который абсолютно совпадает с метасюжетом русского романа XX века. Есть девочка, символизирующая Россию, сложная, напряженная и измученная, есть влюбленный в нее главный герой, есть сначала их радость, взаимность, бурное обладание ― книга Пастернака вообще как раз дышит чувственностью, об этом писал и Катаев, «дышит страстью молодой», хотя отношения Елены Виноград и Пастернака были по большей части платоническими. Далеко они не заходили, максимум, что там было, это довольно раскованные поцелуи. Сам Пастернак утверждал, что до физической стороны любви дело так и не дошло. Но в книге совершенно очевидно, что это взаимное обладание поначалу есть. Потом начинается мучительный, долгий разрыв. Короткое счастье, короткая вспышка взаимного интереса, а потом мучительно долгий разрыв, во время которого лирический герой, который очень похож на самого Пастернака, вдруг узнает, что, оказывается, она никогда его не любила, больше того, она никогда ему не принадлежала, а был у нее роман с ее кузеном, его другом Александром Штихом. Как принято говорить, кузинство ― большое свинство. Проблема в том, что Пастернак не может до конца поверить и не хочет верить в то, что она не его.

А теперь посмотрите, как лирический сюжет накладывается на российскую историю. Дело в том, что поэт и Россия, поэт и страна могут любить друг друга и принадлежать друг другу очень недолго, о чем впоследствии написан «Доктор Живаго», пастернаковский роман на тот же метасюжет. Есть короткая вспышка любви, когда они вместе, а потом она обязательно достается другому. И Россия достается другому, и тот, кто мог бы ее понять, сделать ее счастливой, оказывается не нужен, а спасает ее всегда кто-то чужой: или пошляк Комаровский, или какой-то чужой возлюбленной. Пастернак в своей манере отказывается от самоубийства, в цикле «Разрыв», который служит эпилогом книги:

Я не держу. Иди, благотвори.

Ступай к другим.

Уже написан Вертер,

А в наши дни и воздух пахнет смертью:

Открыть окно — что жилы отворить.

Это сказано уже о зиме 1918 года, когда, как норвежский корабль, затертый льдами, и страна, и любовь, в общем, примерно в одинаково статичном и безнадежном положении.

История любви Пастернака к Елене Виноград

«Сестра моя ― жизнь» написана о любви Пастернака к Елене Виноград. Тут возникают довольно забавный ботанические коннотации, потому что предыдущим ее женихом был Сергей Листопад, незаконный сын философа Шестова, погибший на войне. Кстати, именно Сережа Листопад отговорил Пастернака от всех попыток попасть на войну. Пастернак не попал туда по понятным причинам: у него одна нога была на шесть сантиметров короче другой после неудачного падения с лошади. Он долго вырабатывал походку, которая позволяла бы этого не замечать, всегда носил каблук с накладкой, но как бы то ни было, ему не светило попасть на фронт по призыву ни в Первую, ни во Вторую Мировую войну, о чем он сам же и писал. У него была надежда пробраться или добровольцем, или военным корреспондентом. Листопад ему объяснял, что поэту на войне делать нечего, да и вообще на этой войне делать по большому счету нечего. Сам он был убит, по разным сведениям, то ли в конце 1916 года, то ли в феврале 1917 года, убит своими взбунтовавшимися солдатами, прапорщик-красавец.

Елена Виноград была то, что Пастернак всегда особенно любил: она была женщиной с трагедией. Этот траур, в котором она ходила, ощущение роковой драмы, которое тяготело над ней. Досталась она в конце концов тоже человеку с говорящей фамилией Дороднов. Дороднов проглотил Виноград, а Пастернаку Виноград не достался. Пастернак очень любил острить над собственной фамилией, говоря, что пастернак ― неприхотливая огородная травка, которая легко приживается на новом месте, когда ее выкапывают, но тем не менее она совершенно не терпит холода, заморозков. Она может пахнуть и расцветать по-настоящему только в благоприятных условиях. Это очень касается и его самого, он легко терпит бытовые неурядицы, когда ему пишется, но во время общественных и социальных заморозков он просто сходит с ума.

Метафора романа

Это что касается предыстории романа. Три стадии имела эта любовь, как и книга имеет совершенно отчетливую трехчастную композицию. Тут надо, конечно, немножко поговорить о том, что называется заглавным тропом, как называется наиболее известная статья на эту тему: статья Жолковского «О заглавном тропе «Сестры моей ― жизни»». Заглавная метафора имеет, по выражению Жолковского, двоякое происхождение. С одной стороны, конечно, она отсылает к Франциску Ассизскому, который все время говорил не только «братец волк», но и «братец тело», «братец ум». Он обращается не просто к собственным слушателям, приятелям, окружению с этим «братец», но он вполне может сказать и «сестрица жизнь». «Братец тело», возможно, один из источников этого тропа. Вместе с тем сестра жизнь несколько раз упоминается у Александра Добролюбова, АМД, молодого поэта-символиста, который впоследствии ушел странствовать, основал секту и умер печником в 1945 году в Нагорном Карабахе. Мы не знаем, в какой степени Пастернак был знаком с текстами Добролюбова, но, наверно, через Боброва, знавшего абсолютно всю лирику начала века, а может быть, через кого-то из младосимволистов или кого-то из общих футуристических знакомых он мог знать эти стихи.

Что означает «Сестра моя ― жизнь»? Сам Пастернак впоследствии писал о жизни: «Она цвела как альтер-эго, и я назвала ее сестрой». Жизнь, как вы знаете, в русском языке имеет два значение. Одно ― жизнь конкретного человека, второе ― жизнь как общий процесс, в который мы все вовлечены. Здесь в виду имеется именно родство со всем миром, с общей жизнью, которое достижимо только во время революции, во время великих потрясений. Русская революция имела три этапа. Этап первый, о котором мы будем подробно говорить применительно к книге Зинаиды Гиппиус «Черная тетрадь», ее раннереволюционном дневнику, ― сначала восторг февраля. Действительно, сплошное сияние февраля. И февраль, хотя погода в Петербурге была все-таки не безоблачная, запомнился всем как сияние, радость. Рухнуло самодержавие, идет братание на фронтах, солдаты возвращаются на землю, более того, в Петрограде идет некоторое братание с городовыми. Все ужасно рады, сполз со страны ледяной панцирь, который держал ее 500 лет. А потом, через короткое время, начинается второй период, известный как двоевластие. Ленин вернулся, запахло бунтом, перемены кажутся недостаточными, Временное правительство ― недостаточно радикальным, все уже понимают, что Керенский ― болтун. В общем, страна без будущего, без надежды, без правил. Сначала начинаются расстрелы демонстраций, потом бунты, потом Корниловский мятеж в августе, который Керенский сначала одобряет, а потом предает. Кстати, это был последний шанс как-то спасти страну или вогнать в некоторые рамки. А потом уже происходит самый бескровный, но уже абсолютно безнадежный Октябрьский переворот, в результате которого к власти приходит самая циничная и сама небрезгливая сила.

В общем, грех себя цитировать, но приходится процитировать свою старую фразу: «Любовь похожа на индивидуальный террор, а разлука ― на государственный». Начинается время государственного террора, который пока еще не показывает зубов, но уже ясно, что случилась «непрорубная тоска», как сказано в «Сестре моей ― жизни». Соответственно, в книге эти три времени года обозначены с предельной четкостью. Есть весна, весна на Воробьевых горах, «грудь под поцелуи как под рукомойник», воробьи, которые заводят глаза, «осушая по капле ночной небосвод». Там даже есть небольшое вступление, которое называется «До всего этого была зима», замечательный сразу заданной пастернаковской разговорностью, какой-то невероятной обыденностью языка: «Снег валится, и с колен – / В магазин / С восклицаньем: / «Сколько лет, / Сколько зим!».

Вот тогда в «Сестре» обиходная разговорная речь улицы входит в поэзию как никогда прежне. «Сестра» очень просто написана. Там есть, конечно, масса пастернаковских знаменитых бормотаний, задыханий, шепотов, полная имитация ночной речи, как называл это Джойс. Но помимо этой невнятицы есть простота, обыденность, огромная лексическая широта, включение жаргонизмов, профессиональных терминов. Это очень пестрая книга, которая, как река, несет огромное количества всякого сора. Именно поэтому мальчики и девочки 1918-1920 годов воспринимали эту книгу как свою, переписывали это от руки, учили наизусть. Сам Маяковский, как вспоминает Лиля Брик, был тогда абсолютно пропитан Пастернак. Пастернак был у него на все случаи жизни. Действительно, цитаты из Пастернака удивительно легко ложатся на обиходную речь, потому что они оттуда же и взяты.

И вот сначала весна с ее захлебывающей радостью, потом лето. Лето ― лучшая часть книги, где уже есть ощущение бикфордова шнура, который гуляет по площадям. Революция в это время уже грозна, а Пастернак в это время ездит на юг России к возлюбленной, где она снимает дачу, ездит в бесконечных поездах. Он пишет, что расписание поездов для него в это время драгоценнее Святого Писания. В этих бесконечных поездках, в перечне станций (Ржакса, Мучкап) уже звучит голос бури, катастрофы. И, наконец, осень, когда сухость, молчание, грозное ожидание чего-то затаившегося, книгу эту завершает достаточно безнадежно. Книга о революции получилась книгой о катастрофе, потому что двое опять друг друга не поняли.

Чем можно объяснить популярность романа

Чем обеспечивалась, помимо языковой свободы и невероятной простотой пастернаковской фразеологии при всей сложности его синтаксиса, такая безумная популярность этого сочинения? Во-первых, точным эмоциональным попаданием. Для того, чтобы написать хорошую книгу о большом историческом событии в России, всегда достаточно влюбиться в сложную девушку и после периода бурной взаимной любви получить от нее, по-русски говоря, отлуп. Это действительно было и применительно к «Сестре моей ― жизни», и к «С тобой и без тебя», и к замечательным любовным книгам 1970 годов Олега Хлебникова, выстроенным по тому же принципу, и применительно к кушнеровскому «Таврическому саду», где любовь вроде бы и счастливая, но при этом такая катастрофическая: «Вы облако и сад, я только что из ада», все время ощущение преследующего ада, потому что любовь счастливая, но беззаконная. Всегда получается почему-то о России, потому что Россия всегда приманивает, кажется своей, а потом всегда катастрофическим образом бросает.

Я даже не буду особенно цитировать эти стихи, не потому, что я их не помню (помню я их обрывочно, по строфе, по периоду), а потому, что вырывать что-либо из контекста этой книги совершенно невозможно.

Милый, мертвый фартук

И висок пульсирующий.

Спи, царица Спарты,

Рано еще, сыро еще.

Как это вырвешь из единого контекста, единого потока этих удивительных признаний? В чем, собственно, дело? У Пастернака главная единица стиха ― не слово, как очень часто у Цветаевой, не строчка, это длинный, на много строф разверстанный период, задыхающийся, захлебывающийся. Вырывать что-то из этого контекста совершенно невозможно, вещь надо воспринимать в целом. Больше того, когда, скажем, Адамович, главный критик эмиграции, попытался некоторые стихи Пастернака из «Сестры» переписать прозой, понять, про что там написано, у него получился бред. Кстати говоря, когда то же самое попытался сделать гораздо более авторитетный знаток стиха Михаил Леонович Гаспаров, у него тоже получился бред, что он был вынужден с тоской признать.

Пастернака нельзя переписать прозой, это толчки, уколы смысла, ассоциативный ряд здесь у каждого свой. Хотя Пастернак настаивал на своей внятности, но знаменитая строчка «Слезы вселенной в лопатках». При чем здесь лопатки? «Я не имел здесь в виду спинные кости, лопаткой на юге называются стручки гороха. Слезы вселенной ― это горошины». Но сколько бы он ни пытался это объяснить, это ни до кого не доходило, и это абсолютно неважно. Точно так же неважно, что у Блока сказано «Пять изгибов сокровенных» о пяти переулках Петроградской стороны. Мы понимаем, что речь идет об изгибах женского тела, нам так больше нравится. Прямая расшифровка «Сестры» или попытка ее понять обязательно приводит нас в тупость, в пустоту. Надо воспринимать это в целом, в едином потоке или, как называла это Цветаева, в световом ливне.

Надо сказать, что доминирующая эмоция «Сестры» ― счастье, несмотря на трагизм этой книги, на опустошенность, которой она заканчивается, и счастье это двоякого рода. С одной стороны, автору 27 лет, это книга прежде всего открывшихся внезапно огромных собственных возможностей, поэтического становления. Как ни была трагична русская революция, ребята, давайте признаем, что все-таки это было время роскошного раскрепощения главных возможностей страны, появления каких-то новых небывалых ожиданий, возможностей, реализации. В конце концов, кто знал Пастернака до этой книги? Кто знал до этой революции великую плеяду прозаиков 1920 годов? Замятин начал в 1916 году что-то такое писать, потом написал «Мы». Написал Ремизов что-то такое писать, а потом написал «Подстриженными глазами». То есть революция их всех колоссально выпрямила до хруста, вытащила из них то, чего никто не предполагал.

Действительно, какой-то луч упал на Россию, что-то сжег, а кого-то навеки закалил. Над всеми пролилось что-то небывалое. Дух этого небывалого сохранился в «Сестре», это счастье. И то, что главная книга о русской революции все-таки счастливая, очень важно. Это многое объясняет. Вы же понимаете, что столетие русской революции мы совсем скоро будем отмечать, не знаю пока, чем, но чем-то обязательно отметим, вызовет разговоры. Разного рода консерваторы, государственники, большие любители государственного террора будут говорить нам: «Революция ― это всегда кровь, разруха». У нас есть свидетельства Пастернака, который говорит нам, что революция ― это всегда свобода, счастье. Сначала это удар счастья в грудь, такой удар нельзя сравнить ни с чем. Тот, кто не испытал этого внезапного дуновения свободы, ничего не понимает в жизни, не жил, не получил какого-то важного витамина. Потом, конечно, будет и разруха, и тиф, и вобла в пайках, а иногда и пайков не будет. Потом начнется тяжелое национальное разочарование, я бы сказал, национальное самоубийство и взаимное истребление. Начнется вся эта чушь и лажа, которая называется гражданской войной, которая и есть самоубийство нации на почве разочарования. Но сначала происходит лето 1917 года, когда, как пишет потом Пастернак в своих воспоминаниях, «митинговало пространство, деревья, мосты, поезда, всё разговаривает». Это время, когда мир обретает речь, свободу. И нам об этом рассказывает «Сестра моя ― жизнь». Это первый источник счастья, строго говоря, не столько поэтический, не столько личный, сколько социальный.

А вторая составляющая ― пожалуй, это учит нас очень важному, учит нас понимать, что всякая любовь ― это дар божий, даже когда она заканчивается ничем. Даже то, что он любил Елену Виноград и написал про нее эту книгу, она действительно была очень красивая девушка. Но главное, что есть в этой книге ― радость от того, что какая ни была любовь, она все-таки была. Ребята, надо сказать «спасибо». Елена Виноград была большую часть своей жизни если не сказать счастлива, то по крайней мере спокойна. Она прожила ровную жизнь со своим Дородновым, она не знала больших катастроф, тюрьмы, слава богу, не знала государственной травли. У нее все обошлось. Но вспомнить о жизни ей можно было только эту странную, невоспитанную, неуклюжую любовь Бори, который зачитывал ее стихами, караулил ее у двери, ездил к ней беспрерывно и пытался ночами уговорить.

Это многословие, пастернаковское трубное гудение, эти непонятные стихи ― оказалось, что это было самое большое счастье. Точно так же, как потом, как выяснилось, в пыточной истории русского двадцатого века самым большим счастьем были весна и лето 1917 года, когда всем поверилось, что сейчас все будет хорошо. Уже потом картавый волевой рыжий человечек с глазами, как писал Куприн, «цвета ягод спелого шиповника», с красно-коричневыми глазами начал наводить тут свои порядки. Уже потом случились, условно говоря, кремлевские обскуранты. А первое время было временем величайшего творческого взлета, на чем мы и закончим этот не слишком бесспорный и простой разговор.