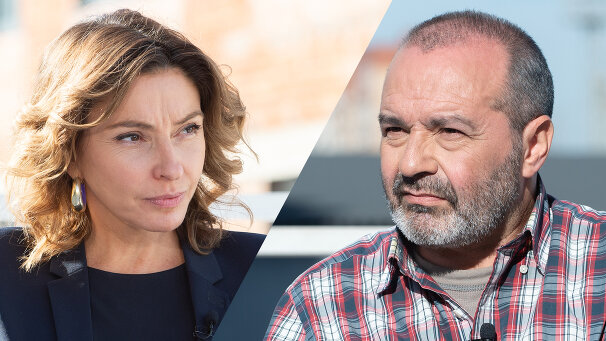

В гостях у Натальи Синдеевой — директор образовательного центра-школы № 686 «Класс-центр» Сергей Казарновский, который рассказал о проблемах российского образования, основополагающих принципах его собственной школы, а также о том, чем хорош принцип зачета часов волонтерства при поступлении в университет.

Продолжаю делиться богатством в программе «Синдеева». Сегодня у меня в гостях Сергей Зиновьевич Казарновский, легендарный директор, легендарный учитель «Класс-Центра», школы, про которую ходят легенды, которая существует ― сейчас мне за кадром Сергей Зиновьевич сказал ― фактически уже тридцать шесть, в здании школы ― больше двадцати.

Я всё-таки, так как многие зрители наши вас знают и о вас знают, не думаю, что вас надо очень так детально представлять, но всё-таки я бы очень хотела, чтобы мы программу начали с вашего рассказа про школу. Вы по первому образованию строитель.

Да.

Потом вы закончили Щуку, режиссерское образование.

Да-да.

И, в общем-то, как так вас жизнь занесла, что вы стали заниматься педагогикой? Несмотря на то, что однажды вам пришлось применить и свои строительные знания, потому что здание школы, в которой вы сейчас находитесь, я так понимаю, вы сами спроектировали.

Ну, не сам, но участвовал. Самое активное.

Участвовали. Правильно я понимаю, что эта школа еще и спроектирована не по стандартам такого?..

Конечно, нет. Конечно, нет. Просто было старое довоенное здание, которое мы получили. Оно находилось в состоянии ожидания реконструкции примерно лет десять. В каждом классе… Там сгнили перекрытия, в каждом классе там сидело по кооперативу какому-то. Примерно месяца три мы их выгоняли оттуда, прежде чем начать работу.

Конечно, мы придумывали уже под ту технологию школы, которая существовала. К этому времени мы уже, к 1992 году мы уже были 11 лет, в этом состоянии жили. Вот. Еще шло шесть лет строительство школы. Соответственно, да.

Поэтому, конечно, мы продумали очень многие вещи, но проблема в том, что я никогда не заканчивал педагогическое учебное заведение, никогда не собирался быть в самом начале ни режиссером, ни директором школы тем более.

Строителем собирались быть?

Нет, ну как собирался? У меня вся семья была строителей, как бы я шел по накатанной, хотя я очень… Там разное, как они стали строителями, тоже странные истории. Не странные, жизнь так сложилась, а в общем были очень художественные люди.

Дед был неплохим скрипачом, хотя был главным урологом военного Московского округа, полковник полицейской службы. Другой дед был горным инженером, но таким, дореволюционным еще. В Нальчике потом, куда они бежали, он стал, возглавлял всё инженерное обеспечение гор, тоннели, мосты и так далее. Вот.

А мать мечтала быть актрисой, но во время войны они были в Нальчике. Получилось так, что они должны были уйти из города, когда, значит, войска немецкие подошли туда. А бабушка была директором школы…

Всё-таки была, был кто-то.

Да-да-да. Это потом уже, я не всё про это знал. А бабушка была директором школы, членом горкома партии. Они бежали, значит, в горы. Вторая бабушка умерла, а дед переправил маму в Москву к родственникам. Она мечтала, а жизнь здесь заставила пойти на стройку, работать прорабом, чтобы получить комнату в коммуналке и так далее.

То есть выяснилось потом, я не знал про это всё. Моя прабабушка была директором гимназии в городе Славинске.

Всё-таки есть что-то, гены как-то там, да?

Да. Я не знаю, какие там гены. Нет, просто случилось такое в жизни, как будто в дом… Я говорил об этом очень любопытным людям. Мой тесть ― Геннадий Лисичкин, известный в свое время экономист, публицист. Этот круглый стол, за которым Егор Яковлев, Отто Ларсен, Анатолий Стреляный, Юрий Черниченко, Алексей Иванович Аджубей, Владлен Кривошеев. Это вот люди, с которыми я сидел за столом мальчиком, открыв рот, я видел, что эти люди хотят. Я говорил: «Почему в школе со мной никто об этом не разговаривал?».

И потом вот это закрутило. Мне как-то тесть рассказал один исторический парадокс о том, что большевиков никогда не было большинство. На Втором съезде РСДРП, значит, который проходил в Лондоне и в Брюсселе, Ленин с Мартовым долго спорили о том, кто должен быть членом партии. Ленин говорил, что членом партии может быть довольно обязательный человек, несущий нагрузку, то есть проверяет ногти, уши, газету выпускает стенную. Вот.

А Мартов говорил: «Владимир Ильич, не в этом же дело. Пусть он сочувствует». Это в наших учебниках было написано, я немножко утрирую. Но дальше ситуация была такая, что их вначале выгнали из Лондона, потом из Брюсселя. Или наоборот, я точно не помню. А пока они спорили, всем было скучно, все пошли пить пиво, в Лондоне хорошее пиво, в Брюсселе неплохое. Когда голосовали те, кто был с Лениным, их оказалось на несколько человек больше всего.

Мне показалось это удивительно интересным.

Парадокс.

Смысл драматический. И я придумал спектакль по этому поводу, сделал со своими друзьями-инженерами там, где я занимался бетонами. А потом мне приятель, который работал в школе, известный сегодня журналист, писатель Сережа Лойко, да, мы с ним вместе делали этот первый спектакль, он мне предложил: «Давай сделаем в школе».

Так я оказался в школе. Этот спектакль был назван лучшим сезона 1981–1982 года.

С учениками вы делали спектакль.

С учениками, со школьниками. Мне было очень важно тогда самому, потому что я понимал, что со мной никто так не говорил в школе, попробовать с ними говорить на этом языке. Получился спектакль, который оказался таким, с которого всё началось. Я понял, что у меня это получается, мне самому было интересно.

Что такое репетиции с детьми? Это разговоры многократные. Я через много лет сформулировал только, что такое педагогическая профессия, через много лет. Педагог ― это человек, который решил потратить жизнь на разговоры с детьми. И это самое главное в этой профессии. Через математику? Через математику. Через то, через другое. И, вообще говоря, образование ― это очень простая вещь. Столкновение с личностями.

Простая, ох-ох.

Понятно, это я говорю понятно, это то, как можно сформулировать. Просто дефицит их с каждым годом увеличивается. И вот это, я считаю, самое главное, от чего страдает образование.

Каждый, кто описывает свою школу, что Женя Бунимович в своей книжке, еще кто-то, он описывает конкретных людей. Кого я помню со школы? Я помню своего физика, Алексей Николаевич Слепов.

Да, я точно так же.

Конечно.

Я тоже помню только тех учителей, которые с тобой говорили.

Конечно! Мы помним это всё. А когда это не помнишь, когда остается ад от школы или, как известная формула, «школа как тюрьма, надо там и там срок отбыть»…

Вы сегодня у меня второй человек, который говорит, что школа ― это тюрьма.

Это расхожее мнение. Об этом говорят очень многие, потому что бегут из школы. Когда бегут люди в школу, это совсем другая история.

Я просто маленькую ремарку. У меня дочка, сейчас вот она в третий класс должна, по идее, пойти. Когда мы думали про школу, мы несколько школ смотрели, ходили на открытые уроки. И вот я помню, как мы с мужем заходим в хорошую школу московскую, заходим на один такой открытый урок, и нам захотелось залезть под парту!

Конечно.

Мы вспомнили вот это состояние, чтобы сесть так, чтобы тебя учитель не заметил. Потому что вот ничего в подаче, в разговоре, в интонации не изменилось за эти тридцать лет, что мы вышли из-за парты.

Я помню, у меня такой был кошмар. Мы оба вышли… При том, что это хорошая школа, как бы общепринято хорошая школа. Я сказала: «Нет, я не хочу. Я не хочу сюда своего ребенка».

Вы говорите, знаете, о чем? О том, что когда в школу поступают родители, они меня спрашивают (в первый класс): «Какая будет программа по математике?». Я говорю: «Вы псих, вы отдаете ребенка на десять-одиннадцать лучших лет жизни, а спрашиваете, какая будет программа! Она поменяется десять раз. Пройдите по школе, посмотрите на лица людей, послушайте, как они говорят. В любой открытый день, когда школа открыта, таких дней много. И примите для себя решение».

Потому что, конечно, то, о чем вы говорите, я хожу на уроки, знаю, что хороший учитель, хорошие результаты иногда, да? Он проходит от первой парты до последней и спиной говорит кому-то: «Не надо списывать». Ужас какой-то, кошмар! Тому говорит: «Ответь, пожалуйста». Ребенок не выдерживает и говорит: «Я». «Ты что, адвокат?». Ужас, и это происходит, с этим очень трудно сделать что-то!

Это, конечно, манера, интонация. Сам текст иногда бывает такой уничижающий. Вопрос такой: а можно ли дать ребенку подзатыльник? Конечно, почему нет? Когда же вы гладите, это же вы физическое действие производите? Да. Где разница? Только в одном: унижать, не унижать.

Знаете, кто-то хорошо сформулировал, один из педагогов, что профессиональное мастерство ― это умение органично повышать голос.

Вот смотрите, вся система так глобально, давайте так чуть-чуть обобщим.

Да.

Всё-таки уникальных школ не так много, да?

Да.

Она вся очень как раз построена на догматизме учителя, на вот этой вот иерархической совершенно системе. Даже то, как стоят парты, как учитель заходит в класс, дети встают ― вот это всё закладывалось уже много-много лет. И вот насколько возможно произвести реформу и как это вообще, возможно ли сделать для того, чтобы эту систему поменять?

У меня был главный вопрос, единственный, который я прямо очень хотела вам задать, а всё остальное ― это как уже пойдет наш разговор. Ведь у вас потрясающий опыт, школа уже доказала свою состоятельность. Вы пережили там огромное количество министров образования, они менялись и меняются. Вот вообще была ли попытка хоть когда-то у государства взять ваш опыт, экстраполировать его, возможно?

Да, конечно.

Вот в какой момент это было? Чем это закончилось? Вообще есть ли шанс у нас на такую серьезную реформу образования?

Это происходит постоянно. К нам приезжают со всей страны люди постоянно, просят. Я получаю письма: «Можно приехать, пожить в школе у вас, поговорить, походить?». Конечно!

К нам, безусловно, все министры, которые были, относились с большим уважением, это правда. Я не могу сказать… И Исаак Иосифович Калина, с которым мы вынуждены были расстаться, уйдя под культуру, тем не менее. Вопрос другой, всё время идет только один разговор: «Но это же не обычная школа! А как быть с обычной школой?».

Мы ничего на самом деле не придумали необычного, ничего. Мы просто ввели некий элемент гуманитарный как обязательную часть образования, который за собой подтащил очень многое. И даже Исаак Иосифович Калина как-то дал прямую линию со мной на вебинаре со всей Москвой. Когда я ему сказал, что художественная часть, театр ― это такой манок для развития образования…

Когда такая часть художественная появляется в школе, то вы начинаете говорить по-другому. У вас начинают другие приоритеты быть. Вы уже думаете, вы не купите эту канцелярскую надпись или с золотыми буквами, открывая школу, где будет написано то-то, то-то. Мы это делаем всё время. Четвертый салон образования международный идет в Москве, всё время там есть, куча людей приходит, куча смотрит. Мы издаем книжки, которые я привез частично.

Да, но это берут энтузиасты. Это те люди, которые хотят, которые ищут. Но ведь для того, чтобы совершить эту реформу, для того, чтобы мы не получили школу-тюрьму наконец-то уже, да…

Это очень долгий процесс.

Можно? Сейчас. Смотрите, перестройка реально, кардинально поменяла нашу жизнь. То есть я считаю, что эпоха девяностых ― это бешеный толчок для любого развития.

Абсолютно согласен.

И мы наблюдаем с вами, как поменялась за это время наша бытовая жизнь, сервис, появились шикарные рестораны, не знаю, появились отличные магазины. Появилось… То есть на бытовом уровне совершен большой прорыв, потому что пришел частный бизнес, люди, предприниматели, которые попытались что-то поменять. И мы видим результат этих изменений.

Знаете, что там главное было?

Единственное, что не поменялось, это в системе образования ничего. Та же школа, те же учителя.

В девяностые годы как раз произошел скачок и в школах тоже. И тогда у Ямбурга вовсю пошло, тогда была система альтернативных школ, они появились. Частные школы появились, появились.

В чем то время отличается от другого? Можно было по-разному говорить дома, по радио, в школе и так далее. Чем мое детство отличалось? Дома говорили так же, как по радио, как в школе. А потом, в девяностые годы, можно было ― ты слышишь одно, второе, третье. И тут жить было сложнее значительно, но вот эта возможность по-другому поразмыслить ― она была.

Конечно.

А когда опять мы заходим в ту же самую историю, более консервативного места на земле, чем школа, нет. Более конфликтного места на земле, чем школа, не существует.

Простая вещь: вот вы говорите про парты. Но ведь на самом деле, как говорится, ежику понятно, что это самая неконструктивная и неэффективная мизансцена ― сидеть друг за другом. Это удобно только учителю.

Конечно!

Даже с точки зрения этической ― вы встаете передо мной и что-то говорите. Вот я встал, мне, по идее, неудобно перед вами, что я к вам спиной. А учитель говорит: «Почему вы не задаете вопросы?». Кому? А потом ты сидишь за спиной, потому что хочется спрятаться. А потом ты видишь: на этой спине вдруг появились бретельки.

Конечно.

Их раньше не было на этой женской спине, они вдруг появились. Все рассказы потом про другое вообще не имеют никакого значения! Ты смотришь только туда, только на это. Понимаете?

Это самая неэффективная мизансцена. Я помню, был… Помните, недавно пошел разговор, Голодец его завела, о том, чтобы больше классы делать, чтобы можно было менять мизансцену урока. И это правда, это правда. Я пытаюсь своих заставить…

Сергей Зиновьевич, что меняется, скажите? И как поменять систему? То есть вас, которого любят, уважают и ценят, вот они к вам приходят, окей, отправляют даже к вам экскурсии и просто люди приезжают. Как системно это всё поменять и что должно произойти?

Мне кажется, должно произойти… Сейчас скажу крамольную вещь. Ну, не крамольную, нет, ничего крамольного. Министерства культуры и образования разделились относительно не так давно в нашей истории, да, понимаете? И какая-то нелепость.

У меня есть такая логика, статья и выступление, которое называется «О недополнительном дополнительном образовании». Ведь мы с вами сейчас разговариваем, да, для нас почти не важно, о чем мы говорим. Нас или устраивает, не знаю, какая-то атмосфера нашего разговора, какая-то энергетика, или не устраивает, причем бывает неважно, какие были слова.

Мир и очень многие вещи в мире, что важно, что отсутствует сейчас в образовании, понимание того, что дважды два четыре не потому что это так, а потому что мы так чувствуем, нам так кажется, для нас это важно. Как и погоду мы же определяем не потому что градусы существуют, а потому что сегодня хорошая погода. Для Москвы отлично работать в такую погоду, лучше не бывает. А кто-то говорит: «Плохая».

И вот эта эмоциональная составляющая образования ушла, к ней нужно вернуться. Сколько сил Кабалевский, Неменский потратили, чтобы это было частью образования, общего образования! Ведь что было написано на вратах ломоносовской школы первой? У римлян, по-моему, взял. Четыре столпа образования: арифметика, грамматика, гимнастика и стыд. Стыд ― это нравственная категория, стыд ― это то, без чего нельзя.

Чем отличается образование художественное от образования обычного? Тем, что там не детерминированы понятия. «Играй громче» ― это как? «Сделай жирнее мазок» ― это как? «Будь выразительнее» ― это как? И когда у человека происходит долгий тренинг, в течение многих лет таким способом, он начинает чувствовать по-другому. И сфальшивить невозможно. Уже когда ты ему говоришь, что так вот, «Не-не-не, это не так». ― «А почему?» ― «Да черт его знает!».

Понимаете, это очень важная часть. Вот я считаю, самое главное, как только мы вернем то самое образование эмоциональное, оно всегда было. Классическое образование всегда зиждилось на нескольких составляющих: драма, живопись и музыка плюс к тому, что происходило. И я говорю, ведь Кабалевский сделал когда-то программу для всех школ. Найдите сейчас музыкальный инструмент в школе.

Посмотрите, вот стыд. Вот вы можете на машине остановиться к человеку, который справляет нужду на хайвее, и сказать: «Как вам не стыдно?», да. Он сейчас этого уже не стесняется совершенно, у него эти рецепторы не размассированы, у него нет этого ощущения. Этого механизма у него не существует, понимаете?

Вот я принес вам сейчас книжку. Сегодня день рождения Пушкина, да, естественно. Дети нарисовали Пушкина. Я даже не мог представить, что Пушкина можно так нарисовать. Пушкина, да? Они есть, да. Пушкины наши И там в том числе и собаку Пушкина. Очень смешно там есть, я могу показать. Например, начало: «Пушкин родился. Его мать, ее руки». Просто такое начало. Почему в голову пришла такая мизансцена, да? «Пушкин начал творить с двух месяцев». Тут замечательная собака Пушкина. Вот, собака Пушкина.

Сергей Зиновьевич, вот всё-таки, извините, что я вас всё время чуть-чуть возвращаю в такую как бы бытовую тему, потому что мы все хотели бы, чтобы наши дети учились здесь, чтобы наше образование поменялось.

Я всё хочу нащупать, где этот крючок, да, за который, опять же, надо дернуть для того, чтобы что-то поменялось. Это, опять же, просто воля, не знаю…

Нет, это просто… Когда я говорил о том, что образование ― вещь самая консервативная, там есть несколько вещей очень важных. Это практически… Что происходит? На протяжении миллионов лет какие-то люди ― их называли «знахари», «гуру» и так далее ― несли так и передавали то, что они знали до этого, следующим потихоньку, чтобы не расплескать, да? Это происходило, происходило. Они были очень уважаемы, и это очень дорогое образование в целом получается такое.

Если понимать, что они же не просто передали всё это, они фактически создали некий механизм, который работает. Это уважение к этим людям бесспорное, безотносительное. Люди, которые занимаются образованием, не могут выполнять услугу, потому что образование ― это привилегия. Его получить ― привилегия, а не получить услугу какую-то. Да, понимаете? Даже в этих вещах.

Да, но, например, учитель у нас поставлен, в общем-то, в условия и в ситуации, когда это…

Это мы сделали всё. Это мы сейчас своими руками сделали.

Почему?

Просто по одной причине ― что мы вдруг поняли, что это самая низкооплачиваемая профессия, в какой-то момент. Мы же когда-то были равны. Что мои родители-инженеры получали, что учитель. Мы никогда не знали, во-первых, кто сколько получает, во-вторых, мы были примерно равны.

А когда вдруг… Знаете, я называю это «очень низкая культура товарно-денежных отношений», когда люди, зарабатывая какие-то деньги, свысока, через губу смотрят на кого-то. Ни в одной стране мира цивилизованной официант не холоп.

Конечно!

Он выполняет свою работу.

Но это вопрос, конечно, культуры.

Это вопрос… Мы так быстро перескочили эту грань через бандитскую какую-то ситуацию, что к ней трудно вернуться. Это просто наш скачок, мы вылетели за пределы. И сразу все, кто нас обслуживает, казалось бы нам, являются холопами. И это передается.

Официант ― это человек, который понимает, он работает.

Удивительные профессии, да.

Это профессия, это не время пребывания между институтом и чем-то еще. То же самое и здесь. Это не временная история, когда пришел. Знаете, сколько людей на телевидении спросишь: раньше работал в школе. «Я раньше работал в школе». В любой программе, куда приходишь, бывший учитель. И он ушел оттуда. Он ушел, потому что принципиально другие деньги. Не вообще какие-то деньги…

Да.

Принципиально другие деньги, понимаете. И это важная вещь. Хоть мы это пытаемся менять, это всё равно очень отстающая вещь.

Еще такой вопрос. Вот ваша школа создана вокруг вас, создана вами, там всё ваше: ваша идеология, ваша душа, ваше сердце. Насколько, опять же, эта конструкция надежна, да?

Я понимаю, о чем вы говорите. Это когда Олег Павлович был в школе у нас, он проходил со мной, пошел, посмотрел, потом вышел и сказал: «Ничего здесь не будет», как Матроскин, тогда так говорил.

Понятно, что мы пытаемся, я пытаюсь брать молодых ребят всё время, каждый год, и сейчас большое... Это первое. Второе ― я не помню, по-моему, это у Евтушенко были такие строчки: «Неважно, есть ли у тебя преследователи, а важно, есть ли у тебя последователи». Восемь человек моих выпускников работают в школе.

Работают в школе, да?

И идут, идут, и они смотрят же на это как на профессию, а не как на ад, хотя это ад, конечно. Это реальный ад, с утра до вечера, когда это происходит. Постоянный невроз, абсолютный невроз, когда ты там находишься. Но идут.

Я другого способа вообще не вижу, не вижу другого способа образования, как не разговаривать. Мама ребенка мне какая-то говорит: «Я ему тысячу раз сказала». Тысяча первый, тысяча второй, еще раз. Нет другого способа. И в этом смысле образование сейчас при переходе на такое достаточно бюрократическое управление, через бумаги, через какие-то, они же летят. Знаете, как будто сидишь в окопе и там с утра до ночи…

Нет, не знаю.

И только уворачиваешься. Каждый день.

А нужно государственное образование вообще, как вы считаете?

Вообще про образование давайте тогда так говорить. Школа уже начинает проигрывать настолько нешкольному образованию, потому что школа ― ну, важна своя социализация.

Вот.

Она ничего не может представить фактически, ничего другого. Семейные формы ― навалом людей уходит. И так далее, и так далее. И школ, но не школ уже вокруг очень много.

Вопрос государственный ― это интересный вопрос. Многие люди, мои ученики, говорят: «Мы бы взяли твою школу, но так дорого брать». Почему частные школы все в маленьких домиках находятся? Чтобы можно было каким-то образом сопоставить с оплатой за…

Ну, либо очень дорогой должна быть школа. Потому что есть примеры частных школ, где просто очень высокая стоимость обучения.

Ну да. А вы знаете, сколько бились с Госдумой для того, чтобы люди, которые учатся в частных школах, получали налог свой, который платят? Ведь долгое время не давали этого, мы помним, да.

Да, а сейчас есть это, решено, да?

Вот сейчас решили, вроде бы сейчас они получают деньги. Какая-то непонятная справедливость.

То есть всё-таки как вы бы, если бы у вас была в руках реформа образования, как вы считаете, государству надо?..

Я думаю, другого… Во-первых, всегда нужно дистанцироваться от государства в том смысле, что это не может быть указивка. Что я делаю, в чем задача директора школы? Он должен грудью, любым способом, да…

Защитить всех от вот этого…

Защитить всех от того, чтобы это происходило. Я это пытаюсь делать разными способами. Ведь ситуаций много по этому поводу, да? Должны ли быть постоянные коммунистические субботники в школе? Вопрос. Ребенок задает вопрос: «Подождите, мы убираем территорию. У нас же есть дворник». Есть. И эта история. Значит, можно как-то без этого обойтись? Можно.

Сейчас эта история важна ― приучать к труду. Послушайте, ребенок, который заканчивает обычную, музыкальную школу и так далее, он пашет как ненормальный, чтобы это сделать. И при этом у него идут концерты, приходят все… Мы придумали, что это есть способ волонтерства. Не надо ходить куда-то в больницу. Вот он дает какой-то спектакль, делает что-то такое ― пожалуйста. Мы же не получаем за это деньги, ничего.

Но вы же знаете, например, что волонтерство пока только у нас является разговорами. В Соединенных Штатах, в частности, у меня уехала девочка учиться в старшие классы туда, они должны с определенным количеством волонтерских часов подойти к приему в институт, в университет, иначе их не примут.

Да, иначе не принимают.

Они должны заработать их.

Многие вещи. Вот эта свобода школы… Понимаете, холопство, в котором находятся учителя, я могу этих примеров привести море, указивки, которые приходят, да, понимаете?

Ужасно. А вот родители? Опять же…

Знаете, какую важную вещь я хочу сказать? Чему это очень мешает? Именно тому, про что я говорил. Разговаривать. Помните эту историю про мальчика, который стрелял в школе из ружья?

Ага.

Да? Так выяснилось, что он нормальный, все его знали, любили. Просто времени не было поговорить с ребенком.

Поговорить.

Или у меня есть такой пример, когда рефери на ринге счет открывает не когда упал боксер, а когда он поплыл, но он видит по его глазам. Вот надо смотреть в глаза, найти время, когда поплыл. Когда видишь, что с ним что-то не то, найди время с ним поговорить. Подошел к тебе ребенок с чем-то ― ты не можешь ему сказать: «Прости, мне некогда, я должен сейчас…», просто не можешь. Потому что тебе некогда, а у него время-то, жизнь еще более…

Ох! Вы еще не посмотрели фильм «Нелюбовь» Звягинцева?

Смотрел, конечно.

Я еще не посмотрела.

Я смотрел. Это всё про это, конечно же. Это всё про это абсолютно, да.

Сергей Зиновьевич, конечно, не могу не поговорить с вами, собственно, про то, что мы все пережили год назад вокруг 57 школы.

Да.

Потому что, собственно, вот, опять же, одна из лучших школ, блестящая школа, мечтают все туда попасть. И вдруг вскрывается такой нарыв, да? И много об этом говорили, много было дискуссий, да, что часто как раз такие закрытые системы и рождают вот какую-то такую проблему. И мотивы и родителей, и учеников даже понять можно было, у многих же и дети там учатся, многие заканчивали. И все говорили: «Надо же сохранить эту школу».

И вот вопрос, который для меня всё равно остался открытым. Можно ли всё равно назвать школу блестящей, такой хорошей, в которую мечтают попасть, если в ней кроются столько лет эти проблемы? Оно же не могло неоттранслироваться на детях не в смысле даже самой этой ситуации, учителя, ученицы или ученика. А в фальши, во вранье. Они же это понимали и скрывали это, даже боясь подставить школу.

Понимаете, какая штука? Об этом много говорили, я вам хочу сказать, что пребывание ваше в школе ― это некий процесс, который заканчивается довольно быстро, потому что вы же растете всё время, да? И вы не всегда понимаете, а что это, а как это, а где это хорошо или плохо.

У меня год назад учитель-историк женился на своей ученице. Да, она закончила школу, после этого они обвенчались. Но когда в школе все понимали уже, знали, у них не было никаких отношений, как мы знаем все, но все вокруг говорили: «Странно, что они так близки», и родители уже знают, а он учитель в школе.

Тут можно говорить о двух вещах. Первое ― табу, что это не может быть никогда. А второе ― про то, что мы там… Вот вы говорите: влияет на ребенка. Во-первых, это же всё скрыто не потому, что это кто-то закрывает. Хотя Менделевич про что-то знал, конечно, мы это знаем.

Ну, знал.

Да, знал, знал. Хотя кажется, что был соскок какой-то, ну с кем не бывает и так далее, всё закончится. Сколько у нас книжек было про то, что в школах происходит? Миллионы. Это происходит… Я скажу так, 57 школа в данном случае оказалась на виду. Происходит это в школах? Конечно, конечно, происходит. И случаются какие-то вещи, связанные с отношениями и женщин и учеников.

Сто процентов, просто эта школа считалась…

Она такая на виду. Просто надо понимать, что это определенная степень риска всегда, когда в школе появляются особенно молодые педагоги и так далее. Я помню ситуации в своей школе.

Как вы решали такие ситуации?

Это очень деликатно. Когда я вам говорю «деликатное, щепетильное образование», очень тонкая вещь, и не знаешь, как себя вести.

Да.

Потому что, с другой стороны, та девочка, про которую я говорю, ― это моя любимая ученица.

И как вот вы себя вели-то?

Я не могу ей сказать ничего. Я максимально следил за тем, что происходит, через родителей, потому что я разговаривал с родителями: «Послушайте, но ведь ничего тут страшного нет, мы знаем, мы смотрим за этим». Я ни разу ей не сказал об этом.

А вокруг ученики? А вообще после 57 школы вы обсуждали в школе с учениками, с родителями эту ситуацию?

В школе ― нет. Если честно, в школе ― нет. Понимаете, мы живем в школе, и я знаю, что ситуации такие могут возникать. И как я из них выхожу, как я разговариваю с людьми по этому поводу. Это всё разговоры.

Я скажу так: ничего, кроме, по большому счету, авторитета директора, потому что очень многие вещи, которые нельзя объяснить, решить, где тут правда, где закон и так далее, невозможно. А авторитет директора может позволить сказать: «Вот этого быть не может». Или: «Поверьте мне, это всё будет нормально, я это прошел».

И то, что я знаю, девочки сходят с ума, я помню, как мой один педагог по хореографии сбежал, когда мы репетировали. «Потому что, говорит, если я не уйду сейчас, она меня просто изнасилует». Ну что делать? Это происходит в школе, сносит голову, это же видно, когда приходит учительница…

Понятно, почему они влюблялись как раз в этого учителя. Потому что он был блестящий, и невозможно было не влюбиться в свои пятнадцать лет.

Ну конечно.

Это тоже понятно. Вопрос же…

Где происходит то, что где-то он соскочил? Это понятно, это вещь жестокая, с которой надо, мне кажется… Мне кажется, это большая проблема в данном случае была директора, который хотел это скрывать. Вот он думал: «Закончат, никто не узнает».

А вы не следите, что происходит? Вот ушел директор, ушла часть учителей. Вообще что-то поменялось в школе?

Интерес к ней остался прежний у людей. И я думаю, всё закончится. Вопрос другой, удастся ли тем людям… Ну, ушел же Сережа Волков оттуда, ушли же… Удастся ли сделать такую же школу, как была. Одно дело ― ореол, одно дело ― память о школе, а другое дело ― реальная какая-то вещь. Но это всё равно такая вещь…

То есть это всё равно опять мы возвращаемся к личности директора.

Конечно.

Это же…

И ничего другого не бывает. Ничего другого не бывает. Там есть Евгений Александрович Ямбург, конечно. И я вам скажу, когда говорили ему про Ямбург: «Открой еще филиалы, открой новые школы»…

Я сказал об этом руководителю нашего образования в свое время, у меня такой образ возник. Я в детстве в пионерском лагере ненавидел одну песню, жутко ненавидел. Ее пели девочки, разбиваясь на две группы. Одни пели: «Ты у меня одна», другие: «А-а, словно в ночи луна, а-а». Я думаю: «Что за чушь?». Они еще завывали этими голосами.

Прошло много лет, да? И я узнал, что эту песню написал Визбор. Он эту песню посвятил своей маленькой жене Аде Якушевой, главному, кто она там, редактору радиостанции «Юность». Огромный такой мужик. Послушайте, как он ее поет. Он еле касается струн. Это признание в любви в ней. А когда это выходит на стадионы, это становится пошлостью.

То есть это вы про глобализацию и про объединение школ? Вы про это, да? Что школа должна быть маленькая.

Я про это. Да.

И масштабировать это невозможно.

Да. Как только это начинает… Я про это слышу уже столько, просто не хочется про это думать. Я про это говорю. Как только это начинает масштабироваться… Кто знает, кто такая 57-ая, кто такой Менделевич? А раньше говорили «такой-то». А у него сейчас тысяча школ. А это в какой? И люди тогда говорят…

Понятно, что на этом сэкономили. Понимаете, сейчас школу просматривают через компьютер, а раньше были люди, методисты, которые приезжали, что-то говорили, что-то подсказывали. Сейчас их нет.

А сейчас они просто смотрят по результатам…

Есть бумаги, анализ. И люди смотрят так. Школы ― место очень человеческое и семейное, и они отличаются между собой, школы, конечно, по укладу. Как в один дом приходишь, да, и ты ботинки уже снимаешь около лифта. Так принято там. А в другой дом приходишь и знаешь ― сейчас опять начнется фигня. Ты попробуешь снять ботинки, тебе скажут: «Да не надо, у нас чисто», ты будешь вытирать ноги. Разный уклад.

А вот скажите, после того скандала в 57 школе не последовало какого-то такого особого внимания проверяющих органов к школам? Тоже же все боялись.

Особое внимание имеет продолжительность, равную тому, как они за это отвечают. Всё, на этом всё заканчивается.

Понятно, наши законы хороши тем, что они все не исполняются, да.

Да. Это, кстати, очень важная вещь, про законы и исполняются. Такой разговор был: «У вас школа такая, такая-то. А как насчет дисциплины?». У нас есть такие меморандумы, которые каждое 1 сентября подписывают ученик, родитель ― в разное время, ученик ― 1 сентября, маленькие ставят галочку, что они их слышат. Что хорошо, что можно, что нельзя.

И если мы следим за исполнением этих вещей, то вдруг не возникает проблем никаких. В школе есть лифт. Я помню, когда мы только в здание переехали, пришло много учеников. Как с ними договориться, что на лифте ездить нельзя по одной простой причине? Вмещает только шесть человек. Кто будет седьмой, не войдет? В жизни никогда. Конечно, войдет. Трагедия. У кого-то клаустрофобия.

Прошло время. Никому в голову не приходит зайти в этот лифт, потому что выполняются правила. Или не поздороваться. Или бранные речи какие-то, или курение, и так далее. Да, у меня есть такая форма разговора с детьми ― директорская перемена. Это потом в любое время происходит, когда, я не знаю. Мне надо о чем-то с ними поговорить. И вдруг звонок всем объясняет, что директор, и все собираются в школе.

Я им говорю: «Знаете что? Я столько людей похоронил, которые курили, начинали курить в детстве, не могли бросить. Я вам буду всячески мешать, вот поймите, я вам говорю прямо. Всячески мешать, исключать. Просто будьте к этому готовы. Это так». Обсуждать со мной не надо, про никотин, что это убивает. Всё, это точка. Всё.

Я знаю, что они курят, но всё равно невозможно сделать. Закон, за исполнением которого мы следим, начинает работать. И таких вещей много. Вот приходят в школу…

Вот недавно, собственно, 26 марта, когда случился несанкционированный выход на улицы ― 26 марта, да ― против коррупции, вышло много детей, и все обратили на это внимание. Школьники. И, к сожалению, ситуация потом тоже очень плохо развивалась, потому что родителей пугали, вызывали в школу, в школу приходили, вычисляли, из какой школы больше всего было детей, директор вызывал…

Как вы считаете, почему это случилось, почему молодежь туда вышла? И второе ― как вы в школе, опять же, обсуждаете вопросы общественно-политического устройства нашей страны?

Знаете, у нас пародируют одного учителя истории, который говорит, проматывая какие-то слайды: «А вот это усатый зверь», ― говорит он на какой-то слайд. «Я вам ничего не говорил!». Вот.

Поэтому это любопытный вопрос ― должны ли мы в школе с ними обсуждать «болотное дело» и так далее, и так далее. Я уверен, что нет.

Почему?

Сейчас скажу. Мы с ними должны говорить о фундаментальных вещах: что такое добро, зло, справедливость и так далее. Фундаментальные вещи, которые существуют в истории, примеры самого разного свойства, в литературе и так далее.

А здесь должно происходить следующее. Вот у Стругацких в «Гадких лебедях» точно про это сказано. «Зайчиха учит своего зайчонка: „Убегай так же, как я“. Волчица учит своего детеныша: „Кусай так же, как я“. А если человек учит своего детеныша: „Думай так же, как я“, ― это преступление. Посмотри, что было до этого и что из этого вышло».

Конечно, я с ними говорил про то, что произошло 26 числа, но на своих занятиях, своих репетициях, да? С 11 классом. Я им дал статью мальчика, который написал письмо открытое. Вы помните, про то, почему он и вышел.

Да.

И спросил их: «А вот кто-то из вас был?». Из 22 человек, кто там присутствовал, трое были, причем для меня даже удивительно, что эти люди были. Троих не пустили, а один сидел на крыше Елисеевского магазина с друзьями и на компьютер снимал всё, что там было, передавал куда-то в историю.

Но как только зашел разговор между ними, так тут же выяснилось, что есть люди абсолютно различающиеся, и я это знаю. Поэтому этот разговор потихонечку ушел.

Чтобы не поссориться, то есть…

Ну да, да-да.

Но это же тоже опыт, да, отстаивать свою позицию, не ругаясь, убеждая.

Я вам скажу, как-то я пришел в школу и говорю: «Послушайте, я не могу представить эту ситуацию чисто арифметически». Потому что был момент лично в моей жизни, я долго занимался усыновлением. Я в 1992 году был одним из первых, кто начал помогать людям. Я поставил в 1989 году спектакль в Соединенных Штатах, и люди, которые работали с детьми, приехали заниматься этой программой. И я всё видел, что происходит.

Я говорю: «Послушайте, как может история с абортами арифметически происходить, когда каждый день увеличивается количество детей, которые пополняют дома отказничков?».

Да, отказников.

Если эта ситуация есть, то вот просто арифметический вопрос. Это же невозможно. Я вспылил просто, сказал и отпустил. И вдруг у них начался разговор об абортах. Это очень был интересный разговор. Одна говорила девочка, например: «Это мое тело, я хочу им распоряжаться и никто не вправе». Другая говорила со слезами на глазах: «Я даже представить себе не могу, что я когда-нибудь сделаю аборт». Воцерковленная, и так далее. Такой же мальчик в этот момент сказал: «Послушай, тебя же никто не заставляет не делать. Почему ты кого-то будешь заставлять делать?». Наоборот.

Наоборот, да.

И вдруг она успокоилась. Она говорит: «Я об этом никогда не думала». И всё.

Это очень любопытные разговоры, но они проходят… Понимаете, они возникают не потому, что я провоцирую эти разговоры, а потому что есть любой материал… Понимаете, школа ― такая штука. На любом материале можно найти способ так или иначе проговорить про все вещи и дать им высказаться.

А почему дети вышли, как вы считаете?

Я не хотел бы говорить, что, во-первых, стало интересно, нет. Мне кажется, что очень важно, что дети, если в школе об этом… принципиально во многих не разговаривают, то это всё семейная история. Столько наговорились уже дома про это, столько невозможно бывает смотреть уже телевизор! Мне кажется, это началась реакция такая: «Это нас тоже задело».

Почему они вышли? Это была интернетная информация.

Но это не вопрос, опять же, вранья, двойных стандартов, что они видят на улицах одно, по телевизору ― другое, что они не хотят больше терпеть это вранье, они просто физически чувствуют это?

Мне кажется, что вышло поколение именно поэтому, молодые. А что, они не видят, что ли? Конечно, видят.

Конечно! Они же поэтому, у них нет еще этой брони, как у нас уже, которые понимают, что коррупция ― это у нас в воздухе.

Даже не броня. У нас есть страх. Генетический из какого-то времени страх, потому что мы же знаем, что даже наши родители не всё рассказывали про то, кто был. Мы же практически не знаем толком своих предыдущих предков.

Ну да.

Мама о том, что они бежали на юг, рассказала мне за три года до смерти. Она умерла в 88 лет. А я думал: поехали, назначили и так далее.

Не рассказывали.

Поэтому у нас этот генетический страх и ужас есть. Вот если бы нам удалось сделать так, чтобы у детей этого страха и ужаса не было… Это не вопрос, я еще раз говорю, говорить с ними о Болотной, хорошо это… Это не ход, это неправильно. Они должны сами это увидеть.

Причем когда меня Ларина пригласила поговорить об этом, я дал детям бумагу: «Напишите». Я раздал, попросил: «Напишите, как вы к этому относитесь». Никто почти про это толком не знает. Почти. Одна девочка сказала: «Ой, мне очень нравится, у меня родители каждый раз, когда туда идут, надевают красивую одежду, такие довольные, нарядные, это праздник такой». Она так к этому относилась.

Это очень деликатный вопрос, тонкий, и это всегда… Мы же по грани такой ходим, когда разговариваем. Недавно была такая история в школе. Учительница что-то говорила с детьми пятого класса про то, что были враги, а были не враги. У родителя одного из этих детей репрессирована вся семья. Он в бешенстве звонил мне, хотел с ней встречаться, ей говорить, как это можно было.

Что я ему скажу в этот момент? Кто прав? Что она так говорит? Она четко знает, почему она говорит. Может, она так правда думает, а может, она боится, что придет другой родитель? Страх, конечно, такой. И он со своей стороны… Он негодует, потому что как можно такое говорить, когда у него все расстреляны.

Но, понимаете, о том, что сегодня есть музей ГУЛАГа, очень многие вообще не знают. Фантастически то, что Роман Романов сделал, да? И я удивился. Мы этот год, например, в школе при все при том посвятили столетию революции. Даже так: и восьмидесятилетию ГУЛАГа. Что значит посвятили? Есть известные кушнеровские строчки, кстати, у него очень хорошее стихотворение про контрольную. Помните?

Нет.

Оно заканчивается словами, что если бы я маленький и мне бы дали писать сейчас эту контрольную, я бы взрослый сейчас это не вынес. Этот ужас дрожащей руки и так далее. У него удивительное стихотворение. «Контрольные. Мрак за окном фиолетов» и так далее.

То есть весь ужас передан того.

Весь ужас передан, да. И мы, к сожалению, в этом ужасе… Хорошо, да, так вот, назывался год такой. Есть «Времена не выбирают, в них живут и умирают», а есть времена, когда исчезают люди. Называется «Судьбы человека». И мы много-много читали и говорили про судьбы человека. Окончилось тем, что Филиппенко играл в школе, приехал, «Один день Ивана Денисовича».

Но, кстати, про уроки и про того математика я вспомнил, я могу рассказать очень быстро. Год назад Александр Георгиевич позвонил и сказал: «Я хотел бы проиграть у вас свою будущую программу, поэты после XX съезда. Давай первый раз сделаем так, что будет человек двадцать учеников и человек двадцать педагогов».

А мы с ним давно, Александр Филиппенко, он читает в школе. Читая поэтов после XX съезда, Евтушенко, Вознесенский, Бродский, Галич, Высоцкий и так далее, и так далее, он между прочим рассказал про то, что такое XX съезд.

Про XX съезд.

Карибский кризис, появление Солженицына, Твардовского, Яковлев, который этому способствовал, снятие Хрущева, 1968 год. Между прочим. Вот знаете, почему это было настоящее образование? Потому что факт склеивался с эмоцией! Они плакали. Они смеялись, когда он читал Жванецкого.

Настоящее образование, вот вы спрашиваете, это когда факт, да, связан с эмоцией. И учитель истории говорит: «Десять уроков можно выкинуть», вот те самые. Но это потому, что образование, конечно же, я же сформулировал с вами, чего не хватает, когда факт является не голым, он связан с каким-то ощущением.

Как некоторые педагоги. Как они изучают английские тексты какие-то? Глагол… Не глагол, наречие slipperily. Как? Кусок пластика выливают в какие-то штуки, надевают на детей. Они ползают в этом деле. И slipperily, вот это вот «скользко», через всё проходят. На всю жизнь они запоминают, что такое slipperily.

Это как ход какой-то. Потому что включается эмоция. Потому что вот тот самый педагог брал эту ноту стаккато и говорил: «Вот это точка». Или говорил математик, что синус ― это отношение противолежащего катета к гипотенузы, а косинус ― прилежащего. «Это же разные отношения!» ― говорил он.

Сергей Зиновьевич, программа заканчивается. Вот такой очень материнский вопрос. Как-то мы, взрослые, часто замалчиваем какие-то вещи. Часто обманываем, считаем, что это во благо. При этом от детей мы хотим честности, мы хотим, чтобы они не обманывали, не хитрили.

Да, это всё важный парадокс.

Да. И вот, с одной стороны, как-то хочется детей научить не врать. Но сами-то врем. Из благих, как нам кажется, побуждений. Вот как у вас этот вопрос решается? Вот у вас как у педагога, у вас как у руководителя школы.

Во-первых, в десятом классе все сдают некий экзамен специальный, публичная лекция, которая построена на некотором интегративном способе образования. И лекция построена так, что он переходит, читая эту лекцию, из одной предметной области в другую, из одной предметной области в другую.

В частности, есть лекция такая, в этом году была, один мальчик читал, полгода к ней готовился. «Ложь и правда». И он доказывает всё время, что ложь ― это наше нормальное состояние. Мы лжем всегда, во благо, не во благо, мы придумываем и так далее…

Да вообще это на каждом шагу.

На каждом шагу. Весь вопрос всегда упирается в деликатность отношений, когда ты понимаешь, что в какой-то момент ты говоришь так и потом объясняешь, что иначе было нельзя. Так может быть, по-разному.

Но еще раз скажу. Я вам скажу, что педагогика, конечно, искусство в каком смысле? Каждый человек, рождаясь, имеет чувство собственного достоинства. Обучение или воспитание ― всё равно некий процесс принуждения. Как принуждать, не умаляя чувство собственного достоинства? Это искусство. Как выводить его к пониманию каких-то проблем и в то же время понимая, что иногда ты вынужден говорить неправду? Конечно, вынужден. Вот это удивительная вещь.

Когда в 1981 мне предложили вступать в партию, да, они же все были членами партии. И мне предложили. А я ИТРовец, я инженер, один на тысячу рабочих. Он мне сказал такую вещь, конечно в этом было некое лицемерие. Он говорит: «Такие правила игры. Если ты хочешь играть, выходи на поле. Если нет, иди на трибуны».

И вы вступили?

(00:47:39) «Иди на трибуны». Да, и мне так интересен этот свой опыт. Я был восемь лет, пока она не развалилась. Меня выгоняли с каждого партсобрания в школе, говорят: «Уходи, потому что это невозможно». Потому что я говорил то, что не было ни с чем связано.

Ну а если бы вы не пошли, не вступили в партию, то вам бы не дали возможность работать в школе?

Нет-нет-нет. Это не было связано никак, я же не был. Нет, в школе я был…

А, это же еще, да, это инженер.

Это не связанные совершенно вещи, работа и там… Нет, это неправда была. Но были случаи, когда меня несколько раз пытались выгнать из-за того, что я вел себя как-то принципиально совсем по-другому. Но зато я видел, что я могу на что-то влиять. Был такой момент, к сожалению или к счастью.

Ну, это такая позиция, понимаете, как сейчас очень многие люди, которые работают во власти, в общем-то, себе своё присутствие там приличные, хорошие люди объясняют. Они говорят: «Ну зато у нас есть хоть маленькая возможность на что-то повлиять». И вот тут…

Это правда, это правда. Но они же, практически все те лидеры, условной оппозиции же не было тогда, да? Они же все, конечно, прошли через эту школу партийную. И это тоже очень такой любопытный опыт у меня, во всяком случае, я теперь всё про это знаю изнутри.

Как меня могли… Это же тоже лицемерие невероятное. Тебя на партсобрании размазывали в тонкий лист такой, что от тебя вообще ничего… что ты вообще самый худший работник и так далее. А ты понимал, что это не так, что это ты что-то сделал не то. После этого начинался банкет, тебе говорили: «Да ладно тебе, что ты переживаешь? Всё ерунда, давай, выпей».

Ну вот это же вот опять! Вот отсюда берется лицемерие и всё остальное.

Я вам скажу больше. Один факт любопытный. Отец, руководитель предприятия, каждый раз ходил на демонстрацию. Ехала большая… флагштоки, где было написано название его завода и так далее. В какой-то момент… А я всё время думал по телевизору, что такие веселые выходят? Меня он заводил внутрь флагштока, а там катился стол накрытый, там была, значит, своя жизнь.

Наливали.

Я бутерброды ел, они там выпивали.

Это, конечно, такая жизнь удивительная. Хорошо, что я это знаю всё изнутри. И это мне, конечно, очень помогает, но…

А детям вы про это рассказываете?

Да. Да. Но это моя жизнь, я ее прожил уже. Я знаю, что это такое. Конечно, в этом какой-то элемент, если говорить так, существует, безусловно.

Но, знаете, мне не очень стыдно в этой жизни, не очень, мягко говоря. Потому что мне звонят многие мои друзья в день рождения и говорят: ― я же не из педагогической среды ― «Мы так тебе завидуем, потому что ты знаешь каждый день, зачем ты просыпаешься, зачем ты идешь». И это правда. Это правда, это происходит.

В общем, это удивительная профессия, конечно. Это художественная профессия. Как только учитель теряет в себе способность художника, он должен уходить. Потому что мы же конвейерная профессия. «Жи-ши», дважды два, это хорошо, это плохо ― и так каждый год. Но там же не чушки на конвейере, а люди живые. И каждый год они меняются.

И главное, что у меня каждый год дистанция с детьми увеличивается, и я уже так рассказывать не могу, надо что-то придумывать, потому что я не знаю… Вернее, я буду про это говорить, а они этого вообще не знают, понимаете? И я должен каждый год что-то придумывать, каждый раз что-то делать. И как только я сам в себе чувствую, что я сдаю, не могу, я должен уходить. Это страшная штука, страшная.

Чем питаетесь?

Детьми!

Детьми, да? Это всё-таки…

Конечно. Конечно. И поскольку я прожил разную жизнь, инженерную и прочие, я думаю, там… там с одним разговариваешь ― муж пьет, у этого сын. Здесь беззаботно, если это твоё, абсолютно.

Хороший заголовок для нашей программы: «Казарновский питается детьми на завтрак»! Сергей Зиновьевич, спасибо вам большое.

Не за что.

Спасибо.

Спасибо вам, что пригласили.