Гость нового выпуска программы «Психология» — киновед и соведущий подкаста «Крупным планом» Всеволод Коршунов. Поговорили о злодеях в кино — как они помогают нам без вреда для окружающих сбросить накопившуюся агрессию, проработать свои негативные проявления, а иногда — развить эмпатию и эмоциональный интеллект. Также гость объяснил, с помощью каких приемов режиссер может заставить зрителя сопереживать злодею и даже идентифицировать себя с ним.

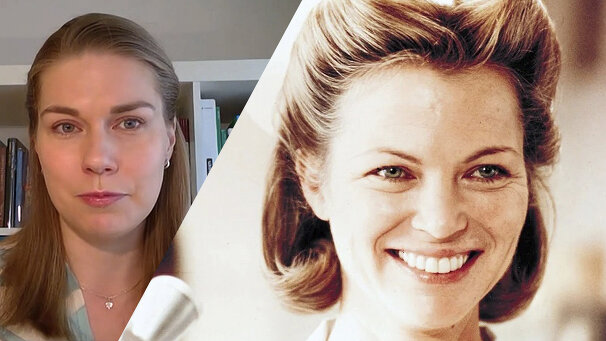

Всем привет. Я Александра Яковлева. Это «Психология на Дожде», и у меня сегодня в гостях Всеволод Коршунов, киновед и соведущий подкаста «Крупным планом». Здравствуйте, Всеволод.

Здравствуйте, Александра. Очень приятно быть с вами, спасибо, что пригласили.

Спасибо, что пришли. А говорить мы будем о злодеях в кино, потому что, как мы все знаем, очень часто злодеи и какие-то психологические нарушения, психопатии неразрывно связаны между собой. Расскажите, нам, пожалуйста, что нам надо про это знать.

Для меня это вообще любимая тема, потому что я сам примеряю на себя образ злодея, такой, знаете, злодей-Бармалей, выбрасываю студентов в Яузу, мучаю их, заставляю их плакать и страдать, то есть проживаю в жизни, проживаю в своей такой мифологической как бы реальности, в своем этом образе, я в этот образ свой сгружаю то, чего я не могу себе позволить. Я же не могу взять их и в Яузу бросить?

Да уж, надеюсь на это.

Не могу, потому что я как-то отношусь… Знаете, один маленький мемуар хочу вам рассказать, это по поводу, кстати, кино, что мы сгружаем туда вот все эту злую энергию. Я помню, я сижу на первом экзамене, я принимаю его, как уже препод. Первый экзамен, я хочу, я учился ради этого, я хотел стать преподом ради этого — ставить двойки, пересдачи, вот прямо вот терзать, вымещать всю ту энергию, которую накопил в себе за годы.

Я хочу, вот она сядет сейчас, эта девочка, сейчас она получит у меня! Она начинает отвечать, и хорошо отвечает, где-то ошибается, я вижу ее глаза, вижу ее волнение, и я забываю о том, что я злодей-Бармалей, я хочу ей помочь, я, конечно же, ее вытягиваю, если она там тонет.То есть эмпатию включаю, включается во мне вдруг эмпатия вместо этого злодейства-бармалейства.

Эта история очень похожа на то, то происходит в кино с нами, потому что в кино ведь мы действительно с помощью вот этого, не знаю, этого приключения, которое разворачивается перед нами, мы буквально легитимным образом, законным образом выбрасываем наружу какие-то черные сгустки в нашей душе.

Выгуливаем своего внутреннего злодея.

Выгуливаем внутреннего монстра, внутреннего злодея, буквально его выгуливаем, но для того, чтобы в конце фильма, это очень важно, мы перестаем ассоциировать себя со злодеем, нас авторы с помощью системы специальных средств открепляют от идентификации со злодеем.

Злодей начинает делать что-то не то, он начинает уже на героя нападать. До этого он еще на врагов нашего героя нападал, условно говоря, теперь он его любимую девушку начинает преследовать, и уже на героя свои эти пальцы-ножи поднимает, сейчас я условно говорю. И мы понимаем, что нет, чувак, ты что-то делаешь не то, и мы больше с ним себя не ассоциируем, нас таким образом, говоря научным языком, возвращают на социально одобряемую территорию.

Я в этом смысле очень не люблю эту знаменитую такую мантру чиновников или педагогов, что вот, вы показываете насилие в кино, злодеев-маньяков в кино, потом преступность повышается. По-моему, это такая ложная зависимость, потому что, конечно, работают зеркальные нейроны, и конечно же, мы можем копировать то, что происходит на экране, опять же, по мне видно, что когда на экране едят, я тоже ем, я тоже хочу есть, вот работает эта зеркально-нейронная система.

Но все-таки всё тоньше, интереснее и многограннее. Человек все-таки не мартышка, которая копирует, и вот если мы вспомним про эту работу — прикрепление к этому неодобряемому, выгуливание монстра и открепление от него — получается, что даже если в фильме убивал маньяк кого-то, предположим, что фильм разворачивается в кинотеатре, и маньяк убивает тяжеленной дверью из зала прямо. Вот бамц, бамц, бамц — и кровь, и мозги разлетаются, но если человек прошел этот путь прикрепления-открепления, подросток тот же самый, казалось бы, с неустойчивой психикой, как говорят психологи, вот если он прошел этот путь, и вы вместе с ним выходите из зала (он только что, минут пять назад, видел, как вот кровь, мозги и дверь), но у него не будет мысли о том, чтобы вежливо вам не придержать дверь, а вас этой сейчас дверью убивать.

Понимаете, все-таки люди гораздо более тонко устроенные существа, вот нежели просто копирующие кого-то. Поэтому я очень не люблю это, я считаю, что фильмы про насилие, про маньяков, про злодеев, про психопатию, это то, что называется «добрым кино», кино, которое помогает нам очищаться. Я лично очищаюсь на этих фильмах.

Такая внутренняя разрядка, да, вы имеете в виду?

Внутренняя, мощнейшая при этом, потому что всё, я прожил это, в этом мифическом вот таком облаке, которое разворачивается между экраном и мною, я это сгрузил — всё, я чист и свободен, понимаете. Как артист, он же тоже, артист, играющий злодея, он становится добрейшим человеком на свете, потому что он как бы выгружает это из себя, просто исторгает это из себя.

Это невероятно важная работа кино, вот такая психологическая, которую мы, может быть, забываем часто, и поэтому я приветствую фильмы про насилие. Вот даже сделали такой цикл в «КАРО. Арт» — «Секс и насилие в кино», как раз вот про это говорили, что это вся психопатия, она невероятно важна. Я понимаю, что это дико звучит, я понимаю прекрасно, но так оно и есть.

Нам нужны эти маньяки, нам нужны они, они есть мы, только они зашли слишком далеко. Нам показывают, как их в тюрьму сажают, как их казнят, может быть, в старых фильмах, нас-то уже нет. В кино же еще работает очень важная вещь, мы находимся в каком-то смысле в ситуации господа бога. Кино — это игра в бога, потому что мы защищены. Мы видим гораздо больше, чем все персонажи, как правило, вместе взятые, мы как бы сверху смотрим на эту ситуацию, и мы у неуязвимой позиции.

Даже если мы переживаем за персонажа, что сейчас вот он, не знаю, окажется в ловушке, его убьют и так далее, мы знаем какой-то частью нашего мозга, мы понимаем и держим эту информацию в себе, что с нами ничего не случится, понимаете. Это первые зрители побежали от поезда люмьеровского, но мы-то знаем, что поезд к нам не приедет, как бы страшно нам ни было.

Поэтому маньяки в кино были всегда. Можно вспомнить раннее кино, такие странные маньяки, злодеи, опять же Бармалеи с этими бородами странными. Уже были фильмы Жоржа Мельеса, это самое начало века, манифест немецкого импрессионизма, «Кабинет доктора Калигари», это вообще очень важный образ такого сумасшедшего профессора психиатрии, потому что перед нами доктор Калигари, который влияет на некоего сомнамбулу, заставляет его в этом сне убивать людей, а потом оказывается директором клиники психиатрической, то есть он сам по себе маньяк и директор клиники.

И этот доктор Калигари порождает такую целую галерею в немецком кино таких злодеев, которые, кстати, приведут потом, как ни парадоксально, к нацизму, это будет одна из нитей. Зигфрид Кракауэр свою книжку «Психологическая история немецкого кино» называет «От Калигари до Гитлера». Знаете, почему?

Нет.

Потому что все эти злодеи они с каждым новым фильмом все более и более обаятельные. Калигари отвратителен, но дальше, особенно доктор Мабузе у Фрица Ланга, он и ужасен, и отвратителен, своей ужасной стороной он повернется к нашим врагам, а положительной к нам. Таким образом немцы, например, проживали, пытались прожить травму краха после Первой мировой войны, готовились к реваншу фактически.

Причем у Калигари оказалась концепция вредная очень, этот злодей-монстр был очень не полезен для немцев, потому что сомнамбула воспринимался как метафора немецкого народа, Калигари оказался метафорой кайзера, который ввязал всех в войну, заставлял нас, как бы невинных и ничего не понимающих, убивать, а потом как бы исчез, и мы теперь расхлебываем. Это, конечно, неправильно, и к счастью, что после Второй мировой войны немцы пошли другим путем и не стали вот так оправдываться и обеляться в собственных глазах.

А про психологическое воздействие работы режиссера с вниманием зрителя, вот Хичкок, Тарковский, ну это мои любимые, я пошла по своим, как это работает? Они же тоже показывают какие-то очень сложные, очень глубинные процессы.

Они прямо противоположны, вот вы сейчас назвали двух прямо антиподов, Хичкок и Тарковский. Хичкок заставляет нас прямо вот «улететь» в фильм и прямо манипулирует нашим вниманием невероятным образом. Мой любимый пример — фильм «Психо». Как он делает так, чтобы мы себя с маньяком идентифицировали, с Норманом Бейтсом, с человеком, который переодевается в женское и убивает хорошеньких блондинок?

Как нормальный американский зритель 1960 года может себя с таким персонажем идентифицировать? Собственно, именно из-за этого картину Хичкока не брали на студии, он ее снимает на свои деньги собственные, все отказываются, это слишком радикально для 1960 года.

Гениально он это делает. Во-первых, он сначала дает нам историю-обманку. Мы видим девушку, которая крадет деньги, у нее проблемы с возлюбленным и финансовые, деньги решают все их проблемы. Она едет, она заблудилась, оказалась в «Мотеле Бейтса», передумала, уже решила вернуться. Там буквально вот эта сцена в душе, такая очистительная, она буквально очищается, счищает с себя вот это зло…

Грехи все.

Между прочим, Хичкок гений работы с бессознательным. Когда мы видим впервые героиню, мы видим ее в белом бюстгальтере, в белом белье и с белой сумочкой. Когда она стала плохой девочкой, когда она решила украсть деньги, нам дается сигнал, зритель, конечно, не считывает это, но сигнал бессознательному поступает — она уже в черном белье, у нее черная сумочка. Вот с этим, конечно, уже сейчас работают очень изобретательно, но Хичкок был одним из первых, кто это начал делать.

И мы видим, как эта страшная женщина, мы еще не знаем, кто она, убивает нашу прекрасную блондинку. А потом видим сына этой женщины, мы еще не знаем, что это одно и то же существо, сына этой женщины, который буквально, там очень важно, через физиологию, через тошноту, нас подключают к нему, его тошнит от того, что мамочка наделала, от этой крови, от этого телесного. Но он как бы мамочку покрывает, он хороший сын, мамочка не должна сесть в тюрьму, мамочка странная, но он ее спасает от преследования. И сложно здесь как бы не подключиться к нему эмпатически, не понять, почему он так делает.

Дальше есть великий совершенно момент, Хичкок его описывает, нужно избавиться от трупа, Норман выносит героиню, запаковывает ее тело, в машину, и машину нужно в болото впихнуть. Он сталкивает ее в болото, машина медленно-медленно тонет.

Погружается.

Погружается, и вдруг застревает, крыша видна. И в панике Норман, в панике мы. Вот есть некое действие, и мы физиологически хотим просто вот помочь, чтобы машина с нашей, только что мы были с ней, с нашей прекрасной блондинкой, которую играет звезда Джанет Ли, мы теперь уже помогаем, это на чисто таком уровне психофизиологическом решается, мы как бы подталкиваем машину, чтобы она погрузилась. Она застряла на считанные 3-5 секунд и потом проваливается.

Да, казалось бы, это же злодейство…

Абсолютно.

Почему я должна переживать, что он сейчас скрывает свое преступление? А я переживаю.

Норман вздыхает с облегчением, зритель вздыхает с облегчением, в эту секунду, как считает Хичкок, он все выстраивает для этого, мы окончательно переключились на оптику Нормана, мы теперь с ним. Мы этого не заметили, мы еще не знаем, что он маньяк, но мы уже с ним, понимаете. Это такая чистейшая манипуляция, мы как бы находимся в таком отключении рационального, мы вот отдаемся этому бессознательному потоку, и вот мы с ним там живем.

Тарковский работает прямо противоположным образом, он скорее нас постоянно… Там такая работа двойная: он нас погружает в бессознательное, это вот такое странное путешествие, и из него выдергивает другой рукой, одной рукой погружает — другой выдергивает.

Например, он очень часто любит переключать регистры повествования. Вот «Зеркало», возьмем фильм «Зеркало», пожалуй, один из самых психологических его фильмов.

Канонический.

Действительно главный его фильм, я считаю. Он же странным образом устроен, и зритель вообще в панике от того, что происходит на экране. Сначала мы видим цветное изображение, мальчик, подросток, включает телевизор. Фильм цветной, я это помню. И вдруг на довольно длинный кусок времени, отрезок времени, мы видим черно-белое изображение, где довольно подробно показывают советскую методику излечения от заикания.

И я думаю: что-то не то, почему-то Тарковский, наверное, ну я понимаю, деньги нужны, наверное, пошел на телевидении делать научно-популярный фильм про заикание и методики исцеления. Ну, хорошо, ладно. Появляются титры «Зеркала».

У меня есть мальчик, цветной, телевизор, есть черно-белое изображение заикания, и вдруг появляется героиня Тереховой, сидящая на заборе, курит, ждет кого-то, доктор приходит, как приятно упасть, интересная женщина, такая мелодрама про женщину, кого-то ждущую и сидящую на заборе. Я перестраиваюсь уже с модели научно-популярного фильма, я вынужден суммировать это все в голове. Потом вдруг пошла хроника войны, заунывный голос Арсения Тарковского, отца режиссера, читает стихи.

И вот всю эту систему я должен держать в голове, то есть я как бы «улетаю», допустим в стихотворение Тарковского, и в эту хронику знаменитую перехода через озеро Сиваш, военную хронику. А потом мне вдруг он — раз, носом тычет уже в другой уровень повествования. То есть как бы я засыпаю, в этом таком сне бессознательном нахожусь, как зритель, «улетаю» в фильм, потом постоянно мне прямо щелчком дают по носу.

Или, например, как начинается «Жертвоприношение», показательный тоже пример, когда несколько первых минут, минут пятнадцать, вообще не показывают, нет никакой монтажной склейки, просто вот одним планом все это снимается, и только на двадцать второй минуте появляется первый крупный план. И нам очень долго показывают на дальнем плане главного героя, его антагониста, их разговоры.

Я уже кричу Андрею Арсеньевичу, к концу десятой минуты: Андрей Арсеньевич, я не прошу тебя дать мне крупный план, не прошу, не наглею, не борзею, я даже средний не прошу тебя, ну хотя бы общий дай мне, с дальнего можно хотя бы на общий чуть-чуть, я просто ору ему мысленно. А он мне говорит — нет. Нет, Коршунов, я тебе не буду приближаться, ты ко мне приближайся, это внутренняя работа, просмотр моих фильмов это большая внутренняя работа.

Хичкок приносит вам эту энергию, эту эмоцию, эту мыслеформу на блюдечке с голубой каемочкой, только восприми ее. А у Тарковского нет.

Заставляет тебя долго-долго и медленно идти…

А потом еще блокировку ставит, а потом еще блокировку, это постоянно такая вот сложная игра со зрителем, поэтому это вот прямо… То есть и то, и другое манипуляция, только одна на чистом бессознательном уровне, а у Тарковского идет такое переключение бессознательного и сознательного уровней.

Сейчас про переключение, прямо резко переключусь, потому что интересно успеть об этом поговорить. Главные вот эти злодеи, я тут сидела, вспоминала — Доктор Лектер, Джокер с некоторых пор, когда Хоакин Феникс его сыграл…

Конечно. Да и до этого Джокер был…

Непростой, но здесь он как бы выстрелил в реальный мир. Там он был таким персонажем комиксов…

Сказочным таким, да. Согласен.

Здесь он стал живым, прямо получил тело, и все начали как бы с ним себя или не себя, не важно, отрицать или принимать.

Конечно.

Доктор Крюгер, Фредди, герой моих кошмарных детских снов, боже мой.

Фредди Крюгер мой любимый.

Джек Триера, который дом построил, туда же в копилку упал.

О, да.

Еще какие-то злодеи? Я прямо сейчас пытаюсь так набросать быстро. Уже ничего не помню, помогайте. Кто они и почему они с нами?

Слушайте, их много. В фильмах этих, например, не знаю, франшизных, это и Дейви Джонс из «Пиратов Карибского моря», и Танос из «Мстителей»… Их много на самом деле, и они в общем-то довольно похожи друг на друга.

Дарт Вейдер! Боже мой, конечно, он!

Дарт Вейдер, самого главного-то забыли, из «Звездных войн».

Волан-де-Морт, Око Саурона, это вот из таких прямо классиков, которые…

Конечно, да.

У Ока даже нет как бы телесной оболочки, но тем не менее, эта злодейская сущность накрывает все Средиземье.

Это завораживает. Злодейство завораживает, потому что, понимаете, я скажу циничную вещь и крамольную, где это злодейство в реальной жизни, где это вот зло на ножках ходячее в реальной жизни? Вот когда мне говорят, что кино и вообще драматургия это борьба со злом, я удивляюсь. В сказке — да, конечно, ну а вот в жизни?

Вот «Гроза» Островского, «Гамлет» Шекспира, где там добро на ножках? Что, Гамлет прямо добро такое, убивающий людей? Полония убил невинного, например, не очень приятного ему Полония, но невинного же, потом Лаэрта убил, и так далее. И вообще привел к тому, что Дании как целостности больше не существует, ее норвеги завоевали прямо на наших глазах. Даже не завоевали, просто вошли, а трон пустой, молодец, Гамлет, спасибо тебе большое. Он добро на ножках, что ли? Клавдий зло на ножках? Да он такое прямо мелкое зло, какое же это зло?

Понимаете, в мире, мне кажется, мы живем в мире градиента серого, это вот белое и черное, скорее, конструкты нашей психики. А в кино мы можем их пощупать, мы можем их увидеть вот в таком как бы концентрированном виде, понимаете. Поэтому, конечно, злодейство завораживает, тем более что я, как мы уже выяснили, отдаюсь этому злодейству, выгуливая внутреннего монстра. Поэтому злодеи никогда не исчезнут, такие вот яркие.

Джокер, конечно, потрясающий случай, когда этот злодей перестал быть абсолютным. Ведь мы, собственно говоря, понимаем, что с ним случилось, нас к нему эмпатически располагают.

Мы ему сопереживать начинаем.

Да. Это не значит, что мы его прощаем и принимаем его действия, но мы относимся к нему не как к схеме — зло на ножках, а как к человеку. Вы правы, он очеловечен здесь, он заземлен. Он психологизирован, потому что он живой человек, которого мучили, терзали, измывались над ним. Ну невозможно смотреть, как вот моя подруга, Татьяна Салахиева-Талал

, психолог, говорит, что эта пружина сжималась до какого-то предельного совершенно состояния, потом она разжалась.

Пробка из шампанского вылетела, выстрелила.

Абсолютно.

Невозможно было просто ему уже так.

Конечно, да, это было невыносимо. Еще раз, я не оправдываю, я не считаю, что убивать людей в метро или там где бы то ни было еще, как он там делает, — это недопустимо, мамочку душить подушкой — это недопустимо, я не оправдываю его и не принимаю его поведение. Но я понимаю, что творится у него в душе, это важно. Симпатия или эмпатия, мы же их различаем. Я не симпатизирую Джокеру, но я эмпатически готов понять, как он устроен изнутри.

И конечно, это же тоже важная тенденция, что злодей сегодня становится таким особым фигурантом в фильме, мы даже говорим, что сегодня герой замещается антигероем, вот этим злодеем, вокруг которого строится история. Декстера вспомните, тот же Джокер, классический вариант, вот когда нас уже интересует не герой, не героическое, а антигероическое.

Потому что, во-первых, есть некая усталость культуры от этих героев, они в общем довольно как бы схематичны, а когда мы говорим про антигероя и ставим его не как антагониста, а как протагониста, как бы вот главного нашего персонажа, мы опять же получаем возможность поковыряться в нем, поразмышлять о том, какой он, опять же не так схематично к нему подойти, по полочкам разложить, там что у него происходит.

Это как бы очень хорошо для культуры, для человека, это значит включение эмпатическое, мы смотрим на того, кого привыкли считать врагом, и мы смотрим на него не только со своей колокольни, но мы начинаем забираться на его колокольню и с его колокольни тоже смотреть.

Вообще психология зла, возможность в ней поковыряться легально, как вот вы говорите, это очень важная вещь для того, чтобы что-то в себе проработать, не выпустить наружу, а именно в себе как бы изжить.

Конечно.

Прожить, переварить, и как-то устаканить свои какие-то, вот эту внутренние агрессии, проявления злобы, зависти, ненависти…

По поводу агрессии, очевидно, что мы живем в мире, где много агрессии. На меня начальник накричал, например, мне нужно что-то с этим сделать, и кино, фильмы такого рода, дают возможность легитимно эту агрессию как бы действительно куда-то деть, понимаете, как-то с ней поработать, переработать ее в некое эстетическое переживание.

Это очень важно, потому что сейчас мы все в ситуации поиска этих легитимных способов законных, нормативных проживания этой агрессии. Не знаю, можно сделать уборку квартиры, можно пойти в спортзал, можно пойти на пробежку. Не обязательно, не знаю, душить шефа подушкой, упаси господь, но есть легитимные способы как-то с этим поработать. У японцев, помните, были эти знаменитые и до сих пор, вот эти фигуры начальников, которые можно там дербанить…

Которые они били, да.

Меня это поразило, когда я впервые об этом узнал, как же так, это нехорошо. Потом я понял, что уж лучше пусть они эту фигуру дербанят, чем живого начальника.

Или ребенка, пришел домой и отругал за то, что тебя отругали на работе. Перекладывание на кого-то своей эмоциональной…

Да-да, эта цепочка, она же бесконечна.

Пищевая цепочка — съели меня, я съем его, он съест того-то и пошло.

Ну пусть не съем, а поем, покусаю.

Покусаю, да. Попинаю.

Попинаю, да. А кино ее как бы помогает ее, эту самую цепочку, прервать. Самое, мне кажется, еще тоже плохое, что может быть, это аутоагрессия, агрессия, направленная на себя. Вот в том же «Джокере», вспомните, когда эти мальчишки темнокожие у него отнимают и ломают этот плакат, что он делает, он начинает пинать, агрессивно пинать мусорные ящики, как будто им больно. Им не больно, ему больно, самому Джокеру, но это вот та агрессия, которую он не может никуда ее направить вовне, кроме как на мусорные баки, а по сути, на самого себя. Это же саморазрушительное поведение, аутоагрессивное, это тоже плохой путь, и кино помогает еще и с этим бороться.

Еще мне нравится, как кино показывает переход от добра ко злу, вот с тем же Дартом Вейдером, то есть ты вместе с ним…

И наоборот.

И наоборот, когда ты из антигероя превращаешься в положительного персонажа, ты вместе проживаешь или проходишь с героем этот процесс, и в конце концов как бы оказываешься на одной из сторон. Или где-то посередине, что тоже, в принципе, логично, потому что мы все состоим из белого, из черного, как вы правильно сказали, серое посередине.

Дарт Вейдер очень хороший пример, потому что он же такое воплощение зла, он тоже же безликий, с этой маской, дыхание такое…

Да, у него же нет лица, он скрыт, спрятан, он дышит…

И вдруг мы понимаем, что он отец нашего протагониста, нашего главного героя, что он буквально, по Юнгу, Тень нашего Люка Скайуокера, как бы отражение его темной энергии, а дальше мы понимаем, что он не такой уж и схематичный, он способен на самопожертвование.

Там же очень здорово, это же отцеборческий миф, это же очень важный для культуры и для психологии тоже очень важный, вот борьба с этим вот отцом, с отцовской фигурой, и про это Эдипов комплекс фрейдовский, эта концепция. Вот этот миф, он переворачивается, и отец из этого зла на ножках превращается в очень объемную фигуру.

А потом, это я считаю прямо очень важный, прямо великий момент в истории кино, когда Лукас берет и переворачивает во второй трилогии всю ситуацию с ног на голову, теперь мы оказались в стане врага, теперь мы смотрим, у нас теперь герой — Дарт Вейдер, Энакин Скайуокер, и мы теперь уже не про Люка, а про Энакина, а как он стал таким Дартом Вейдером, а что с ним приключилось такое. И мы вдруг влезаем в его шкуру и смотрим на мир с его колокольни.

Вот очень важно вот это тоже, мне кажется, для кино важно переключение разных точек зрения, этих оптик, что мы можем влезть в шкуру и того, и другого, и пятого, и десятого, это важно. Я не люблю, то есть мне очень нравится это красивое выражение, такая легенда есть про Лилю Брик, она как бы мне нравится концепция, но не нравится образ. Когда кто-то ее в пылу спора уличает: Лилечка, дорогая, вы как обычно, на все смотрите со свой колокольни. Она говорит: да, а что, я должна спускаться долго со своей колокольни, тащиться до следующей, карабкаться на нее и смотреть?

Красивый образ, но ведь я с ней не согласен, нужно тащиться. Собственно говоря, вся наша жизнь показывает нам, и искусство дает нам возможность это сделать — да, тащиться, да, карабкаться, да, смотреть, в этом и есть как бы суть эмпатии, суть эмоционального интеллекта, что даже со злодеем можно как-то по-разному, и злодей часто тоже оказывается человеком. И не то чтобы опять же его злодейство меркнет, но оно получает некую причину, у всех есть свои резоны, почему-то он это делает.

Значит, возможно, в этом злодее тоже есть много боли, много какой-то беды, много неутоленного чего-то, там жажды мести, чего-то еще. Понимаете, как вот в этом Джокере есть маленький несчастный Артур Флек, там же здорово в «Джокере» сделано, как буквально Джокер, фигура Джокера, прорывается сквозь оболочку Артура Флека и вытесняет его. Опять же, вот говоря языком Юнга, это слияние с Тенью, вот эта вот Тень, она как бы победила, она как бы съела его.

Я бы отдельно еще поговорила, знаете, про абсолютное зло, когда мы смотрим вот на Джека триеровского, потому что в нем отсутствует главное качество человека — это эмпатия. И это абсолютное зло, которое воспринимает любого человека как объект для исследования, но не как человека, который чувствует боль, страх и так далее.

Это верно.

Вот эти абсолютные злодеи с точки зрения отсутствия в них человечности.

Эмпатия опять же, вот элементарного, это уже психопаты, люди, которые не в состоянии боль другого.

Да, отдельный разговор о психопатах нам еще предстоит. Спасибо большое. Огромное количество вопросов вы подняли, и мне кажется, что надо продолжать дальше, потому что это безумно интересно, а времени у нас, к сожалению, мало.

С большим удовольствием.

С нами был Всеволод Коршунов, киновед, соведущий подкаста «Крупным планом». Я Александра Яковлева. Это была «Психология на Дожде». Всем пока.