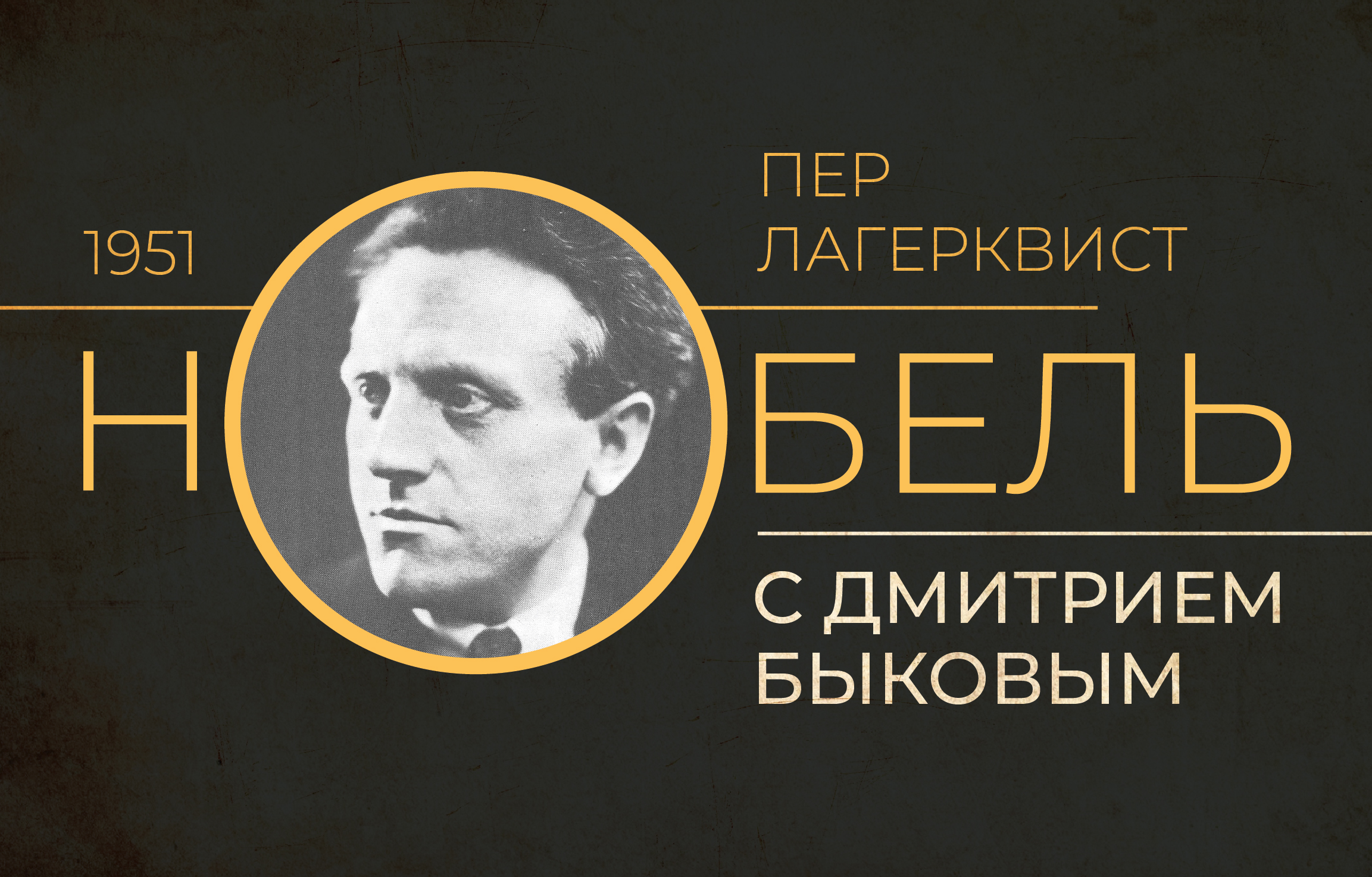

В новом выпуске программы «Нобель» Дмитрий Быков и Александра Яковлева говорят о шведском писателе Пере Лагерквисте, нобелевском лауреате по литературе 1951 года. Лагерквист получил премию с формулировкой «За художественную силу и абсолютную независимость суждений писателя, который искал ответы на вечные вопросы, стоящие перед человечеством». Лагерквисту принадлежит известная фраза: «Я не вмешиваюсь в свое творчество». В эфире «Нобеля» рассказываем, какие произведения нужно обязательно прочитать у Лагерквиста, о чем метафоры в его прозе и как найти в ней ответы на вопросы о современной России.

Здравствуйте, дорогие зрители Дождя! С вами программа «Нобель», ее бессменный автор и ведущий Дмитрий Львович Быков.

И бессменный редактор Александра Яковлева.

Ура!

И говорим мы сегодня о Пере Лагерквисте, далеко не самом известном из нобелиатов. Надо сказать, что шведы к своим все-таки относятся чуть более снисходительно. Конечно, значение Лагерквиста для Швеции, для шведов, наверно, несколько больше, чем для остального мира. Он для них один из главных, если не главный прозаик XX века, во всяком случае, его притчи, интеллектуальные и религиозные, там оцениваются чрезвычайно высоко, хотя надо сказать, что постороннего читателя в сочинениях Лагерквиста оттолкнет и некоторая прямолинейность, и некоторая патетика, и, возможно, навязчивость аналогий.

Он действительно отличается таким дидактическим тоном, что, в принципе, Нобель не очень любит. Но своих, скандинавов, шведы традиционно все-таки стараются как-то уж наградить. Пожалуй, единственное исключение, когда автор прочно шел на победу и не получил Нобеля, ― это Астрид Линдгрен, но все-таки, возможно, она казалась им не слишком серьезной, хотя она прожила почти сто лет и уж каждый год был еще одним шансом наградить именно ее.

Моя личная боль. Я была уверена, что у нее есть Нобелевская премия. Когда я поняла, что нет…

К сожалению, Нобелевская премия не присуждается посмертно. У нее была премия Андерсена, которая ей была вообще-то не очень нужна.

Что касается Лагерквиста, то по размышлении зрелом приходится признать, что все-таки его Нобель вполне заслужен. Он был первоклассным поэтом, очень сильным прозаиком и, по мнению многих (я его пьес не знаю), выдающимся драматургом. Сам я про Лагерквиста узнал в значительной степени случайно. Я служил в армии, это был студенческий призыв, нас много было студентов, и екатеринбургский художник, служивший со мной, Сережа Васильев, замкнутый и мрачный тип, очень талантливый, мне сказал, что для него самым большим откровением в литературе был роман Лагерквиста «Палач».

Я понятия не имел, кто такой Лагерквист, и уже приехав в Москву после дембеля, решил прочесть три его текста, на которые, собственно, Васильев ссылался: на «Палача», на «Карлика» и на «Варавву». И я до сих пор считаю, что это лучшее, что он написал. Сейчас у нас в России издали несколько книг его раннего, «Улыбку Вселенной», все вот эти ранние повести, но это совсем никуда. Надо сказать, что ранние притчи Лагерквиста и вообще все, что он писал до сороковых годов, мне показалось ужасно и претенциозным, и патетичным, и каким-то неубедительным.

Он, понимаете, такой продолжатель скандинавской символистской традиции. Надо сказать, что где крепче традиция, там яростнее модернизм, потому что он ей сопротивляется, как было в России, как было в Японии, например, и в Скандинавии, в таком достаточно закосневшем обществе, где появились такие персонажи, как Ибсен, Стриндберг, которые радикально переосмыслили многие ценности. Вообще депрессивная такая, во многих отношениях нордическая, очень северная скандинавская литература была одной из главных сенсаций мирового литературного процесса конца XIX столетия. Ибсен действительно придумал для нас для всех новую драматургию, Стриндберг действительно придумал совершенно новую прозу и драматургию в том числе, Сельма Лагерлеф совершенно по-новому пересказала христианские притчи. Я уж не говорю про Гамсуна, который был самым модным писателем по обе стороны океана в начале XX века, и не только благодаря «Голоду», но прежде всего благодаря «Пану», «Виктории», потом «Плодам земным», он тоже, кстати, нобелиат.

Естественно, что скандинавы эту свою традицию очень берегут и ценят ее высоко, и, конечно, любимым писателем Лагерквиста в молодости был Стриндберг, а любимым чтением в детстве ― Библия, потому что в доме других книг почитай что и не было. Поэтому символизм, наклонность к сильным патетическим монологам и, разумеется, к таким предельным, довольно абстрактным коллизиям у него осталась на всю жизнь. Он писал такие мифологемы, такие притчи, из которых «Палач», наверно, самая короткая и самая понятная. Понятная в каком смысле? Это вещь о фашизме, он там совершенно этого не прячет, даже там когда герои в пивной кричат: «Хайль!», тут очень трудно, собственно, понять это неправильно.

Но «Палач» ― вот в чем любопытность, вот в чем особенность. У нас есть два таких почти двойника, дай бог им долгой жизни, два молодежных драматурга шестидесятых, которые на волне разочарования в шестидесятых написали очень похожие книги: это Павел Когоут в Чехии и Эдвард Радзинский в России.

После шестидесятых годов, когда они были ведущими молодежными драматургами, после краха оттепели в России и «пражской весны» в Чехии Когоут написал «Палачку», правда, напечатать ее он смог только в эмиграции в Австрии, а Радзинский, который, слава богу, не эмигрировал, написал «Записки палача». И вот тут «Палач», соответственно, Лагерквиста втягивается, вставляется, встраивается в этот же антиутопический ряд. С чем это связано?

Человеку в очередной раз повесили, значит, перед носом морковку, приманку в виде утопического общества, оба раза, все три раза в данном случае эта утопия рухнула, и на смену ей пришло очередное палачество. И вот возникла идея карающего бога, бога-палача, главное занятие которого ― пытать и уничтожать человека.

В романе Когоута «Палачка», на мой взгляд, очень сильном, показывается, что главным стремлением человека всегда будет стремление к насилию, к пытке, стремление с обеих сторон, стремление садомазохистское, в основе своей эротическое. У Радзинского тоже показано, что вся Французская революция была затеяна ради публичных казней, а не ради установления справедливого общества. Человек всегда будет больше интересоваться публичными казнями, чем любым созиданием.

В этом смысле роман Лагерквиста, маленький роман, такой роман-притча и сложнее, и глубже, потому что там показаны два общества через одну харчевню. В одном трактире, в одном случае он средневековый, а в другом неонацистский пивняк, сидят горожане, они сначала рассказывают байки средневековые рыночные, а потом начинают рассказывать байки фашистских времен, говоря о том, что они новое современное общество сверхлюдей, а слушает это палач, который сидит отдельно за своим столом, весь в красном, и все на него поглядывают с почтением.

При этом сначала там в средневековом обществе рассказывают байки про то, как ребенок прикоснулся к мечу, меч от этого вздохнул, и пошел слух, что ему суждено погибнуть от меча палаческого, и снять это заклятие может только палач. К палачу, презираемому всеми, и все его боятся при этом, мать ведет мальчика, тот дает мальчику напиться воды из ладоней и говорит: «Вот теперь ничто тебя не тронет». Заклятие снимается, при этом любить палача больше никто не начинает.

А современные люди, люди XX века избивают негров-музыкантов, которые лабают свой негритянский джаз, как сегодня бы сказали, афроамериканский. То есть каждый век пересказывает свои предрассудки, а палач сидит в углу и за всем этим наблюдает. Повесть (или роман, как хотите) заканчивается масштабным монологом палача, где он рассказывает о том, что он ненавидит свой топор, страшно утомился от своего ремесла, что он распинал еще Христа, но бог не дает ему отдыха и ему приходится делать это, и не будет ему отдыха до тех пор, пока он не казнит последнего человека. И женщина, которая на него с обожанием смотрит из угла, говорит: «Вот тогда я тебя приму, и ты успокоишься на моей груди».

Возникает довольно глубокая мысль о том, что человечество в принципе обречено, что проект человека, о котором писали многие в XX веке…

Провалился.

Провалился, да. Поэтому единственный порядочный человек в мире ― это палач, который казнит по профессии, опять, как и в случае Камю, профессия оказывается важнее пристрастия. Палач ― единственный честный человек в мире предрассудков, тщеславия, подлости, именно поэтому его все и ненавидят, да. И хотя он убил Христа, но ведь он выполнял чужую волю, а богу нет до нас больше дела, палач говорит, что бог нас вообще не видит, а единственный приличный человек здесь ― это он, и в результате, когда он казнит последнего человека, он исполнит свое предназначение.

Вот об этом крайне пессимистический и крайне трагический взгляд Лагерквиста на человечество, но воля ваша. Когда читаешь это описание харчевни в XVI ли веке, в XX ли, приходишь к выводу о том, что этим людишкам, в общем, никто другой, кроме палача, не нужен. Бога они не поймут, а палач, по крайней мере, искупает в каком-то смысле тоже грехи человечества, несет их на себе. Он такой анти-Христос. Он говорит: «Христос, который умер даже раньше, чем я пронзил его копьем, мог ли он спасти мир? Какой из него спаситель мира?».

Выходит, что спаситель мира ― это палач, единственный профессиональный злодей, который казнит не по злобе, который не испытывает тщеславия, страха и других мелких чувств. Единственный способ быть сверхчеловеком ― это быть палачом, об этом Лагерквист говорит совершенно убедительно, притом что, конечно, чтение этой книги ― довольно тяжелый и неприятный опыт, и сама она, в общем, что там говорить, малоприятная.

Следующая ― еще менее приятная книга, которая принесла ему главную славу, роман 1944 года «Карлик». Тоже военная книга. Карлик ― это совершенно конкретная персонификация зла в человеке. У каждого герцога должен быть свой карлик, у каждого человека должен быть свой карлик, воплощающий зло. Он говорит, там же все метафоры у Лагерквиста довольно прозрачные, довольно однозначные, карлик ― это действительно такое воплощение зла. Он говорит: «Я не считаю себя уродом, для карлика очень хорошего роста, лицо у меня, правда, все в морщинах, но это потому, что я принадлежу к очень древней расе, мы были прежде того, как появились люди».

Он имеет в виду этот первородный грех, первоначальное зло. Карлик ― это то зло, которое пестуют в себе и герцог, и герцогиня, изменяющая ему. Он всегда присутствующая в мире, всегда в каждом присутствующая мелочность, тщеславие, измена. Карлик живет в каждом, и он непобедим, неистребим. Более того, они и пришли раньше, и уйдут позже, и когда в финале карлика помещают в клетку, он говорит: «Я здесь ненадолго, я опять понадоблюсь герцогу».

Да, они все уверены, что они понадобятся, и действительно, когда… Понимаете, почему Лагерквиста хорошо читать сейчас? Когда смотришь на нынешнее человечество, в котором карлики, личные карлики каждого так или иначе правят бал, начинаешь понимаешь, что Лагерквист-то был прав, что без карлика не обойдешься. Не только потому что карлик помогает герцогине изменять и обтяпывать свои делишки, не только потому что карлик участвует в пародийных издевательских мистериях герцога, а потому что человеку всегда нужно унижать кого-то и оттаптываться на ком-то, и карлик для этого идеально годится. Он как бы такой концентрат мирового зла.

Но надо сказать, что и написана эта вещь повеселее, в ней слышится такое сардоническое измывательство. Это очень неплохой роман, кстати говоря, в нем тоже содержится описание чумы, как и у Камю, но чумы средневековой. Много предательств, много мерзостей, но, кстати говоря, описывая мир Средневековья, Лагерквист не щадит читателя, не жалеет мрачных красок. Очень зловонный мир, но, по большому счету, человечество ведь вернулось туда же. Вместо того чтобы пойти за Христом, оно радостно прыгнуло в собственную мерзость.

И вот роман «Варавва», который стал третьим из знаменитых романов Лагерквиста, есть у него и другие замечательные сочинения, но «Варавва», пожалуй, одно из самых известных поздних его созданий, говорит о том же. Там Варавва ― это мельком упомянутый в Библии разбойник, которого отпустили за Христа, Варавван. И Лагерквист отслеживает его судьбу. Есть несколько замечательных повестей о Варавве, есть замечательный сценарий «Врата Иерусалима» Константина Лопушанского, есть повесть Лагерквиста.

Варавва пытается перестать быть разбойником, пытается пойти с людьми, но его не пускают, у него это не получается. И то, что карьера Христа, так говорил Александр Мень, «говоря в современных терминах, земная карьера Христа закончилась крахом», получается, что попытка земного человека Вараввы повторить путь Христа оказывается несостоятельной. Это дано богу, человеку это не дано.

Вот в этом-то весь и ужас, что человек в XX веке плюхнулся в собственное ничтожество. При этом последняя, скажем, повесть Лагерквиста «Мариамна», написанная уже глубоким стариком, ― это довольно светлое произведение, как последний фильм Бергмана, например, «Фанни и Александр», тоже все-таки довольно светлое произведение, как к нему ни относись. И вот эта повесть о любви, которой заканчивается его творческий путь, могла бы, конечно, внушить некий оптимизм, но если сам Лагерквист с чем-то в старости и примирился, то Лагерквист времен своих высших взлетов к человеку относился крайне скептически.

В чем сила Лагерквиста? Вот эта поэтическая, притчевая, почти поэтическая проза, особенно, конечно, финальный монолог палача или некоторые куски из исповеди карлика, ― это высокая попытка отстоять тот самый нобелевский идеализм, попытка серьезного отношения к литературе, к слову, к патетике. И вот эта мизантропия в сочетании с патетикой и создает определенный трагический фон текстов Лагерквиста. Когда мы понимаем, что хотя ничего все равно не получится, нельзя оставлять старания.

Как поэт он был, мне кажется, многие его стихи переведены, он был, мне кажется, все-таки слишком умозрителен. А вот как художник, особенно там, где он насмехается, там он, конечно… Особенно описание этого фашистского кабачка XX века. Здесь настоящая ненависть, настоящий кипящий жар.

К слову сказать, очарователен сам его облик, облик такого печального шведского пастора. На всех фотографиях он таким и запечатлен. И хотя его много критикуют за несколько лобовой характер его метафор, ничего, должен быть человек, который напоминает о добре и зле, даже если, напоминая об этом, он говорит, что род человеческий заслуживает истребления.

Вопрос. Его наградили Нобелевской премией с формулировкой «За художественную силу и абсолютную независимость суждений писателя, который искал ответы на вечные вопросы, стоящие перед человечеством». Он их нашел?

Нет, конечно. Эта формулировка-то очень, понимаете, расплывчатая, традиционная

Она какая-то ни о чем, искал ответы. А на какие вопросы он нашел ответы, на ваш взгляд?

Какой он нашел вопрос? Он нашел вопрос о том, что человек в принципе грешник, великий грешник и что нет у него шансов. Вам нужен палач, говорит он, вам нужен карлик, ваш внутренний карлик. Ведь карлик еще понадобится герцогу. То, что человек явно не соответствует своему предназначению, ― к этому выводу пришли все великие мастера XX века: и Леонов, который говорил, что в человеке нарушен баланс огня и глины, и Голдинг, и еще раньше Стриндберг. Очень многие пришли к выводу о том, что человек ― это затея неудачная. Но все равно это повод, по крайней мере, серьезно к себе относиться.

Почему его шведы наградили, понятно: потому что все-таки Шведская академия должна скандинавскую литературу как-то поддерживать в тонусе. Но из всех награжденных скандинавов XX века Лагерквист самый скептичный и самый самостоятельный, да, ничего не поделаешь, самостоятельный. Именно поэтому он так поздно выписался в большого писателя. Он начиная с пятидесяти лет писал хорошо, все, что он создавал до этого, носило печать либо тугодумия, либо умозрения, либо графомании откровенной, а вот поздний Лагерквист ― это такая нормальная… Знаете, как хорошо выбродившее спиртное.

В России его не очень хорошо знают. А кому и зачем в России сейчас читать Лагерквиста?

Студентам. Мне кажется, что для молодого человека, разочарованного, это хорошее подспорье, потому что оно учит его не ждать от человеческой природы слишком многого, относиться к ней с умеренным, глубоким и, я бы сказал, милосердным скепсисом. Вот это чтение для людей от 16 до 30.

А вам эти его образы близки? Палач, карлик, Варавва.

Понимаете как? Варавва близок, да, потому что он хотя и разбойник, но он действительно ощутил какую-то роковую связь с Христом и попытался, по крайней мере, встать на его путь. Вот это очень интересно. У нас есть две легенды о распятии, которые множество раз были по-разному интерпретированы: такая американская оптимистическая легенда о Бен-Гуре и пессимистическая европейская легенда о Варавве. Легенда о Бен-Гуре о том, что человек в принципе может вступить на путь Христа, и по нему следовать, и омыться от проказы, и освободиться. А другая легенда, легенда о Варавве говорит о том, как ты не можешь стать Христом, как бы ни старался.

Мне они обе близки, но, во всяком случае, книга Лагерквиста ― это сильное подспорье для человека, понявшего, что совершенства ему не достичь.

А «Палач» и «Карлик»?

«Палач» и «Карлик» ― полезное чтение для людей, которые спрашивают себя: господи, да неужели вся эта сегодняшняя российская система навсегда? А Лагерквист отвечает: он не внешнее зло. Он, о котором мы все сейчас подумали…

Тот-Чье-Имя-Нельзя-Называть?

Он ваш внутренний карлик, он был до вас и будет после вас. Да, это персонификация зла, но это наше внутреннее зло. Именно поэтому столь многие его любят.

Восхитительно.

Восхитительно, а мы услышимся через неделю. Пока.

Спасибо большое, это была программа «Нобель» на Дожде, Дмитрий Львович Быков, Александра Яковлева и пространство Only People, которое нас здесь любезно принимало. Всем пока!

Не бойся быть свободным. Оформи донейт.