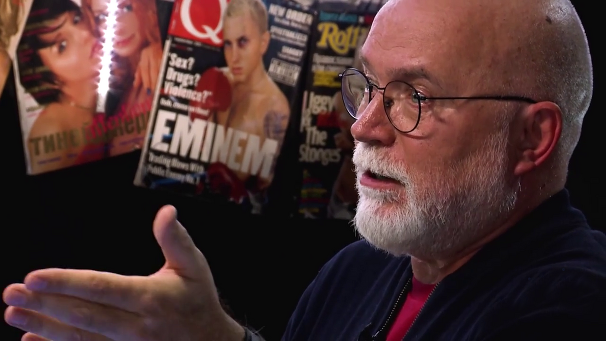

В программе «Как все начиналось» вместе с Михаилом Козыревым вспоминал эпоху девяностых, службу в армии, расстрел Белого дома, ГКЧП и атмосферу тех времен актер, режиссер и телеведущий Михаил Ефремов.

Как же представить девяностые без тебя?

Я прочитал несколько замечательных страниц твоих воспоминаний про армию.

Армия ― это не девяностые, это 1982–1984.

Моя армия ― конец восьмидесятых, твоя ― начало. Но я думаю, что опыт у нас достаточно сходный.

Нет, не сходный. Наш призыв отличается от других тем, что, когда я ушел в армию, сразу один за другим стали умирать генеральные секретари ЦК КПСС.

Ты думаешь, есть какая-то связь?

Абсолютно точно, потому что первый генеральный секретарь ЦК КПСС, который умер, умер на мой день рождения, 10 ноября, День советской милиции.

Я помню, я в школе был, нас собрали на траурную линейку.

Я тоже хорошо помню. Я получил вот такую кипу поздравительных телеграмм.

А дальше этот процесс происходил все стремительнее. Если Леонид Ильич ушел из жизни после десятка лет правления, даже больше, то потом как-то они вжик, вжик, вжик…

Они быстро пошли, а потом пришел Михаил Сергеевич и привел все в равновесие.

Михаил Сергеевич пришел, когда ты уже вернулся из армии.

Да.

Это Вышний Волочек?

Да.

Чем красен город Вышний Волочек? Я ни разу там не был.

Я там служил, была большая авиационная учебка, огромная, оттуда потом посылали людей в войска на весь Советский Союз. И там ― я не знаю, как сейчас, но говорят, что вернули его церкви ― стоял огромный собор. В этом соборе хранили что-то радиационное, значки были. И в этом же соборе в тридцатых годах снимался фильм «Праздник святого Йоргена», где играли Ильинский и Кторов. И я там потом служил. Что там сейчас, не знаю. Говорят, все это вернули церкви, нет там такой большой серьезной части, как тогда.

Это называлось Красный городок, военный городок. Приезжаешь в Вышний Волочек, говоришь: «В Красный городок», и тебя сразу довозят. Меня привезли на велосипеде, на багажнике.

Тебя привезли на велосипеде в армию.

Да.

Скажи, а как тебя туда угораздило попасть? У тебя наверняка была возможность откосить. Тогда же все косили, можно было себе что-то придумать.

Конечно. У меня было два варианта: тюрьма или армия. Был выбран второй.

Господи, спасибо большое, что подсказал Михаилу Олеговичу в тот момент правильное решение!

Моя мотивация была каким-то абсурдным геройством. Меня забрали после второго курса мединститута. Жена моего друга, Петьки Вахомского, была на девятом месяце беременности. Она пришла в военкомат и сказала: «Дайте отсрочку, чтобы он хоть ребенка увидел». Прапорщик ей сказал: «Он свое дело сделал, через два года посмотрит». Она так рыдала днями и ночами у меня на плече, что я посчитал западлом не ходить. Пошел и в первую же ночь…

Нет, это не в первую ночь, со всеми это происходит утром. В шесть утра, когда «Рота, подъем!». И ты понимаешь, что это на два года.

Мама моя, слава богу, сохранила мои письма первых двух недель: «Заберите меня отсюда! Я буду вести себя хорошо! Сделайте что-нибудь, я в аду!». Но человек ко всему привыкает. Я должен сказать, что вспоминаю чаще всего какие-нибудь «самоходы», гауптвахту.

У меня всего семь дней.

У меня было сорок пять.

Ты стал корефаном, завсегдатаем гауптвахты!

У меня очень важная история. У нас в Вышнем Волочке начальником гауптвахты был старший прапорщик Козлов. У старшего прапорщика Козлова была дочка, которая хотела поступить в театральный институт. Мы встречались пару-тройку раз. Я сразу понял, что она никуда не поступил, но что-то рекомендовал: погромче, повнятнее.

Она поехала. Слава богу, оказалась не дура, не поступила в театральный институт, но поступила в институт культуры на режиссера-постановщика массовых мероприятий. Она приехала домой и сказала: «Вот, папа, я поступила в институт культуры». Папа зауважал меня после этого. Представляешь, поступила бы она в школу-студию или училище? Что это за школа, училище? А тут институт культуры! Все без слов понятно.

После этого на «губу» было попадать счастьем, потому что тебе через час приносили матрасы, портвейн, пирожки домашние.

То есть ты блатной был.

Да. Но это уже когда я «черпаком» был, уже второй год службы.

А альбом у тебя сохранился?

Нет.

Почему?

Не было альбома, не дошли руки. У меня был календарь, но календарь был у всех дедов. У меня был календарь… по-моему, его звали Гаджиев.

Наверно, Гаджи Гаджиев.

Нет, это тренер прекрасный. Фамилия у него была Гаджиев, к нам присылали из Азербайджана достаточно много народа, которые все писали в анкетах «Член ВЛКСМ, верю в Аллаха».

Прекрасная формулировка.

Мне очень нравилось, а ребята не понимали. Я говорил: «Календарь!», он: «Я тута». ― «Колыбельную деду!». ― «Всем дедам спокойной ночи, дембель стал на день короче. Пусть им снится водки таз и Устинова приказ».

Точно, Устинов же был еще. В моем призыве были ижевчане, и как раз в этот период Ижевск переименовали в Устинов.

У тебя был другой министр обороны, если переименовали в Устинов.

Да, потому что Устинов уже ушел.

Наверно, у тебя был Соколов.

Я не запомнил его имени. Просто я так проклинал это все.

Я помню эти портреты.

Скажи, а отношение к тебе в армии было сформировано тем, что тебя знали по экрану?

Конечно, я же блатной. Не только по экрану. Когда ты говорил о том, что тебя заставило пойти в армию, ты сказал о патриотическом чувстве. У меня было стадное патриотическое чувство в армии. Все писали, и я тоже написал: «Прошу отправить меня исполнять интернациональный долг в Афганистан». Причем я написал это еще с такой мыслью, что тут-то я зиму точно не выдержу.

В Вышнем Волочке еще никто не выживал зимой.

Я весеннего призыва. Я еле выжил летом, вот эти километра утром бегом, содранные ноги, весь этот кошмар. Но как-то выдержал, человек ко всему привыкает. Все писали, и я написал. Начальник части, прекрасный полковник Миляев, позвонил моей маме и сказал: «Тут Миша хочет в Афганистан». И моя мама взяла народную артистку Советского Союза Ию Сергеевну Саввину, которая приехала, дала концерт, читала стихи.

«Винни, Винни!».

Нет, там она убыстрена.

Да, ускорена, конечно.

Она была образована поэтически, практически энциклопедически. Она знала все стихи, знала, как кого читать. Она туда приехала, прочла им. Потом меня пригласили в «чипок», где сидели все офицеры старшего звена и даже налили мне полстакана красного вина. «Постоянный состав» это называлось, ПС. Я был рядовым, но при этом у меня была прапорщицкая должность. Я был помощником начальника политотдела по комсомольской работе.

Это не хухры-мухры.

Меня приняли в комсомол в армии.

Ты там не был?

Меня выгнали из пионеров, как я мог быть в комсомоле?

Замечательно. Конечно. Этот рывок твоей мамы и Ии Саввиной был связан с тем, чтоб тебя не дай бог не отправили, чтобы ты пришел в себя?

Наверно, да.

Ты пришел в себя, ты потом понял, что не надо было?

А вообще от чего? Чем я, грубо говоря, лучше других? Почему Ваню Ванина из Казани могут туда отправлять, а меня не могут?

Это та же самая дурь, которая чревата…

Я электромеханик авиационного оборудования третьего класса, поменять изделие на изделие. Что там в нем, куда…

Я вожатый служебных собак.

Кинолог!

Фактически да.

Давай уже придем к девяностым.

Давай. Вся история со сценой «Современник-2».

Это тоже не девяностые. Это в девяностом году закончилось.

Но это подводит нас к ним. С каким багажом за спиной ты входишь в девяностые годы? У тебя этот театр, который…

Это был не театр, а все-таки студия. Мы ставили сами декорации, сами гладили костюмы. Импортозамещение было.

До того, как оно было в тренде.

Конечно, это было тяжело. Мы объездили практически весь Советский Союз, не считая южных республик, мы были с гастролями везде. У нас было шесть спектаклей. Это очень тяжело. Молодая, хорошая работа, пятнадцать человек, кто с кем, куда, где.

Банда.

Мы пытались называться бандой, но это была не банда, а работа на износ. Понятное дело, мы потом износились. Новое время пришло, опять же, девяностые.

Давай о нем. Как в воздухе запахло вдруг этим временем?

Это кооперативные рестораны, люди, которые стоят на улицах и торгуют, везде барахолка, Тишинка везде.

Я вернулся в 1988 году из армии, вышел в Екатеринбурге на вокзале (тогда еще в Свердловске) и офигел от того, что туалет платный. Висела вывеска.

Первый платный туалет был открыт в пивном баре «Жигули».

Секундочку.

В пивном баре открыть платный туалет ― это надо же…

Надо серьезную бизнес-сметку иметь.

Бизнес-план составить.

Из людей, которые повесили эти вывески, вышли олигархи потом.

Наверно.

Это осталось для меня в голове символом того, что что-то сдвинулось внутри общества, такое корневое. Вереницы женщин, которые стояли кто с какими-то сапожками, кто с чем, кассеты и тиражирование аудиозаписей.

Ларьки, зазвучало это все.

А у тебя с чем связано ощущение того, что вдруг мир начал очень сильно меняться?

Мы с Женькой Добровольской тогда жили в коммунальной квартире на Большом Каретном. С нами жил Колобашкин, таксист с семьей.

Колобашкин?

У него другая фамилия, мы его так называли.

Он «бомбил»?

Все было нормально, на пятом этаже без лифта, хороший дом, центр Москвы. Тут центральный рынок, все рядом. Я пошел с последним полтинником, одной купюрой пятьдесят рублей, купить пива, какой-то еды. Пиво в трехлитровых банках. Сходил, у меня оставалось двадцать три рубля уже рублями нормальными.

Пришел. Мы с Женькой сели, пиво. Я помню, как началась программа «Время». Боюсь ошибиться, как звали дикторшу, но она начала говорить, а было не слышно. Потом сказала: «Извините». И рассказала про павловскую реформу, что полтинники и стольники отменяются. А я только что разменял полтинник! И мы сидели довольные, не зная, что в это время к Центральному телеграфу люди шли с чемоданами денег.

Ты зафиксировал в памяти момент, что она была в таком нервозном состоянии, что забыла включить?

Не знаю, нервозное или еще какое, но то, что она сразу объявила, что Совет министров СССР принял какое-то постановление о денежной…

О деноминации.

Это не деноминация, деноминация уже в девяностых была.

А это что было?

Был девяностый год, по-моему, павловская реформа, когда отменили сторублевые и пятидесятирублевые купюры. Просто отменили, сказали, что их нет.

А сотенных в заначке не было уже никаких?

У нас было пятьдесят рублей, и я только потратил их. Поэтому мы чувствовали: «Вот так мы сделали, пыталось нас государство сделать, а тут мы вдруг так его».

Девяносто первый год, путч. Это в памяти каждого человека остается. Он помнит, что он делал, где был в этот момент.

Я был в Чимкенте, мне сломали челюсть. Семнадцатого августа мне сломали челюсть, восемнадцатого я еще побыл в Чимкенте на съемках, заливая сломанную челюсть алкогольными напитками, а девятнадцатого я через Ташкент полетел в Москву. Меня сразу повезли на «Семеновскую», там челюстно-лицевая хирургия.

Ты не можешь скрыть обстоятельства, почему тебе сломали челюсть.

Сейчас я все расскажу. За женщину заступился! Я могу что угодно наврать, это то, что будем вспоминать.

То есть это не было запланированным эпизодом?

Нет, случайная стычка с пацанами, не так сказал «Ассалам алейкум».

Не так посмотрел.

Что-то такое было, не очень приятная ситуация. Потом мириться приходили. И вот я прилетел, меня положили, стянули эту челюсть вот такими резинками, можно было только через трубочку есть, пить. Ко мне действительно приезжал мой друг Никита Владимирович Высоцкий, который ночами защищал демократию у Белого дома, а днями приезжал ко мне, привозил водку, сок и рассказывал мне, как идет защита демократии. То есть я был в курсе.

Ты был в теме.

А 16 августа у меня родился сын. Его зовут Николай, но первая идея была назвать его Крюпуяз ― Крючков, Пуго, Язов. Красивое имя ― Крюпуяз. Николаша до сих пор говорит: «Эх вы, я бы такой единственный ходил!».

Да, преимущество таких имен, других таких нет. Крюпуяз.

Ты помнишь, как у него руки тряслись на пресс-конференции?

Нет, я не смотрел это.

Вообще?

Нет. Я помню, я созванивался. Я не был в политической ситуации настолько, я был на съемках в Чимкенте. Мне позвонили, что у меня родился сын, потом мне сломали челюсть, потом долго извинялись. Я прилетел, сразу в челюстно-лицевую, мне сшили все, что-то сделали и сказали, что надо лежать, чтобы в это время проверяли, как срастается, кололи что-то. Приезжал Никита Владимирович Высоцкий, мой дружбан.

Он держал в курсе всего.

Да, он приезжал каждый день, говорил: «Сегодня ночью ждали штурм, но его не произошло».

Большинство этого периода пришлось на Художественный театр.

Да, почти семь лет.

Я прочитал у тебя очень жесткую формулировку по поводу того, что значит руководить театром, и по поводу того, как ты не хочешь этим заниматься. Это было, я так понимаю, мучительное противостояние.

Не то что театром. Людьми руководить вообще. Я три года этим не то чтобы занимался, занесло, так получилось. Конечно, это омерзительное занятие. Какую ответственность ты на себя берешь! Что ж с тобой будет после смерти?

Подожди, но это просто не твое или это вообще в принципе тяжелый процесс?

Тяжелейший. Нужно иметь основания. Какие-то есть основания, из-за которых все время религиозные войны. А тут просто основания того, что я главный, поэтому вы должны меня слушаться. А с какого перца они должны меня слушаться, если они мои однокурсники?

Что было самым тяжелым?

Распределение денег. Мы изначально сказали, что все, что получаем, в общий котел, и потом пять человек собирается, Совет театра, и смотрит, кто на сколько наработал. Причем там разница была такая ― одному 95 рублей, а другому 137 рублей, потому что все получали 120. И была у нас черная касса, она как раз пропала в 1989 году, и стало понятно, что мы катимся в пропасть.

Вот это был ветер перемен ― пропадание черной кассы!

Мы же выпустили спектакль «Тень», так и было написано: «Музыка Имре Кальмана и Виктора Цоя». Витя приходил. Вите, конечно, не понравился спектакль. Он шел шесть часов.

А Витя приходил?

Витя был автором, дал нам все эти песни. Мы выпустили «Тень», и только через три недели была премьера «Ассы» во «Дворце на Яузе», где сейчас играет театр «Современник». Только через три недели! «Перемен!» у нас не звучала, но практически все остальное звучало.

Потрясающе. Я вообще не знаю эту историю, первый раз от тебя слышу, что он написал это…

Нет, не написал, дал. Он дружил с Аркашей Высоцким, мы в одной тусовке познакомились. Все же тогда увлекались рок-н-роллом, даже люди, которые воспитаны на классической музыке.

Имре Кальман.

У меня дедушка ― Покровский, я с детства на оперу ходил! Вы ходили на гитарах играть, а мы вот это слушали.

Он дал песни, ему за это театр «Современник» заплатил деньги. В принципе, это и была идея. Нормально так, рублей триста или четыреста.

Так он заплатил-то за что?

Не он, театр «Современник» платил.

А, вы ему заплатили.

Не мы, театр «Современник».

За то, что использовались его песни.

Автор музыки к спектаклю.

Все понятно. Расскажи, пожалуйста, как он пришел и что он сказал? Шесть часов…

Он посмотрел, сказал что-то типа «Не мое». Я не очень хорошо это помню. Я был в основном в спектакле. Виктор Цой, Майк Науменко…

Он же был немногословный человек, совсем.

Да.

Сказал: «Не мое».

Это был мой первый спектакль, который я ставил на большой сцене. Я туда засунул все, о чем думал, чего хотел, что знал. Мне потом Галина Борисовна об этом рассказывала.

Рассказывала, как это было.

Потом этот спектакль в течение трех лет сократился до трех часов, но сначала шел пять с половиной, было два антракта.

Потрясающе.

Девяносто третий год, противостояние Белого дома и Кремля каким-то образом тебе запомнилось?

Конечно. Во-первых, перестрелка была у меня под домом. Я помню, у меня работали три телевизора в квартире.

У тебя в это время уже было три телевизора?

В разных комнатах, маленькие. «Юность». Радиоприемники работали, надо же было все знать.

Быть в теме.

На Никитском (сейчас, тогда Суворовский бульвар) я реально видел перестрелку. С другой стороны дома посмотрите ― там тоже трассеры такие ходили по Калининскому, по Новому Арбату, там тоже видно. Где-то уже в час или два ночи Гайдар сказал: «Идите, защищайте демократию», по телевизору показали, как Смоктуновский пошел защищать демократию, еще кто-то.

Скажу честно, у меня была бутылка водки. Когда ее не стало, я тоже пошел защищать демократию. Я пришел. Бульвар. От Кинотеатра повторного фильма, ныне театра Розовского, я переходил к ТАССу. Никого нет, ночь, часа три. На середине перехода мне сказали: «Стоять!». Я сказал великую, на мой взгляд, фразу: «Свои!».

Я подошел к ТАССу. Там были, я так понимаю, государственные войска, которые только-только выбили из ТАССа руцкистов и забрали их.

И хасбулистов.

Не «Беркут» был.

«Альфа».

Я в этом мало разбираюсь. Я помню, они мне налили чай со спиртом или с чем-то, хороший такой чай. Я выпил и сказал, что могу идти домой: демократия в безопасности, я вижу, спасибо.

Потом, правда, была на ТВ передача «Пресс-клуб», все собрались. Поскольку они бегали и стреляли рядом с моим домом… это было еще до того, как танк пришел, как стреляли в Белый дом. Они там бегали, трассирующие пули летали. Мне неизвестно, сколько жертв, а их действительно было гораздо больше, чем ребят, которые погибли в 1991 году.

Да, и мы до сих пор не знаем точных цифр.

Там рядом, за Белым домом, «Ширяево поле», не помню, как точно называется этот стадион, там творились какие-то страшные вещи, как говорят. Там погибло, по официальным данным, 120 человек, но это не так точно. Из того, что творилось там и в «Останкино»… Угольников же там засел, он не успел уехать домой, засиделся. Его выводили, куда-то вели по подземному переходу. Он какие-то жути рассказывал.

С тех пор изменилось или нет твое отношение к Борису Николаевичу Ельцину и Михаилу Сергеевичу Горбачеву?

К этим двум людям у меня всегда одно и то же отношение. Михаил Сергеевич Горбачев ― родной и любимый, потому что он друг моего отца, настоящий друг. Они любили вместе проводить время, трепаться. А Борис Николаевич Ельцин, с другой сторон, очень похож на моего отца по психотипу.

Да ладно!

Но такие вещи, как Чечня, ему хрен когда простятся.

И ты считаешь, что это перечеркивает все доброе?

Что он сделал доброе?

Мне кажется, что он, безусловно, поспособствовал тому банальному, что мы подразумеваем под словом «свобода».

Свобода слова.

Да.

Этому он поспособствовал, потому что он был выше этого всего. Он был дядька, он был личность. Но эта же личность развязала… Хотя, может, он не знал о всех этих слухах, что Грачев говорит: «Одним батальоном возьмем». Но там была развязана реальная бойня.

Я никогда не верю мифам о том, что первое лицо могло быть не в курсе. Конечно, все всегда в курсе.

Первое лицо должно было быть в курсе. Дудаев тут сидел полгода. Прими его, вручи ему шашку, скажи: «Ты теперь генерал-полковник». Все было бы нормально.

Окажи какое-то уважение.

Да, конечно. Не делай этого, это серьезные люди, чеченцы. Это не в том смысле, что они бандиты, но они бизнесмены, прекрасные строители, у них отличные мозги. Они уже были достаточно влиятельны. И почему не принять его, не поговорить? С одной стороны, он за свободу слова, с другой стороны, можно называть это брезгливостью, можно называть великодержавным шовинизмом.

Высокомерием.

А можно великодержавным шовинизмом, который сейчас из всех щелей. Раньше так называлось, по-моему.

Великодержавный шовинизм. Совершенно точный термин.

Во всех рейтингах оценок того, при ком в России хорошо было жить, Ельцин и Горбачев неизбежно попадают в самые последние строчки.

И Николай II. Ко всем плохо относятся, кто пытался по-хорошему.

А на первых строчках ― те, кто правил властной рукой.

Сталин, Грозный.

Да. И нынешний тоже, у 86%, по крайней мере.

Если ты говоришь про нашего нынешнего президента, это покажет время. Уже шестнадцать лет, естественно, это историческая личность, персонаж. Уже потом будет оценено, с каким знаком. Может быть, как Сталин и Грозный, а может быть, он будет там, где Горбачев и Николай II. Мы не знаем, как все это закончится.

Давай о друзьях, о компании, в которой ты проводил время в девяностые.

Девяностые для меня ― это Московский Художественный театр, поэтому для меня это мой кум Иван Иванович Охлобыстин. Отец Иоанн, но тогда он еще не был отцом Иоанном. Я помню, я пришел во МХАТ. Поставил, по-моему, «Урок женам» Мольера.

Надо было что-то современное. Почитал, я помню, Шукшина, «До третьих петухов». Тут я рассказал Ване о своих ощущениях, о каких-то нервах, достаточно откровенно. Единственное, что осталось из «До третьих петухов», ― клич атамана «Сарынь на кичку!». Все остальное Ваня придумал сам, прекрасная пьеса «Злодейка, или Крик дельфина». У меня до сих пор есть рукопись, на которой написано «„Злодейка, или Крик дельфина“, Иван Охлобыстин, Ялта, 1994 год», вот так вот перечеркнуто Андреем Васильевым, черной ручкой написано «Любовь до гроба, померли оба».

А спектакль назывался «Злодейка, или Крик дельфина».

Да.

Шумный был.

Он не шумный был, первый раз об этом рассказали. Сейчас ничего удивительного в этом нет. Потерянное поколение существовало, люди, которые заработали и спустили или заработали, поднялись и не узнают знакомых.

Кто не изменился стопудово ― Борька Краснов. Я помню, он стал зарабатывать какие-то нереальные «бабки». Но он оставался таким же нормальным. Я его помню в девяностые годы, он жил рядом со МХАТом, достаточно часто пересекались. Его эти «бабки» не ударили. Но в основном было много народа, у которого съезжала крыша к чертям.

Опиши мне, пожалуйста, как выглядели люди в твоем кругу, твои друзья? Какие перемены происходили с ними внешне?

Мои друзья и остались моими друзьями.

Веселые бодрые прожигатели жизни?

Да почему? Мы не прожигатели жизни, мы жизнерадостные пьяницы. После «Злодейки, или Крика дельфина» была написана пьеса «Максимилиан Столпник», которая вышла уже на большой сцене Московского Художественного театра. Даже Сергей Юрский в своей речи по поводу столетия театра сказал: «Начался Московский Художественный театр с пьесы „Царь Федор Иоаннович“, а закончился пьесой „Максимилиан Столпник“». Алексей Толстой и Иван Охлобыстин.

В чем феномен пера Охлобыстина?

Его водит кто-то там. Я правда не знаю. Он очень жизнерадостный. Он и фашист-то жизнерадостный, художественный.

Он мерзавец в этом, по-моему.

Да он не мерзавец!

Я что Гарика не понимаю, что тебя, почему вы не проведете с ним разъяснительную беседу, черт побери?

А это бессмысленно. Понимаешь, начнешь с ним проводить разъяснительную беседу, он сам тебе разъяснит все. Игорь Иванович вчера даже дал почитать, мы споем ему… Ваньке же пятьдесят лет исполнилось 22 июля.

Да.

Он ходил в свой день рождения на гору, на Афон. Я его за это безмерно уважаю. А 12 октября в «Крокусе» будет его вечер. Игорь Иванович написал, я вчера читал текст. У нас еще будет репетиция, но мы обязательно споем эту песенку. Там все сказано. Ну что я сейчас буду всем рассказывать…

Не раскрывай карты, будем ждать. Это же покажут, наверно.

Я не думаю, что покажут. Приходите, зовем. Будет не скучно. Конечно, выйдут, попоют православные батюшки, но куда без них сейчас?

Не разгонят?

Кстати, между прочим, отец Смирнов, который разгонял вас…

Даже не начинай.

Они с Ванькой какие-то дружбаны. Надо сказать: «Ваня, что это такое?». И Ваня тебе скажет: «Потому что вы кричали, когда те молились, а нельзя было». Хотя на самом деле это всего не было.

А расстояние-то там… Ты знаешь, если есть у меня какой-то сакральный опыт общения с церковью, то он останется у меня таким на всю жизнь. Я знаю, когда батюшка протягивает тебе руку, ты ее жмешь, а он делает тебе при этом бойцовский прием и валит тебя на ступеньки.

Ой. А может, он не батюшка.

Вполне возможно. Кто еще возник в ту пору и остался с тобой на долгие годы как друг, соратник, приятель, партнер?

Какие-то мистические вещи происходят. Я познакомился с Сережей Курехиным и Сережей Дебежевым на «Кинотавре» в 1994 или 1995 году. И сейчас Коля Хомерики с женой купили квартиру, где я познакомился с Гребенщиковым, Шевчуком. Меня не отпускает Петербург с этой квартирой. У меня там прошла молодость, юность, зрелость, не знаю. А сейчас старость пройдет.

А ты не знал, что это именно она?

Не знал, позавчера они сказали: «Мы купили квартиру на Ваське». Где купили? «3 линия». Нормально. Я сказал: «Подожди»…

А не та ли это?

― «Стоп, а тубзик с окном он разрушил?». ― «Нет, не разрушил». ― «Это та квартира!». Это та квартира, где я часто бывал у Сереги Дебежева, который замечательный режиссер и человек для бесед. Разговаривать с ним можно часами. И, конечно, корюшка.

Непременно, причем она там особенная, волшебная.

Да, невская колбаса.

Вспомни, пожалуйста, о впечатлении, которое на тебя при встрече произвели Гребенщиков и Юрий Юлианович.

Прекрасное впечатление. На меня все всегда производят прекрасное впечатление! Я не могу сказать, что мы друзья, мы же просто здоровались.

Я понимаю, просто большинство людей из тех, которые нас смотрят, не оказывались в одной компании с ними.

Большинство людей не оказывались и в компании с более крутыми людьми, о которых мы говорили: с Михаилом Михайловичем Яншиным, с Борисом Александровичем Покровским, с Ростроповичем, с Вишневской.

Господи, а тут у нас Гребенщиков и Шевчук!

Понимаешь, там была такая квартира, где сидели и трепались, пило винишко, ля-ля-ля. И на кухне это делали, и в большой комнате.

Это же было время невероятно тяжелого для многих социального расслоения. Взлеты и падения каждый день.

Мне кажется, если ты за этим следишь, думаешь об этом, то ты и видишь. У меня мало что поменялось. Я просто понял, что в советское время, полжизни я был мажор, из верхов. Потом все поменялось, стало понятно, что верхи не это, что есть, помимо идеологии, какие-то реальные вещи: копать, добывать, качать, пилить. Мое осознание жизни и прошло в этот период. У меня не было такого: «Ах ты, господи, как они разворовали страну!». А до этого не воровали, что ли? Всегда воровали и будут воровать, ничего тут не поделаешь.

Когда у тебя появился сотовый телефон?

Поздно, году в девяносто девятом, двухтысячном даже. Я помню, что первый телефон я видел у покойного Влада Листьева в лифте в «Останкино», он был с чемоданчиком. Листьев сказал: «Очень удобно». Мы ехали, шутили. Это был, по-моему, 1994 год.

Автомобиль был?

У меня был прекрасный автомобиль, Volvo 460 без бамперов. И впереди, и сзади не было бампера. Его знала вся милиция, меня практически не тормозили.

«Этот едет, без бамперов».

Это понятно.

Места, в которые нужно было ходить? «Маяк»?

Нет, сначала «Белый таракан».

Расскажи нашим зрителям, что это, чтобы они себе представляли.

Леша Паперный открыл это место рядом с милицией. Это был почти один из первых ночных клубов, куда было можно прийти ночью, потому что до этого ездилось в основном во Внуково или Шереметьево в ночные рестораны. А тут вдруг в центре Москвы открылось, за Петровкой, 38, где-то в подъезде, в подвале. Можно купить сосиски, выпить водки. Это вообще чудо были.

По-моему, был какой-то Новый год, когда туда пришли и просто положили всех лицом вниз. Кому-то нахамили из каких-то оперов, опер поднял бригаду, всех положили.

Прямо на пол?

Да. И после этого «Белый таракан» как-то затих.

А «Маяк» открылся… Они очень точно попали, потому что сгорел ресторан ВТО. В ресторан ВТО пускали. В ресторан в Доме кино были проблемы со входом. Реальные проблемы. У меня с Гусманом были отвратительные отношения из-за этого. Я помню, когда меня приняли в Союз кинематографистов, первое, куда я пришел, это к Юлию Соломоновичу, и сказал: «Вот! Теперь я могу ходить в ресторан сам!».

«Я буду жить у тебя там!».

Так я, конечно, не говорил. Мы, надеюсь, друзья.

Но само время открытий… Сгорел ресторан ВТО, где ничего не надо было, «Актер» на Пушкинской, и половина официанток, которые давали в долг… Чем был хорош ресторан «Актер»? Там был открытый счет.

Можно было выпить в долг.

Они перешли в Дом кино. Не было бы места, где все собирались.

И вот открылся «Маяк». Я помню, мне покойный Серега Шкаликов о нем рассказал: «Был вчера, отличное место». И действительно. Кстати, помнишь, там сначала были такие пластмассовые белые столы и стулья?

Да.

Самый первый «Маяк», еще когда курили наверху на лестнице, туалет был наверху.

Вот это я помню, но белых столов я не помню.

Сначала были белые столы и стулья, такие пляжные.

Я представляю.

Я помню, летом, когда они переделали, я проезжаю мимо и вижу: стоит «Газелька» какая-то, Самойленко руководит: эти столы и стулья туда. Я за сто долларов купил все это, до сих пор стоят у сестры на даче в Валентиновке, какие-то уже полусопревшие стулья или столы, но что-то такое есть. Так что с «Маяком» меня связывает и бизнес!

Отлично. Я Васю помню очень хорошо.

Меня не пускали в «Маяк» два раза, Васю один раз.

Но Вася же откусил ухо здоровенному негру.

Все нормально, все помирились, все, сняли.

Давай расставим все точки. А тебя почему не пускали?

За разное. Я не помню, почему. Было два раза точно, два периоды. Меня пускали с Васильевым, одного ― нет.

Если он за тебя поручится.

Он поручался, что все будет хорошо. В кого-то я чайник кинул, в общем, нехорошо себя вел. Но без крови.

Все-таки не ухо откусил.

Там увернулись от чайника наверняка.

Были у тебя сольные вечера? Исполнение песен на столах?

Конечно, каждый вечер такое и было. Я даже сейчас прочту это стихотворение.

Давай.

«Юношу стального поколенья похоронят посреди дорог, чтоб в Москве еще живущий Ленин на него рассчитывать не мог. Он» ― тот, которого похоронят ― «еще вздохнет, простонет еле, повернется набок и умрет. И к нему в простреленной шинели тихая пехота подползет».

Вот это стихотворение я всегда читал. Не только я, у нас был такой монтаж, кто-то первую строчку, кто-то ― вторую. Весь «Маяк» знал это стихотворение наизусть.

И заканчивали его, как правило, хором.

Как правило, да. Заканчивали не очень хорошо.

Если бы ты сейчас встретил себя, такого, каким был в 1990 году, о чем бы ты предупредил себя, что бы посоветовал этому мальчику, юноше?

Покупай доллары! А что еще?

Что же еще ему посоветовать?

Какой-то момент был, у меня был один доллар, бумажка. Я как-то его поменял. Я помню, что на те деньги, на которые я его поменял, я купил в магазине два таких пакета. Не бог весть чего, но на один доллар. Но это было в восьмидесятые.

К концу девяностых вы уже встретились с «Квартетом».

Сначала «День выборов».

Спектакль «День радио» просто был сначала.

Сначала был фильм «День выборов».

Это фильм, а я про спектакль.

Но я с ними пару раз в импровизациях был, еще когда Цекало был. Я ходил раза три или четыре.

Это пример наших с тобой друзей, которые не прогнулись, которые держатся вместе и делают невероятно коммерчески успешную фигню. Относительно успешную.

Слава богу, очень хорошо. Они держатся своей линии, не уходят ни вправо, ни влево. Они как выросли в одном дворе, ходили в одну школу… И Саня с Камой им прекрасно помогают.

Вторая серия «Дня выборов» не произвела того эффекта, я думал, что бомбанет, будет круто!

«Рокки-2» тоже не произвел такого эффекта, как «Рокки-1». По-моему, только «Крестный отец» собирал больше вторым фильмом.

Почему? Вот в чем интересный вопрос. Слава сформулировал это так: люди просто не очень понимают, что сейчас такое выборы. Выросло новое поколение.

Правильно сформулировал.

Весь этот юмор проходит мимо, они не понимают, о чем мы шутим в этом всем.

Ой…

Если тогда, в конце девяностых ― в начале двухтысячных годов это было актуально, остро, каждая шутка по этому поводу попадала в точку, то сейчас…

Понимаешь, в чем дело? Тогда был 2008 год, когда не было третьего срока. «Два срока подряд», к этому привязались. Не было третьего срока. Всем казалось, что все… Да не казалось, так было и будет так. Это болото все засосет. Нам бы помириться с хохлами и все будет!

Этого давно хочется. Да и ссориться не надо было.

Понятно, что не надо было. Но что возвращаться назад? Что делать дальше? Надо мириться, причем с нашей стороны можно помириться, дать деньги, газ десять лет бесплатно давать. Можно говорить об этом. А у нас же даже говорить об этом запрещают на больших площадках! Но это уже не про девяностые.

Но тем не менее это важно, хорошо, что ты это сказал.

Программа называется «Как все начиналось». Что тогда началось и что с тех пор закончилось?

Тогда начался бизнес, сейчас он заканчивается.

Послушай, это хорошая формулировка. Требую, как на уроке, развернутого ответа.

Тогда разрешили торговать, покупать. Как те люди, которых недавно назначил на новые посты наш президент, так и эти люди говорят: «Началась спекуляция». Спекулянты или бизнесмены ― слово ругательное для тех людей, которые сейчас в основном руководят. Почему мы вышли с 2008, 2009 года? Потому что тогда бизнесмены были, а сейчас их все меньше и меньше.

Для бизнеса, как мне кажется, нужна более-менее свободная среда, общение, финансовые потоки. Я в этом не разбираюсь, но мне кажется, что если такая свободная среда будет, бизнесу будет легче. Почему Hyperloop провалился в Питере? Потому что это открытая ситуация, а у нас всякие зоны, запретные законы. Постановление №17. И что, как мы здесь проложим Hyperloop? Тут же у нас закрытая зона.

Когда у нас будет меньше закрытости… Это элементарные вещи.

Расскажи тогда напоследок нашим зрителям анекдот, который ты рассказал мне в гримерке.

Уверен?

Или любой другой.

Я люблю этот анекдот.

Он хороший, абсолютно уверен.

Уважаемые зрители! В деревне умирает мужик. Сволочь он был, ничего хорошего не сделал никому, на всех писал анонимки, закладывал, коров морил. Гад он. Он умер, похоронили его, засыпали землей. Вроде все, вся деревня стоит. Надо же сказать что-то, не по-людски. «Староста, давай, говори!». А что сказать? «А брат у него еще хуже был!».